Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

RÉFECTOIRE, s. m. ( refretouer ). Salle destinée à la réfection des membres d'une communauté. Les maisons conventuelles possédaient leur réfectoire; les religieux réguliers prenaient leurs repas en commun dans une salle spacieuse, bien aérée et donnant sur le cloître (VOY. ARCHITECTURE MONASTIQUE). Habituellement l'église longeait l'un des portiques du cloître, le réfectoire était accolé au portique opposé.

Un des plus anciens documents qui nous restent sur les réfectoires des maisons religieuses du moyen âge est certainement le plan manuscrit de l'abbaye de Saint-Gall, adressé à un abbé. Ce plan, que Mabillon attribue à l'abbé Eginhard, est certainement de l'époque carlovingienne (820 environ) 7 7 Archives de l'abbaye de Saint-Gall.--Voyez l'ensemble de ce plan, ARCHITECTURE MONASTIQUE (fig. 1), et l' Architecture monastique par M. Albert Lenoir.

. Il indique le long du cloître, à l'opposite de l'église, le réfectoire.

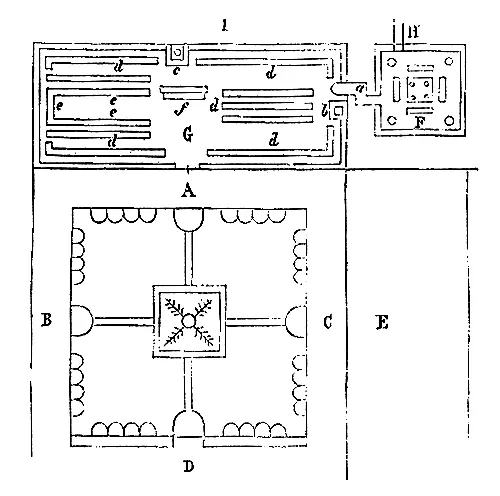

Nous donnons (fig. 1) le fac-simile de cette portion du plan manuscrit. En A, est le portique qui longe le réfectoire G; en B, le portique qui longe le chauffoir des moines; en C, celui qui s'ouvre sur les cellules, et en D, celui qui est planté latéralement à l'église. Ce plan est intéressant en ce qu'il indique la place réservée à chaque portion des membres de la communauté. En a , est marquée la communication détournée du réfectoire avec la cuisine F; en d , les tables des moines, avec leurs bancs adossés aux murs; en c , la chaire du lecteur; en b , le buffet contenant la vaisselle; en e , la table de l'abbé et des dignitaires; en f , la table des hôtes. Le couloir H communique avec le bâtiment réservé aux provisions.

Ces dispositions générales se retrouvent dans toutes les grandes abbayes. Le réfectoire est toujours en communication directe avec la cuisine. Il affecte la forme barlongue, est habituellement voûté, à dater de la fin du XIIe siècle, soit d'une seule volée par travées, soit sur une épine de colonnes. Une chaire est réservée au lecteur sur l'un des grands côtés du parallélogramme. À proximité du réfectoire, et même parfois sur l'un de ses côtés, se trouve placé le lavabo 8 8 Voy. LAVABO.--Voyez l'article LAVOIR, Dictionnaire du mobilier français .

pour les ablutions des moines. Lorsque le lavabo n'est point disposé dans un édicule séparé, il consiste en une cuve barlongue placée le long des murs du cloître ou dans le réfectoire même. Un enfoncement ménagé dans la maçonnerie la reçoit. On voit encore des niches de lavabo à l'abbaye de la Luzerne, près Avranches, et à l'abbaye de Beaufort (Normandie). Un des plus beaux réfectoires d'abbayes est celui qui fut construit au commencement du XIIIe siècle, dans le prieuré clunisien de Saint-Martin des Champs, à Paris. Cette salle, dont la composition est attribuée à tort à Pierre de Montereau, puisque, lorsqu'elle fut élevée, ce maître des oeuvres devait être encore enfant, se compose de deux rangs de voûtes posant sur des colonnes très-délicates de pierre de liais. De belles fenêtres à rosaces l'éclairent latéralement et par les bouts. Celles-ci sont percées dans des pignons. La porte de ce réfectoire, d'un style admirable, donnait sur le cloître, en face du lavabo, placé dans un des angles de ce cloître. Une chaire de lecteur s'ouvre sur l'un des côtés (voy. CHAIRE, fig. 3) 9 9 La monographie complète du réfectoire de Saint-Martin des Champs est gravée dans la Statistique monumentale de Paris , sur les dessins de feu Lassus. Ce réfectoire sert aujourd'hui de bibliothèque au Conservatoire des arts et métiers.

. L'abbaye de Sainte-Geneviève (aujourd'hui lycée Napoléon) conserve encore son ancien réfectoire du XIIIe siècle: c'est une grande salle voûtée en arcs ogives sans épine de colonnes.

Le réfectoire de l'abbaye Saint-Germain des Prés, à Paris, était une des oeuvres remarquables de Pierre de Montereau. Bâti vers 1240, par l'abbé Simon, ce réfectoire avait cent quinze pieds de long sur trente-deux de largeur (40 mètres sur 10). Il n'avait pas d'épine de colonnes au milieu, et la clef des voûtes s'élevait à près de 16 mètres au-dessus du sol. Seize fenêtres décorées de vitraux l'éclairaient, huit de chaque côté. Sa construction, au dire de D. Bouillart, était d'une apparence très-déliée. La chaire du lecteur, très-ouvragée et soutenue sur un cul-de-lampe de pierre dure, se composait de deux assises décorées d'un cep de vigne ajouré 10 10 Voyez l' Hist. de Saint-Germain des Prés , par D. Bouillart, p. 123.

. Le réfectoire de l'abbaye royale de Poissy, bâti par Philippe le Bel, était plus vaste encore; il avait dans oeuvre 47 mètres de longueur sur 12 de largeur, et les clefs de voûtes étaient posées à 20 mètres au-dessus du sol. C'était une admirable construction du XIVe siècle, qui subsista jusque sous le premier empire. Ce réfectoire n'avait pas d'épines de colonnes.

Contrairement à l'usage, le réfectoire de l'abbaye royale de Poissy était planté perpendiculairement à l'église, à l'extrémité sud du transsept, donnant d'ailleurs sur un des côtés du cloître.

Sauf quelques détails, tels que les lavabo et les chaires de lecteurs, les réfectoires rentrent dans les programmes ordinaires des salles . Nous ne croyons pas devoir en donner ici des figures, qui trouvent leur place dans l'article spécialement destiné aux salles. C'est donc à cet article que nous renvoyons nos lecteurs.

Les réfectoires des communautés du moyen âge n'ont plus d'analogues dans nos édifices, tels que lycées, séminaires. Il faut passer la Manche, et aller en Angleterre pour trouver encore dans les vieilles universités de Cambridge et d'Oxford les dispositions vastes, saines, bien entendues, qui rappellent celles de nos anciens réfectoires d'établissements français. Encore les réfectoires des communautés d'Angleterre sont-ils couverts par des charpentes lambrissées et bien rarement voûtés en maçonnerie. Les réfectoires de nos grands établissements français sont aujourd'hui des salles mal aérées, basses sous plafond, surmontées d'étages, tristes, s'imprégnant d'une odeur nauséabonde, et font regretter les dispositions si larges et bien étendues du moyen âge. En cela, nous aurions quelque chose à leur prendre.

Les châteaux n'avaient pas, à proprement parler, de réfectoires. Si l'on réunissait un grand nombre de convives, la grand'salle était transformée en réfectoire, mais cela n'avait lieu qu'à l'occasion de certaines solennités. Les garnisons, divisées par postes, prenaient leurs repas séparément dans chacun de ces postes, et le seigneur se faisait servir avec sa famille dans le donjon ou dans ses appartements. (Voy. SALLE.)

REMPART, s. m.--Voy. ARCHITECTURE MILITAIRE, CHÂTEAU, COURTINE, CRÉNEAU, HOURD, MÂCHICOULIS, SIÉGE.

REPOSOIR, s. m. Il ne s'agit point ici de ces ouvrages provisoires en tentures, que l'on élève pour permettre aux processions de la Fête-Dieu de stationner pendant quelques instants, mais de petits édifices que l'on élevait sur le bord des grandes routes pour offrir un abri aux voyageurs, un asile et un lieu de prière. On rencontre encore beaucoup de ces édicules le long des voies publiques en Italie, mais ils sont devenus très-rares en France. On a pensé qu'ils étaient avantageusement remplacés par les brigadiers de gendarmerie, ce qui est certain. Mais il n'était pas nécessaire pour cela de les détruire.

Quelques-uns de ces monuments ont été convertis en chapelles, et les contrées du centre de la France en conservent encore sous ce titre. Ce ne sont plus toutefois des refuges ouverts pendant la tempête, mais des sacraires où, à certaines occasions, le prêtre le plus voisin vient dire une messe. Nous ne connaissons qu'un seul de ces édicules ayant la double destination de refuge et de lieu de prière, conservé dans le nord de la France. Il est situé près de Fismes, sur le bord de l'ancienne voie romaine allant de Reims à Soissons. Encore le couronnement de ce petit monument a-t-il été refait à la fin du XVIe siècle. Il fut bâti par Enguerrand de Courcelles, en 1265. Nous en donnons le plan (fig. 1).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 8 - (Q suite - R - S)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.