Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Sur celle de gauche:

Pour éviter la confusion dans cet article, nous poursuivrons l'examen des tombeaux en maintenant le classement que nous venons d'indiquer.

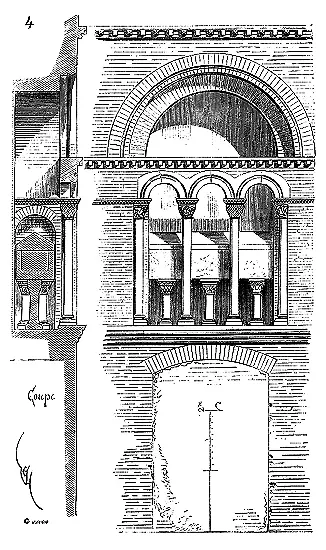

On peut considérer comme un des tombeaux les plus anciens parmi ceux accolés à des monuments religieux, le tombeau que l'on voit à Toulouse, entre les contre-forts des bâtiments des Chartreux. Ce monument du XIIe siècle, bien conservé, se compose d'un sarcophage placé dans une niche élevée au-dessus du sol, sur des colonnettes. Une arcature formant claire-voie défend le sarcophage.

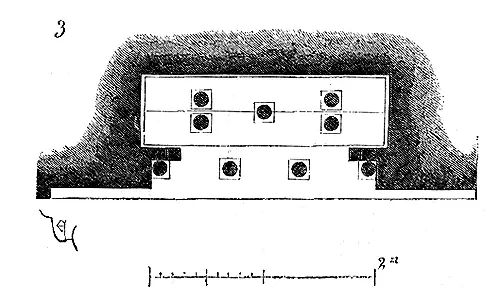

La figure 3 présente le plan de ce tombeau, et la figure 4 son élévation et sa coupe.

Les colonnettes sont de marbre, ainsi que le sarcophage, les arcatures en pierre, et le reste de la construction en briques. Ce tombeau était entièrement peint. On ne sait pour quel personnage il fut élevé, mais il est bien certain qu'ici le corps était déposé dans le sarcophage même, placé sur cinq colonnettes au-dessus du soubassement, conformément à l'usage admis encore au XIIe siècle dans les provinces méridionales, et qui semble dériver de traditions fort anciennes, étrangères à l'antiquité chrétienne gallo-romaine. Un siècle plus tard, cet usage d'enfermer les corps dans des sarcophages juchés sur des colonnettes était, comme nous l'avons dit plus haut, entièrement abandonné dans les provinces septentrionales, et très-rarement pratiqué même dans celles du Midi. Les corps étaient enterrés. Cependant la tradition influe sur la forme apparente des tombeaux. On voit encore dans le cloître de l'église de Saint-Salvy (d'Alby) un tombeau datant de la seconde moitié du XIIIe siècle, qui présente une disposition analogue à celle du monument des Chartreux de Toulouse donné ci-dessus. À Saint-Salvy, la claire-voie ne préservait point le sarcophage, mais bien le massif élevé sur la fosse et formant soubassement.

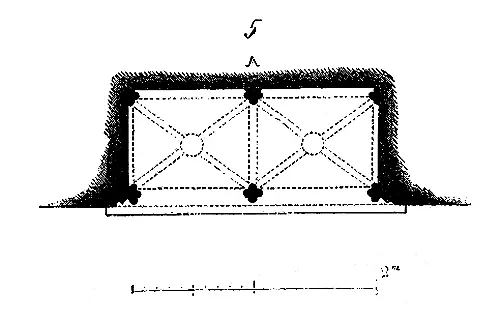

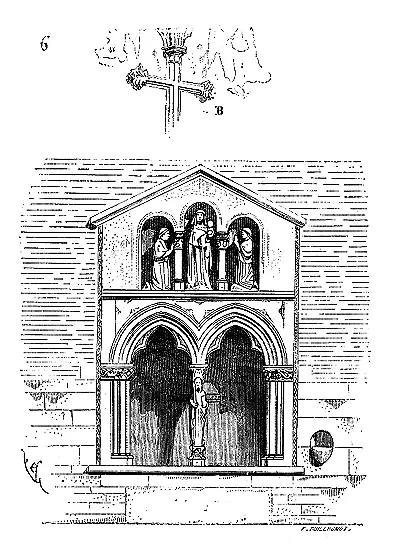

Voici (fig. 5) le plan du tombeau du cloître de Saint-Salvy, et (fig. 6) son élévation.

La niche sous laquelle est placé le sarcophage est divisée par une pilette contre laquelle est adossée une statue 22 22 Cette statue, mutilée, est celle de saint Paul, patron du défunt probablement.

. Deux petites voûtes d'arêtes couvrent cet enfoncement de 0m,97 de profondeur. Au-dessus de l'arcature sont placées trois statues: la Vierge, et deux figures agenouillées, un homme et une femme, qui ne peuvent être que les personnages pour lesquels le tombeau a été fait. Ces trois statues sont abritées sous une triple arcature couronnée par un gâble très-obtus. On retrouve encore les traces des peintures qui recouvraient entièrement l'architecture et la statuaire. Des anges remplissaient les deux tympans de la niche inférieure au-dessus du sarcophage, et nous ne pensons pas que l'homme et la femme en adoration des deux côtés de la Vierge aient été représentés sur la dalle recouvrant leur sépulture. La pilette engagée A (voyez le plan) formait une croix se détachant sur les deux tympans (voyez le détail B, fig. 6). Un petit bénitier est engagé dans la muraille du côté droit.

Sur les flancs des églises collégiales et paroissiales, il existait habituellement des cloîtres, et ces cloîtres servaient de lieu de sépulture, non-seulement pour les clercs, mais aussi pour les laïques qui payaient fort cher l'avantage d'être enterrés près de l'église 23 23 «Parler vueil de la saincte terre, De lesglise, ou lon enterre Riches, pouvres, communement; Elle se vent moult chierement A tous ceulx qui ont de lavoir Pour deux ou trois pas en avoir Et toujours la terre demeure Pour aultre fois mettre en euvre. Chiere terre se peut nommer Sans riens la saincteté blasmer. Grans debas souventes fois ont Les paroisses, dont se meffont, Pour les corps mors mettre en terre. Ils sen playdoyent et font guerre. Helas ce nest pas pour le corps Dont est issue l'ame hors, Cest pour avoir la sepulture; Du corps aultrement ils nont cure ...» ( Complainte de François Garin , XVe siècle, édit. de 1832. Impr. Crapelet, p. 32.)

. La place préférée était toujours le mur de l'église même. Aussi, le long de nos monuments religieux, entre les contre-forts qui donnaient sur l'une des galeries du cloître, trouve-t-on encore des traces nombreuses de ces sépultures.

Au XIIIe siècle, les lois ecclésiastiques qui défendaient d'enterrer des laïques dans l'enceinte même des églises tombèrent en désuétude. Les chapitres des cathédrales seuls continuèrent généralement d'observer ces règles, mais les paroisses, les collégiales, les églises abbatiales mêmes, tirèrent un profit considérable de la vente du droit de sépulture dans les églises, et bientôt les murs et les pavés des nefs furent couverts de monuments, d'inscriptions et d'effigies. Les choeurs étaient réservés pour les membres du clergé ou pour de très-hauts personnages. De même que dans les cathédrales les évêques étaient ensevelis sous le pavé du choeur ou entre les piliers du sanctuaire, par exception des princes profitaient du même privilége. En fouillant le choeur de Notre-Dame de Paris pour y établir le caveau actuel des archevêques, nous avons trouvé la tombe d'Isabelle de Hainaut, première femme de Philippe-Auguste, qui dut être enterrée sous ce pavé, l'église à peine élevée jusqu'aux voûtes 24 24 Le sceau d'argent de cette princesse était déposé dans le cercueil. Conservé pendant quelques années dans le trésor de la cathédrale, il a été volé.

.

C'était principalement dans les églises abbatiales que les princes se faisaient ensevelir. Les fondateurs d'abbayes se réservaient la faculté d'être enterrés, eux et leurs successeurs, dans l'église érigée avec leurs dons. C'est ainsi que beaucoup de monuments remarquables ont pu être conservés jusqu'à la fin du dernier siècle, et même jusqu'à nos jours. Les abbayes de Saint-Denis, en France, de Sainte-Geneviève, de Saint-Germain des Prés à Paris, de Braisne, de Vendôme, de Jumiéges, de Fécamp, de Longpont, de Royaumont, d'Eu, des Célestins à Paris, de Poissy, renfermaient des sépultures splendides de princes et seigneurs, et quelques-uns de ces monuments nous sont restés. L'abbaye de Saint-Denis, fondée par Dagobert, fut particulièrement destinée à la sépulture des rois français, et reçut en effet les dépouilles de la plupart de ces princes, depuis le fondateur jusqu'à Louis XV. L'église ayant été rebâtie par Suger, il est à croire que les monuments anciens (si tant est qu'il y ait eu des mausolées élevés sur les tombes des princes) furent détruits ou fort endommagés. Quand, plus tard, vers le milieu du XIIIe siècle, on remplaça la plus grande partie des constructions du XIIe siècle, que l'on reconstruisit la nef, le transsept et tout le haut choeur, les derniers restes des tombeaux antérieurs à Louis IX furent dispersés; si bien que pour ne pas laisser perdre la mémoire de ces vénérables sépultures, saint Louis résolut de rétablir tous ces tombeaux, à commencer par celui de Dagobert. Les ossements que l'on put retrouver dans les anciens cercueils furent replacés dans les nouvelles tombes. Parmi les tombeaux antérieurs à saint Louis, un seul fut conservé et replacé au milieu du choeur des religieux: c'était celui de Charles le Chauve, qui était de bronze, avec parties émaillées, et qui dut probablement à la solidité du métal de ne pas être détruit, comme les autres. Du tombeau de Dagobert il restait, sous le cloître de l'église de Suger, un fragment dont parle dom Doublet 25 25 «À l'entrée de cette porte» (celle du transsept donnant au midi, dans le cloître des religieux), «entrant en iceux cloistres, à main droite, se voit l'effigie du très chrestien Roy Dagobert, d'une grandeur extraordinaire, assise en une chaire, la couronne sur la teste et une pomme en la main droite; ayant à ses deux costez les effigies de ses deux enfans Clovis et Sigebert, de pierre de liais...» (Dom Doublet, Antiq. et recherches de l'abbaye de Sainct-Denis en France , liv. I, chap. XLIV.)

, et que M. Percier a dessiné en 1797. C'était une statue colossale, assise, couronnée, vêtue d'une tunique longue et d'un pallium.

Интервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)