Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)

Здесь есть возможность читать онлайн «Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_home, architecture_book, Технические науки, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)

- Автор:

- Издательство:Иностранный паблик

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z): краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z) — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

L'arc aigu, dont on retrouve l'image exacte dans les monuments funèbres de l'Asie Mineure, ne serait-il pas l'indice d'une tradition antérieure à l'invasion celtique, qui se serait conservée chez une tribu campée au sommet des Vosges?»

En effet, des tombeaux lyciens, en grand nombre, se terminent à leur sommet par une sorte de couvercle ou de couverture imitée d'un ouvrage de bois, qui affecte la forme d'un prisme curviligne 36 36 Voyez, entre autres, les beaux exemples de ces tombeaux déposés au British Museum.

, et, en pénétrant dans l'extrême Orient, on retrouve des sépultures hindoues qui présentent la même apparence géométrique. Sans attacher à ces rapports plus d'importance qu'il ne convient, il est nécessaire d'en tenir compte, car nous voyons cette forme de recouvrement du corps persister chez les populations sorties de l'Orient septentrional.

La loi salique mentionne la construction , la balustrade , le petit édifice ou le petit pont placé au-dessus d'un homme mort 37 37 Le texte 5e dit: «Si quelqu'un a détruit le petit édifice, qui est le petit pont, tel qu'on le fait suivant l'usage de nos pères...»

. Grégoire de Tours 38 38 Lib. VI, cap. X.

à propos d'un vol avec effraction commis dans la basilique Saint-Martin de Tours, dit que les voleurs s'étaient introduits par une fenêtre en montant sur un treillis qu'ils avaient enlevé sur la tombe d'un mort ( Qui ponentes ad fenestram absidoe cancellum, qui super tumulum cujusdam defuncti erat.... ). Les Anglo-Saxons avaient pour habitude de poser sur la tombe du mort une sorte de berceau de bois ou de fer ( hearse ), que l'on recouvrait d'un poêle 39 39 Voyez l'ouvrage du docteur Rock: The Church of our fathers , et la notice de M. Ernest Feydeau, Annales archéol. , t. XV, p. 38,--Voyez le monument de Beauchamp.

. Or, la forme des tombeaux lyciens, celle des tombes des Vosges, indiquent l' aristato 40 40 Voyez du Cange, Gloss .

que cite la loi salique, le hearse des Anglo-Saxons, les catafalques figurés dans la broderie de Bayeux (dite tapisserie de la reine Mathilde); et bien que les pierres des Vosges recouvrent des urnes cinéraires, et que les Francs ni les Anglo-Saxons ne brûlassent leurs corps, il est difficile de ne pas admettre pour cette forme de tombeaux, figurant un poêle recouvrant une carcasse de bois ou de fer, une origine pareille. Observons que cet aristato , ce hearse , recouvrent, non pas le mort, mais la sépulture du mort; c'est ce que nous appelons aujourd'hui un catafalque. Ce n'est pas la bière, mais le signe honorable et visible qui indique la place de la tombe.

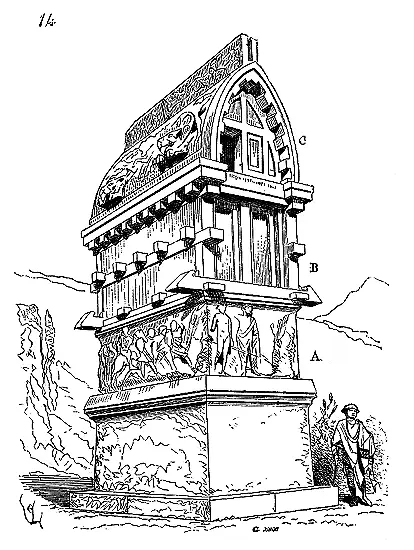

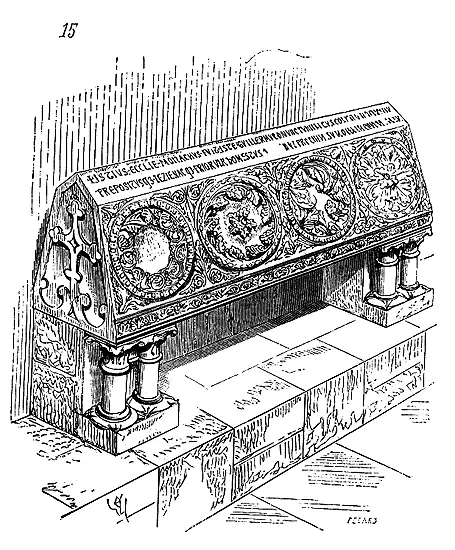

Le tombeau lycien déposé au British Museum présente cette particularité curieuse (fig. 14), que le sarcophage proprement dit A, qui est de marbre, et dans lequel étaient déposés les restes du mort, prend la figure propre à cette matière, tandis que la partie BC de recouvrement, quoique taillée de même dans des blocs de marbre, affecte l'apparence d'une structure de bois. Le sommet curviligne C est même revêtu de son poêle, simulant une étoffe dont la broderie est figurée par des bas-reliefs très-plats, et les ornements de métal que ce poêle pouvait recevoir, par des mufles de lion saillants. Il y a donc, dans ce tombeau, la sépulture proprement dite et le catafalque qui la surmonte. Même disposition en petit, dans les tombes des Vosges, pour les tombeaux dont parle Grégoire de Tours; pour le monument de Beauchamp, où l'effigie du mort, placée sur le sarcophage, est recouverte d'un berceau de fer sur lequel le poêle était posé. Même disposition adoptée pour le tombeau du religieux Guillaume, déposé autrefois près de la porte du chapitre, dans le cloître de l'abbaye de Noaillé (fig. 15), et qui date de la fin du XIIe siècle 41 41 Voyez les portefeuilles de Gaignères, Bibl. Bodléienne .

. Cette pierre n'est autre chose que le catafalque, la représentation de l' aristato , du poêle posé sur une carcasse et recouvrant la place où repose le mort.

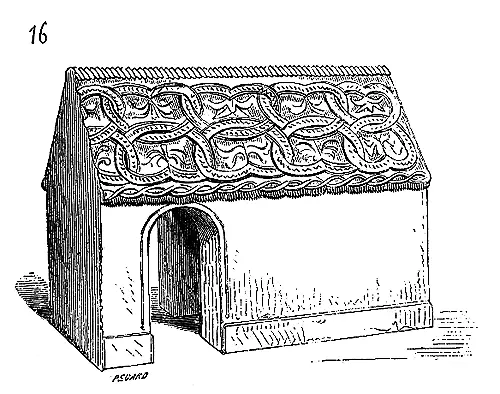

Mais voici un exemple intéressant qui se présente et qui donne plus de valeur aux observations précédentes. La petite église de Saint-Dizier, en Alsace, renferme plusieurs tombeaux, et entre autres celui attribué à saint Dizier, évêque, dit la légende. Ce tombeau, qui d'ailleurs ne remonte pas au delà du milieu du XIIe siècle, n'est autre chose qu'une pierre creusée en forme de petite cellule, avec deux portes (fig. 16).

La cellule, monolithe, est terminée à sa partie supérieure par deux pentes recouvertes de riches ornements. «Jusqu'en 1835», dit M. Anatole de Barthélemy, auquel nous empruntons ce détail 42 42 Annales archéol. , t. XVIII; p. 49.

, «on faisait passer par ces ouvertures les personnes atteintes d'aliénation mentale.....» Voilà l' aristato , le poêle, le catafalque antique recouvrant le corps d'un saint, et pourvu de propriétés miraculeuses. Le corps est enseveli, et sa place est consacrée par cet édicule qui reproduit toujours la disposition que nous trouvons en Lycie, sur les sommets des Vosges, à l'abbaye de Noaillé, et que nous allons voir se développer avec l'art du XIIIe siècle à son apogée.

Citons d'abord le charmant tombeau de Saint-Étienne, placé dans l'église d'Obazine (Corrèze). L'effigie du saint, couchée, est garantie du contact par une arcature à jour; au-dessus de l'arcature est un riche poêle formant comble à deux pentes, et couvert de bas-reliefs. Des moines sortent de leurs cercueils et viennent se prosterner devant la Vierge. Des anges tenant des flambeaux apparaissent à mi-corps entre les gâbles sculptés sur les rampants, terminés par une crête feuillue 43 43 Voyez, dans les Annales archéol. , la gravure de ce tombeau, t. XIX, p. 315.

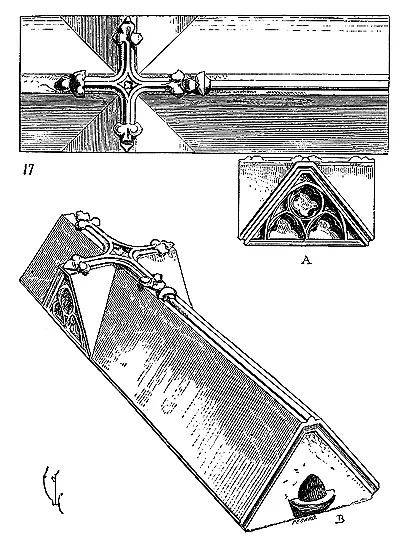

. Mais voyons comment, sur des données beaucoup plus simples, ce souvenir du tombeau antique s'est perpétué. Dans le cimetière qui entoure encore l'église de Montréal (Yonne), on remarque plusieurs tombes dont voici (fig. 17) la forme. Cette pierre, en façon de comble croisé, recouvre, sur des cales, la sépulture.

Le tracé A donne le détail des trois pignons de l'extrémité postérieure et du croisillon. Quant au pignon B de l'extrémité antérieure, il est muni d'une petite niche avec coupelle formant bénitier. Une croix à plat est sculptée sur le faîte de ce comble. Ne trouve-t-on pas là comme une dernière trace des traditions antiques, christianisée? Mais cette disposition devait fournir des motifs d'architecture autrement riches. On n'enterrait guère dans les cimetières que des personnes peu considérables, tandis qu'à dater du XIIIe siècle, les églises étaient réservées aux sépultures des grands. En outre des sépultures adossées aux murs, en forme de niches, et des tombes plates dont nous parlerons tout à l'heure, on élevait un assez grand nombre de monuments dont la donnée se rapprochait du tombeau catafalque. L'effigie du mort était posée sur une sorte de crédence ajourée, placée sur la sépulture. Un dais tenu par des pilettes formant clôture tenait lieu du poêle, de l' aristato dont nous avons parlé. Il ne semble pas que dans les provinces du nord de la France on ait adopté (si ce n'est pendant les époques mérovingienne et carlovingienne) la disposition de certaines sépultures italiennes et orientales chrétiennes, disposition qui consistait en un sarcophage recevant réellement le corps, élevé sur des pieds et surmonté d'un édicule en façon de dais. Le tombeau du roi Guillaume Ier, déposé dans la basilique de Montreale, à Palerme, était ainsi conçu. Il consiste en une cuve de porphyre élevée sur deux pieds ajourés Un toit reposant sur six colonnes de porphyre protége la cuve. Alors (au XIIe siècle), en France, on plaçait les corps en terre, dans un cercueil de pierre, de bois ou de métal, et le monument visible n'était, comme nous l'avons déjà dit, qu'un simulacre, une indication de la place où reposait ce corps. Il est fort important de ne pas perdre de vue ce principe qui influe sur la composition de tous les monuments funéraires français, depuis le XIIe siècle au moins.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 9 - (T - U - V - Y - Z)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)