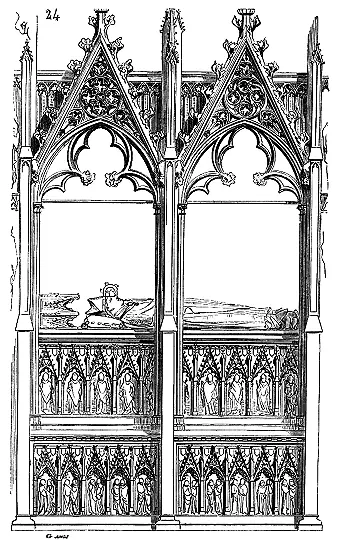

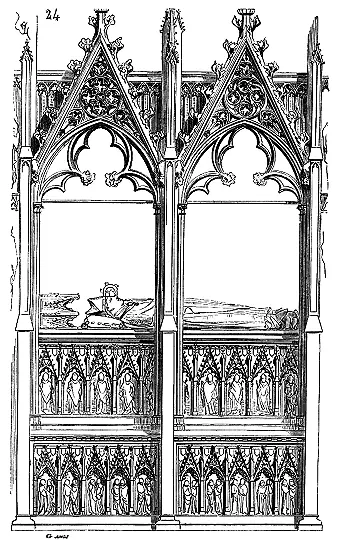

La figure 24 donne la face du tombeau du côté du collatéral. Les deux bas-reliefs, d'albâtre dur, représentent, celui du haut des évêques dans des niches avec gâbles, celui du bas des chanoines deux par deux, assistant aux obsèques. Ce tombeau, ainsi que quelques autres qui existent encore dans la cathédrale de Narbonne, forme clôture du choeur. La même disposition existe à Limoges, et existait à Amiens, avant l'établissement des ridicules décorations de plâtre qui déshonorent le choeur de la cathédrale, et qui sont dues à l'un de ses évêques du dernier siècle 50 50 Parmi ces ornements, d'un goût déplorable, qui vinrent remplacer de précieux monuments que leur caractère, sinon leur valeur comme art, eût dû au moins faire respecter, il faut signaler une certaine Gloire, de bois doré, qui vient étaler ses rayons de charpente et ses nuages de plâtre sur les piliers de l'abside jusqu'à la hauteur de la galerie, et détruit ainsi l'effet merveilleux de ce rond-point avec sa chapelle absidale.

.

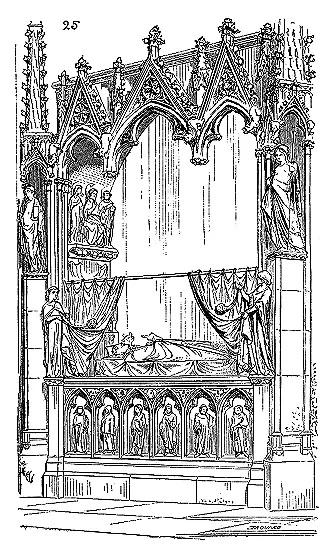

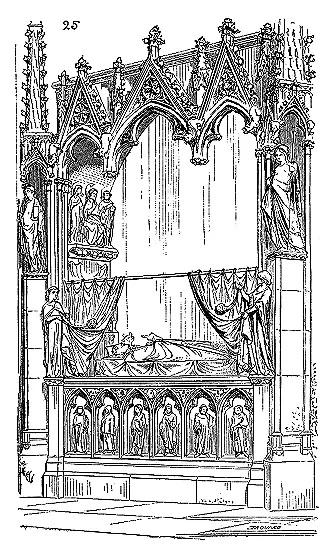

Parmi les tombeaux de la cathédrale de Limoges, citons celui qui est placé entre les piliers, côté sud du choeur. Ce tombeau, d'un évêque, présente une de ces dispositions originales que les artistes du moyen âge savaient toujours trouver.

Un tracé perspectif (fig. 25), en fera saisir l'effet du côté du collatéral. Deux thuriféraires entr'ouvrent un rideau qui laisse voir la statue couchée du prélat. La voûte de l'édicule est en berceau, et des bas-reliefs décorent ses pieds-droits. Devant le socle, des chanoines sont sculptés dans de petites niches. Ce monument date également du XIVe siècle. Cette disposition fut conservée jusqu'à l'époque de la renaissance, et nous possédons un grand nombre de représentations de tombeaux, avec dais plus ou moins riches, protégeant l'effigie du mort. On retrouve encore l'application de ce principe dans les célèbres tombeaux de Louis XII, de François Ier et de Henri II, érigés à Saint-Denis Cependant le programme des XIIIe et XIVe siècles est modifié sur un point capital. Dans ces derniers monuments, les personnages sont représentés avec les apparences de la mort sous le cénotaphe; vêtus, vivants et agenouillés au-dessus. Le monument recouvrant la sépulture de François Ier montre non-seulement les figures nues du roi et de la reine Claude sous le cénotaphe, mais encore, sur le couronnement, les mêmes figures agenouillées, vêtues et accompagnées du dauphin François, du prince Charles d'Orléans et de Charlotte de France, qui mourut âgée de huit ans. Disons, en passant, que ce tombeau, attribué par quelques-uns à des artistes italiens, est dû à Philibert de l'Orme, comme architecte; à Pierre Bontems, maître sculpteur, bourgeois de Paris, qui s'engagea, par un marché en date du 6 octobre 1552, moyennant 1699 livres, à faire une partie des célèbres bas-reliefs du stylobate, et une figure du couronnement; à Germain Pilon, qui exécuta pour 1100 livres les huit figures de Fortune (sous la voûte du cénotaphe); à Ambroise Perret, qui fit les quatre évangélistes; et enfin, pour l'ornementation, à Jacques Chantrel, Bastile Galles, Pierre Bigoigne et Jean de Bourgy. Les belles figures couchées appartiennent à l'école française, et paraissent être sorties des ateliers de Jean Goujon. Quant à la statuaire du tombeau de Henri II, elle est tout entière de la main de Germain Pilon 51 51 Voyez, pour de plus amples détails sur ces tombeaux, la Monographie de l'église royale de Saint-Denis , par M. le baron de Guilhermy, 1848.

.

Depuis la fin du XVe siècle, beaucoup de monuments funéraires adoptèrent cette disposition, d'une représentation du mort sous le cénotaphe, et du même personnage vivant, agenouillé sur le couronnement; puis on en vint à supprimer parfois l'effigie du cadavre, et à ne plus montrer que les figures des personnages agenouillés sur un socle, ou sur le simulacre d'un sarcophage. Toutefois ces compositions n'apparaissent pas en France, que nous sachions, avant la seconde moitié du XVe siècle.

Au XVIe, elles deviennent assez fréquentes. Le tombeau de Charles VIII, à Saint-Denis, présentait cette disposition.

Charles VIII mourut le 7 avril 1498, par conséquent son tombeau appartient déjà au style dit de la renaissance française. Il était fort beau 52 52 Voici ce qu'en dit dom Doublet ( Hist. de l'abb. de Saint-Denys en France ), 1625, liv. IV. «Son effigie (du roi Charles VIII) revestue à la royalle, et de genoux au-dessus du tombeau, est représentée après le naturel, laquelle est de fonte; le haut du dit tombeau couvert de cuivre doré, et au devant de l'effigie il y a un oratoire, ou appuy, et couvert de cuivre doré, sur lequel est posée une couronne avec un livre ouvert, aussi de cuivre doré. Pareillement y a aux quatre coins quatre anges de fonte bien dorez et eslabourez, lesquels tiennent les armoiries des royaumes de Naples et Sicile, aussi de fonte, dorées et peintes. Aux costés du tombeau y a des niches rondes, et au dedans, des bassins de cuivre bien doré, et en iceux bassins de basses figures de fonte bien dorées.» D. Millet, dans son Trésor sacré de l'abbaye royale de Saint-Denys en France , 1640, dit: «Son sepulchre (du roi Charles VIII) est le plus beau qui soit dans le choeur, sur lequel on voit son effigie représentée à genouil près le naturel, une couronne et un livre sur un oratoire (prie-Dieu), et quatre anges à genoux aux quatre coings du tombeau, le tout de cuivre doré, sauf l'effigie dont la robe est d'azur, semée de fleurs de lys d'or.»

, et a été gravé plusieurs fois. Gagnières, dans sa collection 53 53 De la Bibl. Bodléienne . Voyez la gravure de l'ouvrage de Félibien, Abbaye royale de Saint-Denis .

, en a donné un bon dessin. Comme corollaire de ces tombeaux cénotaphes, il faut citer les monuments appliqués contre les murs, et qui présentent sur une surface verticale comme le développement de toutes les parties qui constituent le mausolée, avec soubassement, image du mort et dais.

Ces sortes de monuments sont assez rares en France; le défaut d'espace et aussi le défaut d'argent faisaient parfois adopter ce parti. Nous en connaissons deux beaux exemples dans l'ancienne cathédrale de la cité de Carcassonne. L'un date du milieu du XIIIe siècle, c'est celui de l'évêque Radulphe. Le simulacre du sarcophage, qui persiste tard dans les provinces méridionales de la France, est posé sur trois colonnettes et paraît engagé dans la muraille. Des chanoines, sous une arcature, assistent aux obsèques. Sur le sarcophage se dresse debout, en bas-relief, la figure de l'évêque bénissant. Un gâble orné de fleurons et de crochets couronne le tout.

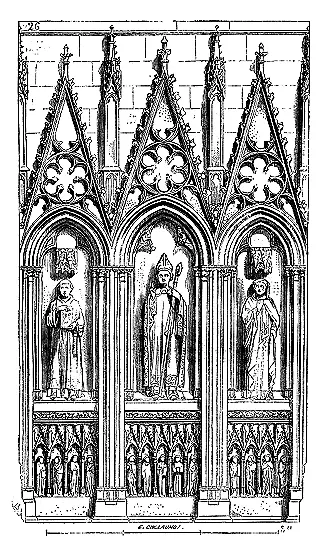

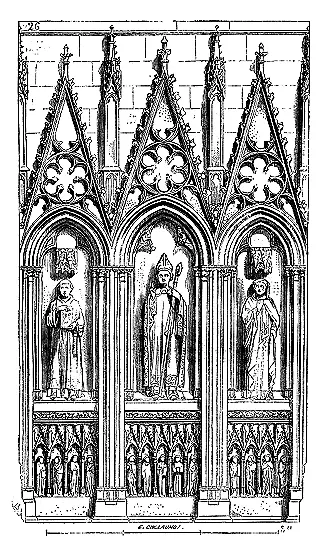

L'autre tombeau (fig. 26) date du commencement du XIVe siècle: c'est celui de l'évêque Pierre de Roquefort, qui fit rebâtir le choeur de l'église et deux chapelles voisines du transsept 54 54 Voyez CATHÉDRALE, fig. 49. Le tombeau de Pierre de Roquefort est placé contre le mur occidental de la chapelle du nord. Ce prélat est mort en 1321.

. Ce monument, ainsi que le montre notre tracé, présente en rabattement , dirons-nous, la disposition des tombeaux cénotaphes; l'évêque n'est pas couché sur le socle, qui n'est qu'un placage, mais se dresse sur ce socle; il est couronné par un dais plaqué; un chanoine et un diacre accompagnent la figure principale dans deux arcatures latérales. Ainsi que nous le disions, cette disposition est rare en France, et nous n'en connaissons pas d'exemple, encore existant, dans les provinces du Nord.

Читать дальше

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)