Les premiers chrétiens, contrairement à l'usage admis chez les Grecs et chez les Romains, ne brûlaient pas les corps, ils les ensevelissaient dans des niches pratiquées dans les parois de cryptes, ou dans des sarcophages de pierre ou de marbre. Ces sarcophages, si les personnages étaient considérables, restaient souvent apparents dans des chambres souterraines; ils étaient décorés de sculptures symboliques ou de signes religieux, croix, monogrammes du Christ, colombes, etc. Habituellement ils étaient posés sur des dés ou colonnettes, afin de les isoler de terre. Ces sarcophages se composaient d'une auge oblongue quadrangulaire, avec couvercle en forme de toit à deux pentes ou bombé. Le corps du défunt était déposé dans cette auge 17 17 Nous avons trouvé, dans l'église abbatiale de Saint-Denis, au-dessous du pavé de la basilique de Dagobert, plusieurs sarcophages de pierre, plus larges d'un bout que de l'autre. Sur le couvercle et l'un des bouts d'un seul de ces sarcophages sont gravées grossièrement des croix pattées; les autres sarcophages sont unis. Ils contenaient des ossements complétement réduits en poussière, des traces d'étoffes et des fils d'or qui entraient dans le tissu, quelques bouts de courroie de bronze (déposés au musée de Cluny). Plusieurs de ces corps avaient été ensevelis sans la tête, ce qui ferait supposer que les chefs étaient placés à part dans des reliquaires.

. Les tombeaux du moyen âge procèdent de ce principe. Mais, vers le milieu du XIIe siècle, on plaça sur le couvercle l'effigie du mort, et alors le sarcophage n'était plus ordinairement qu'un simulacre et le corps était déposé au-dessous, dans une fosse ou un petit caveau. Ce fut aussi vers cette époque que l'on se contenta souvent de placer sur le cercueil enterré une dalle gravée ou une lame de bronze représentant le défunt. La partie principale du tombeau, le sarcophage, ou plutôt son simulacre, ne fut bientôt qu'un accessoire, un véritable socle portant des figures couchées, et le monument, outre ces statues, se composa de dais élevés ou de sortes de chapelles en façon de larges niches.

Les tombeaux du moyen âge peuvent donc être divisés en trois séries: la première comprend les sarcophages proprement dits, plus ou moins décorés de sculptures, mais sans représentation du défunt; sarcophages apparents, placés au-dessus du sol; la seconde, les socles posés sur une sépulture, portant parfois l'effigie du mort, et placés, soit dans une sorte de niche ou petite chapelle, soit sous un édicule en forme de dais; la troisième, les tombes plates posées au niveau du pavé des églises, gravées ou en bas-relief, et formant comme le couvercle de la fosse renfermant le cercueil.

Les sarcophages contenant réellement les corps, sans effigie, ne se trouvent guère passé le XIIe siècle, mais ils sont très-nombreux pendant les périodes mérovingienne et carlovingienne.

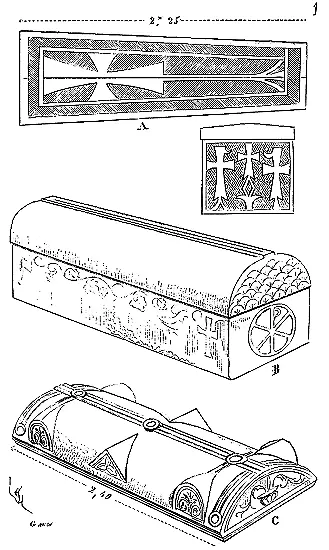

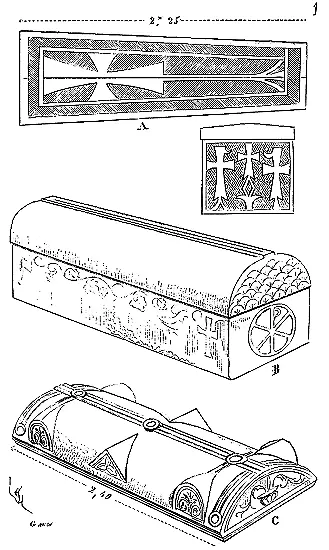

Voici (fig. 1) quelques-unes des formes qu'affectent ces sarcophages 18 18 A, dessus et bout d'un des sarcophages mérovingiens de Saint-Denis; B, sarcophage de saint Andoche (dom Planchet, Hist. de Bourgogne , t. II, p. 520); C, couvercle d'un sarcophage dans l'église de Saint-Hilaire de Poitiers, VIIIe siècle.

. Pendant les XIIe et XIIe siècles, on creusa encore des sarcophages rectangulaires, comme pendant la période gallo-romaine, avec bas-reliefs sculptés sur les parois. Nous citerons, entre autres, le sarcophage de saint Hilaire le Grand, de Poitiers, dessiné par Gaignères ( Collect. Bodléienne ), et qui datait du XIe siècle; celui de saint Hilaire, près de Carcassonne, du XIIe siècle; ceux des comtes de Toulouse, placés contre les parois du transsept méridional de Saint-Sernin de Toulouse, XIe et XIIe siècles. Ces derniers ont été posés sur des colonnettes, dans une sorte de petite chapelle extérieure, vers la fin du XIIe siècle. Dans les provinces méridionales, la Provence, le Languedoc, le Lyonnais, l'usage de déposer les corps dans des sarcophages de marbre persista longtemps: c'était une habitude antique conservée chez ces populations. Au musée de Toulouse, on voit des sarcophages du XIVe siècle, qui affectent absolument la forme des cuves sépulturales romaines, mais qui sont décorés d'ornements et d'attributs qui appartiennent à cette époque avancée du moyen âge 19 19 Sur les sarcophages des derniers temps de l'empire romain, on voit très-souvent des représentations sculptées de chasses. Cette tradition se retrouve encore dans des monuments funéraires du XIIe siècle. Il existe au musée de Niort, entre autres, un sarcophage de cette époque, sur le couvercle duquel sont représentés un seigneur et sa femme, à cheval, chassant au faucon, puis, au milieu d'arbres, un homme qui tend des panneaux propres à prendre des oiseaux, un archer, des chiens et des lièvres.

. Les corps étaient bien évidemment renfermés dans ces auges; tandis que dans les provinces du Nord, ainsi que nous l'avons dit plus haut, ils étaient enterrés sous le simulacre du sarcophage, qui était alors un cénotaphe.

Le sarcophage devenant cénotaphe, il était naturel de couvrir celui-ci d'un dais, d'un arc, d'en faire un monument honorifique, de le considérer comme un lit de parade sur lequel l'effigie du mort était posée.

Les artistes du moyen âge ont apporté, dans la composition des tombeaux, l'esprit logique que nous retrouvons dans leurs oeuvres. Le tombeau, pour eux, était la perpétuité de l'exposition du mort sur son lit de parade. Ce qui avait été fait pendant quelques heures avant l'ensevelissement, on le figurait en pierre ou en marbre, afin de reproduire aux yeux du public la cérémonie des funérailles dans toute sa pompe. Mais à cette pensée se mêle un sentiment qui exclut le réalisme. Des anges thuriféraires soutiennent le coussin sur lequel repose la tête du mort. Sur les parois du sarcophage sont sculptés les pleureurs, les confréries, quelquefois les saints patrons du défunt, ou des anges. C'est l'assistance poétisée. Nous allons tout à l'heure présenter des exemples de ces dispositions.

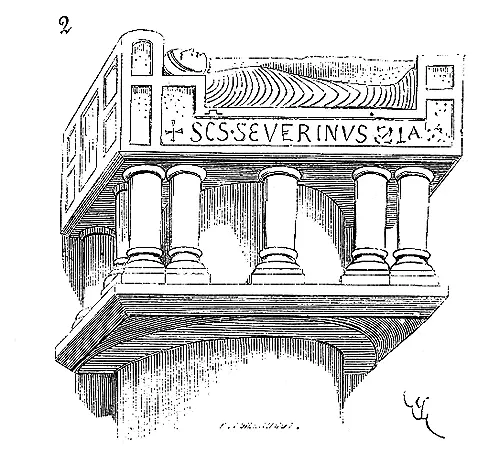

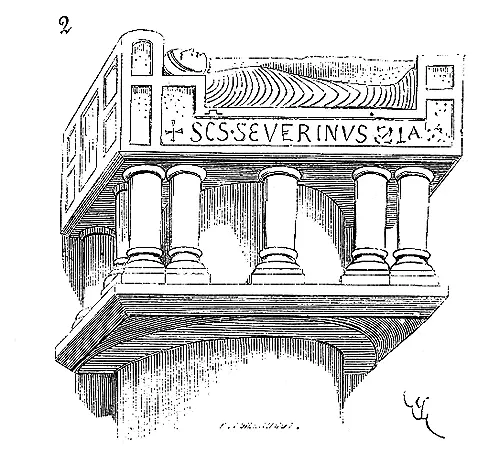

Un curieux monument nous explique l'origine de ces tombeaux cénotaphes, avec l'exposition du mort. C'est un chapiteau du porche occidental de l'église de Saint-Séverin (vulgairement Saint-Seurin) de Bordeaux. Ce porche date du commencement du XIIe siècle. L'une de ses colonnes engagées est couronnée par une représentation du tombeau de saint Séverin, formant chapiteau sous une naissance d'arc-doubleau.

Le corps du saint (fig. 2), enveloppé d'un linceul, ayant une crosse à son côté gauche, est placé sur une sorte de lit de parade supporté par des colonnettes 20 20 Sur le sarcophage de saint Hilaire le Grand, de Poitiers, est représenté de même le corps du saint posé sur une sorte de lit de parade; l'archange Michel est placé d'un côté, un second ange de l'autre; puis viennent divers personnages, saints et assistants. Dans la crypte d'Aix-la-Chapelle, le corps de Charlemagne, embaumé, était placé dans une chaire, revêtu de ses habits, la couronne en tête, l'épée à son côté.

; sur les parois de ce lit est gravée l'inscription suivante 21 21 Grâce aux soins de M. Durand, architecte à Bordeaux, qui a fait estamper cette inscription, il a été possible de la lire.--Voyez la Notice qu'a publiée M. Durand sur ce monument (Bordeaux, 1844).

. Sur la face:

+ SCS SEVERINVS + : +

Sur la face de droite:

Читать дальше

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)