TEMPLE, s. m. Neuf chevaliers, compagnons d'armes de Godefroy de Bouillon, firent voeu devant Garimond, patriarche de Jérusalem, de se consacrer à la terre sainte 2 2 Ces neuf chevaliers sont: Hugues de Payens, Godefroy de Saint-Omer, André de Montbard, Gundomar, Godefroy, Roral, Geoffroy Bisol, Payen de Montdésir, Archambaud de Saint-Aignan, ou, suivant Lejeune , Hugues, comte de Champagne, fondateur de Clairvaux.

. Vivant d'aumônes, voués au célibat, consacrant tous les instants de leur vie à protéger les pèlerins, à détruire le brigandage et à combattre les infidèles, ils obtinrent de Baudouin II, roi de Jérusalem, de demeurer près du temple, dans une des dépendances du palais de ce prince. Dès lors ils furent appelés Templiers ou chevaliers du Temple, ou encore soldats du Christ ( Christi milites ).

Ces premiers chevaliers du Temple étaient soumis à la règle de Saint-Augustin. Ayant été admis près du pape Honoré II pour obtenir une constitution particulière, ce pontife les envoya au concile de Troyes, en 1128, où saint Bernard composa pour eux une règle fixe qui fut adoptée. Bientôt cet ordre devint un des plus riches et des plus puissants de la chrétienté. Du temps de Guillaume de Tyr, le couvent de Jérusalem comptait trois cents chevaliers et un nombre beaucoup plus considérable de frères servants. Des commanderies s'élevèrent sur tout le sol de l'Occident, en outre des établissements de Palestine et de Syrie. Les templiers, dès le XIIe siècle, possédaient des châteaux, des places fortes, des terres en nombre prodigieux, si bien que le P. Honoré de Sainte-Marie estime que les revenus de l'ordre s'élevaient à la somme de 54 000 000 de francs 3 3 Voyez l' Histoire des chevaliers templiers , par Élizé de Montagnac. Paris, 1864.

.

On donnait le nom de temples, pendant le moyen âge, aux chapelles des commanderies de templiers; ces chapelles étaient habituellement bâties sur plan circulaire, en souvenir du saint sépulcre, et assez exiguës. Bien entendu, les plus anciennes chapelles de templiers ne remontent qu'au milieu du XIIe siècle environ, et elles furent presque toutes bâties à cette époque.

Le chef-lieu de l'ordre, après l'abandon de Jérusalem par les Occidentaux était Paris. Le Temple de Paris comprenait de vastes terrains dont la surface équivalait au tiers de la capitale; il avait été fondé vers 1148, ou, d'après Félibien, au retour de la croisade de Louis VII. Au moment du procès des templiers, c'est-à-dire en 1307, les bâtiments du Temple à Paris se composaient de la chapelle circulaire primitive du XIIe siècle, qui avait été englobée dans une nef du XIIIe, d'un clocher tenant à cette nef, de bâtiments spacieux pour loger et recevoir les frères hospitaliers. Mathieu Paris raconte que Henri III, roi d'Angleterre, à son passage à Paris, en 1254, logea au Temple, où s'élevaient de nombreux et magnifiques bâtiments destinés aux chevaliers, lors de la tenue des chapitres généraux; car il ne leur était permis de loger ailleurs 4 4 Voyez Dubreul, Théâtre des antiquités de Paris, livre III.

. En 1306, une année avant l'abolition de l'ordre, le donjon était achevé; il avait été commencé sous le commandeur Jean le Turc. Ce donjon consistait en une tour carrée fort élevée, flanquée aux quatre angles de tourelles montant de fond, contenant des escaliers et des guettes 5 5 C'est dans ce donjon que Louis XVI fut détenu en 1792.

. L'étendue, la beauté, la richesse et la force du Temple à Paris, provoquèrent l'accusation portée contre eux. En effet, l'année précédente, en 1306, le roi Philippe le Bel s'était réfugié au Temple pendant les émeutes soulevées contre les faux monnayeurs, et, de cette forteresse, il put attendre sans crainte l'apaisement des fureurs populaires. Il songea dès lors à s'approprier une résidence plus sûre, plus vaste et splendide que n'étaient le Palais et le Louvre.

L'hospitalité magnifique donnée aux princes par les templiers, possesseurs de richesses considérables, sagement gouvernées, ne pouvait manquer d'exciter la convoitise d'un souverain aussi cupide que l'était Philippe le Bel. Plus tard l'hospitalité que Louis XIV voulut accepter à Vaux ne fut guère moins funeste au surintendant Fouquet.

Les derniers chevaliers du Temple qui quittèrent la Palestine revinrent en Occident, possesseurs de 50 000 florins d'or et de richesses mobilières considérables. Ces trésors n'avaient fait que s'accroître dans leurs commanderies par une administration soumise à un contrôle sévère. Le mystère dont s'entouraient les délibérations de l'ordre ne pouvait d'ailleurs qu'exagérer l'opinion que l'on se faisait de leurs biens. Dès qu'ils eurent été condamnés et exécutés, Philippe le Bel s'installa au Temple. Quant aux trésors, ils passèrent dans ses mains et dans celles du pape Clément V, complice du roi dans cette inique et scandaleuse procédure. Plus tard le Temple de Paris et les commanderies de France furent remis aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem 6 6 C'est en 1317 que par une transaction passée entre les chevaliers hospitaliers et Philippe le Long, il est démontré que le séquestre des biens des templiers s'était prolongé jusqu'en 1313. Donc la couronne avait perçu, pendant une période de six ans, les énormes revenus de ces biens; de plus, tous les biens meubles et les trésors étaient restés entre les mains du roi.

, puis de Rhodes et de Malte.

Sauval 7 7 Livre IV, p. 454.

s'exprime ainsi au sujet du Temple: «C'est une église gothique, accompagnée devant la porte d'un petit porche ou vestibule antique, et enrichi en entrant d'une coupe (coupole), dont la voûte est égale à celle du vaisseau, et soutenue sur six gros piliers qui portent des arcades au premier étage, et sur autant de pilastres au second, qui s'élèvent jusqu'à l'arrachement de la voûte. Cette coupe (coupole) est entourée d'une nef, dont la voûte a une élévation pareille à ces arcades. Cette partie d'entrée, qui est l'unique en son espèce que j'ai encore vue en France, en Angleterre et dans les dix-sept provinces, non-seulement est majestueuse et magnifique par dedans, mais encore fait un effet surprenant et plaisant à la vue par dehors.

Le circuit de ce lieu, dit Corrozet 8 8 Antiquitez de Paris , G. Corrozet Parisien, 1586, part. I, p. 108.

(le Temple, ses dépendances et cultures), est très-spacieux et plus grand que mainte ville renommée de ce royaume; il est clos de fortes murailles à tourelles et carneaux larges, pour y cheminer deux hommes de front. Là sont plusieurs chapelles et logis en ruyne, qui servaient aux congrégations des templiers, chacun en sa nation... Y sont aussi plusieurs riches bastimens nouveaux faits par les chevaliers de Rhodes, auxquels les biens desdits templiers furent donnez, et par conséquent ledit lieu du Temple, dont l'église est faite à la semblance du temple de Jérusalem....»

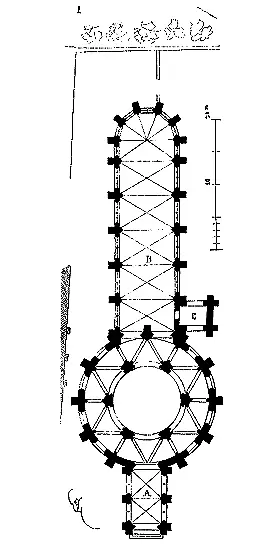

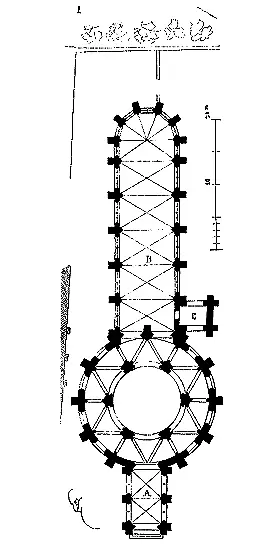

Réunissant les renseignements que nous avons pu nous procurer sur le Temple de Paris 9 9 Voyez le plan de Paris de Verniquet, le grand plan de Mérian, les gravures d'Israël Sylvestre, l'oeuvre de Marot: l'Architecture françoise .

, nous donnons le plan de l'église (fig. 1). La rotonde datait de la première moitié du XIIe siècle. Après la sortie des templiers de la Palestine, cette rotonde fut augmentée au porche A, dont parle Sauval, et un peu plus tard de la grande nef B. Le bas du clocher C datait également du XIIe siècle, et l'étage du beffroi du commencement du XIIIe siècle.

Читать дальше

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)