C'est avec le XIIe siècle, au moment où se fait sentir en Occident l'influence des arts gréco-romains de la Syrie, que les tailles se relèvent et arrivent très-promptement à une perfection absolue. Dans toutes les provinces, et notamment en Bourgogne, dans la haute Champagne, dans le Charolais et dans la Saintonge, les progrès sont rapides, et les tailleurs de pierre deviennent singulièrement habiles. On voit alors apparaître certaines recherches dans la façon de traiter les diverses tailles: les parements unis sont dressés au taillant droit, tandis que les moulures sont travaillées au ciseau et souvent polies. L'emploi de la bretture commence à se faire voir sur les bords de la Loire, dans le pays chartrain et dans le domaine royal. C'est vers 1140 que cet outil paraît être d'un usage général dans les provinces au nord de la Loire, tandis qu'il n'apparaît pas encore en Bourgogne et dans tout le midi de la France. Les tailles à la bretture ne se montrent en Bourgogne que vers 1200, et elles n'apparaissent que cinquante ans plus tard sur les bords de la Saône et du Rhône, en Auvergne et dans le Languedoc. Le choeur de l'église abbatiale de Vézelay, qui date des dernières années du XIIe siècle, et qui présente des tailles si merveilleusement exécutées, montre en même temps l'emploi du taillant droit très-fin, du ciseau, du polissage, et, dans quelques parties, de la bretture à larges dents. Les bases, les tailloirs des chapiteaux, les moulures des bandeaux, sont polis et d'une pureté d'exécution incomparable. Même exécution dans l'église de Montréal (Yonne), de la même époque. Ces différences de natures de taille produisent beaucoup d'effet et donnent aux profils une finesse particulière. À dater du XIIIe siècle, l'école de l'Île-de-France, qui prend la tête de l'art de l'architecture, n'emploie plus que la bretture, mais elle polit souvent les profils à la portée de la main, tels que les bases des colonnes. Ce fait peut être observé à Notre-Dame de Paris, à Notre-Dame de Chartres, à la cathédrale de Troyes, à Saint-Quiriace de Provins, à la sainte Chapelle du Palais, et dans un grand nombre de monuments.

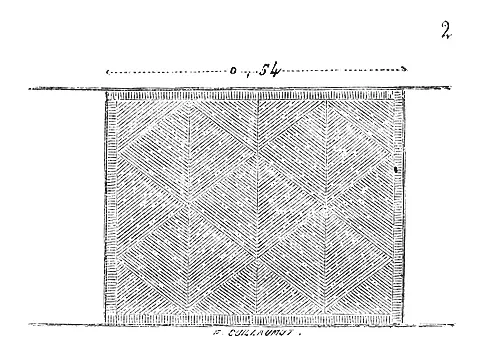

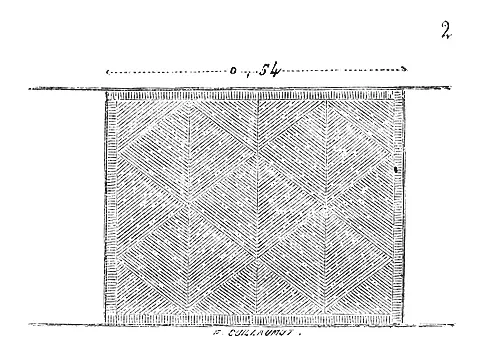

Pendant ce temps, dans les contrées où le grès rouge abonde, dans les Vosges et sur les bords du Rhin, on continue de faire les tailles à l'aide du poinçon, du large ciseau et du marteau de bois. On voit beaucoup de tailles de ce genre à Strasbourg, où l'on se sert encore aujourd'hui du même outillage. Dans la cathédrale de cette ville, on remarque une grande variété de tailles du XIe au XIVe siècle, obtenues avec les mêmes outils. Ainsi, dans la crypte de ce monument, sur le mur nord, on voit des tailles faites au poinçon qui donnent ce dessin (fig. 2).

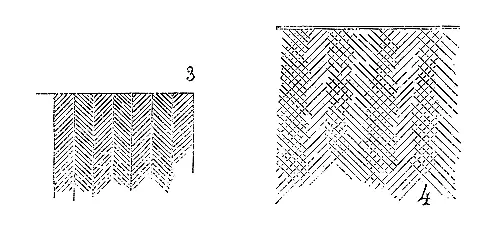

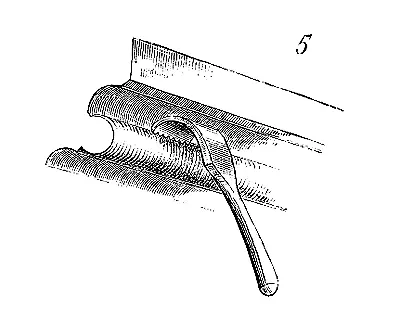

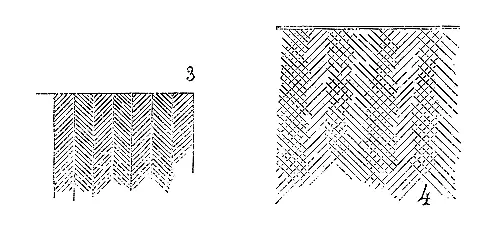

Aux voûtes de cette même crypte (XIIe siècle), les tailles sont façonnées en épis à l'aide du large ciseau strasbourgeois (fig. 3). L'église de Rosheim, près de Strasbourg (XIIe siècle), présente extérieurement et intérieurement des parements taillés au ciseau large, ainsi que l'indique la figure 4.

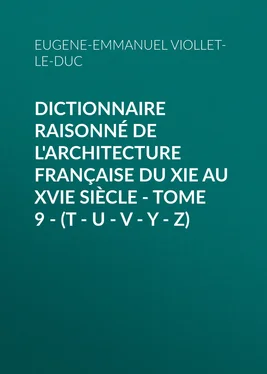

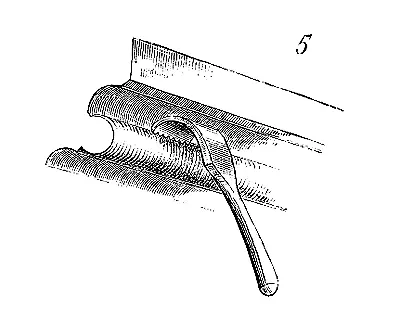

Il faut dire que le grès rouge des Vosges ne peut guère être parementé autrement qu'à l'aide de ce large ciseau, et les tailleurs de pierre de cette contrée mettaient une certaine coquetterie à obtenir des tailles d'une régularité et d'une finesse que permettait la nature des matériaux. Dans l'Île-de-France, nos tailleurs de pierre, au XIIIe siècle, taillent non-seulement les parements, mais aussi les moulures les plus délicates, à la bretture, ce qui exige une grande adresse de main. Cet outil (la bretture) est dentelé avec d'autant plus de finesse, que les profils deviennent plus délicats. Au XIVe siècle, ces profils acquièrent souvent une telle ténuité, que la bretture ne saurait les dégager; alors on emploie la ripe , sorte de ciseau recourbé et dentelé très-fin, et c'est perpendiculairement à la moulure que cet outil est employé (fig. 5).

Ainsi le tailleur de pierre modèle son profil, comme le ferait un graveur, pour faire sentir les diverses courbures. La ripe, au XVe siècle, est l'outil uniquement adopté pour terminer tout ce qui est mouluré, et la bretture n'est plus employée que pour les parements droits.

Dans des contrées où l'on n'avait que des pierres très-dures, telles que certains calcaires jurassiques, le grès, la lave et même le granit, on continue à employer le poinçon, le ciseau et le taillant droit. La bretture, et à plus forte raison la ripe, n'avaient pas assez de puissance pour entamer ces matières. Tous les profils étaient dégagés au ciseau et terminés au taillant droit très-étroit, employé longitudinalement. On ne voit de traces de l'outil appelé boucharde que dans certains monuments du Midi bâtis de grès dur, comme à Carcassonne, par exemple, et cet outil n'apparaît-il que fort tard, vers la fin du XVe siècle. Encore n'est-il pas bien certain qu'il fût fabriqué comme celui que l'on emploie trop souvent aujourd'hui. C'était plutôt une sorte de grosse bretture à dents obtuses, au lieu d'être coupantes. Jusqu'à la fin du XVe siècle, la taille de la pierre, en France, est faite avec une grande perfection, souvent avec une intelligence complète de la forme et de l'effet à obtenir. Les parements unis ne sont jamais traités comme les moulures. Le grain de la bretture, et plus tard de la grosse ripe, apparaît sur ces parements, tandis qu'il est à peine visible sur les parties profilées. Des détails polis viennent encore donner de la variété et du précieux à ces tailles.

Avec le XVIe siècle, trop souvent la négligence, l'uniformité, le travail inintelligent, remplacent les qualités de tailles qui ressortent sur nos vieux édifices. Puis, depuis le milieu du XVe siècle, on ne mettait plus guère en oeuvre que les pierres tendres à grain fin et compacte, comme la pierre de Vernon, les pierres de Tonnerre, le Saint-Leu le plus serré. Il n'était plus possible, sur ces matériaux, de se servir de la bretture, on employait les ripes grosses et fines. Ces outils ont l'inconvénient, pour les parements unis surtout, si l'ouvrier n'a pas la main légère, d'entrer dans les parties tendres, et de se refuser à attaquer celles qui sont plus dures. Il en résulte que les surfaces ripées sont ondulées, et produisent le plus fâcheux effet sous la lumière frisante. On en vient à passer le grès sur ces parements pour les égaliser, et cette opération amollit les tailles, leur enlève cette pellicule grenue et chaude qui accroche si heureusement les rayons du soleil. Les moulures, les tapisseries, prennent un aspect uniforme, froid, mou, qui donne à un édifice de pierre l'apparence d'une construction couverte d'un enduit.

TAILLOIR, s. m.--Voyez ABAQUE.

TAPISSERIE, s. f. Nom que l'on donne à tout parement uni, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur d'un édifice. On dit: «Les tapisseries sont bien dressées», pour indiquer qu'un parement est bien fait, bien dégauchi et bien ravalé ou enduit.

TAPISSERIE, tenture d'étoffe.--Voyez le Dictionnaire du mobilier français .

TAS, s. m. Ensemble de l'oeuvre où sont mis en place les divers matériaux préparés sur les chantiers.

TAS DE CHARGE, s. m. Assises de pierres à lits horizontaux que l'on place sur un point d'appui, sur une pile ou un angle de mur entre des arcs, pour recevoir des constructions supérieures. Se dit aussi de certains encorbellements, comme, par exemple, des séries de corbeaux qui reçoivent le crénelage d'une courtine ou d'une tour (voyez MÂCHICOULIS).

Читать дальше

![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)