Цицерон требует вводить в увещевание примеры сограждан, которые не пали духом перед испытаниями. У современных слушателей такой прием может вызвать раздражение: мы читаем биографии великих людей, думая, что нам не по силам их подвиги, и нам не понравится, когда нам скажут: «А с этим великим человеком случилось еще худшее, чем с тобой, но он не возроптал». Но для слушателей Цицерона важно, что страдающие люди идут по пути славы, а каждый гражданин тоже встал на путь славы, поэтому должен брать пример со славных людей, мужественно перенесших страдания.

Это обычно удается с теми, кто продолжает считать беду бедою, но согласны терпеть ее безропотно. Для одного благо заключено в наслаждении, для другого – в богатстве, но и того и другого можно от невоздержности и алчности избавить. Самое лучшее – это та речь и те мысли, которые разом и уничтожают ложное мнение, и снимают болезнь; но удается это редко и не перед многолюдной толпой.

Бывает, однако, и такое горе, против которого это лечение бессильно, – например, если человек страдает оттого, что нет в нем доблести, высокого духа, чести, чувства долга. Это тоже мучение, но истреблять его надобно иначе – с помощью философов, хотя бы они во всем остальном и противоречили друг другу. В самом деле, все философы согласятся, что душевные движения, отклоняющиеся от прямого пути разума, порочны. Твердым, спокойным, серьезным, возвышающимся над всем человеческим – вот каким видим мы мужа сильного и высокого духом. Ни горе, ни страх, ни желание, ни ликование, конечно, не могут его коснуться, ибо все это свойства тех, кто допускает, что превратности жизни человеческой могут быть сильней, чем их душа.

Все философы – Цицерон исходит из того, что философия – практика рационального убеждения, а значит, нравственная философия всегда отдает предпочтение разумному перед неразумным.

Таким образом, у всех философов, как сказано, способ лечения один: заниматься не тем, что смущает душу, а самим смущением души. Так, когда речь идет об алчности, которую нужно устранить, то нет нужды вникать, благо или не благо вызывает эту алчность, а надобно устранять алчность как таковую. Поэтому, считают ли высшим благом честь, или наслаждение, или сочетание того и другого, или общеизвестные три благополучия, или даже сама добродетель вызывает столь сильный порыв – для всех этих случаев, чтобы унять страсть, надобно одно и то же убеждение.

Три благополучия – душевное (спокойствие), телесное (здоровье) и внешнее (социальное: успех).

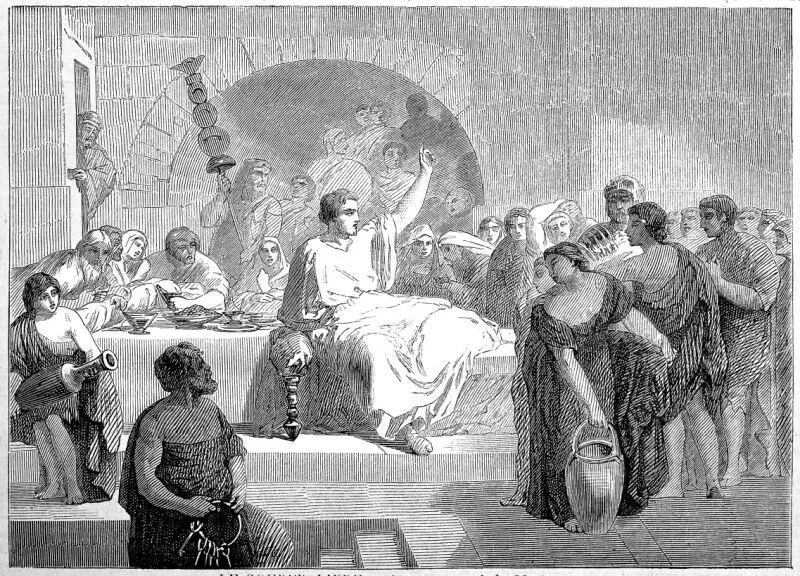

Все средства успокоения души, какие есть в человеческой природе, лежат на виду; чтобы обратить на них внимание, нужно лишь раскрыть в словах человеческую долю и жизненный закон. Поэтому не без причины, когда Еврипид поставил своего «Ореста», то Сократ, говорят, охотно повторял первые три стиха этой драмы:

Нет в мире положенья столь ужасного,

Нет наказанья божьего, которого

Не одолел бы человек терпением.

Стало быть, для увещания в том, что случившееся и можно и должно перенесть, полезно бывает перечислить, сколько других людей претерпели то же самое. Вообще же, что касается заглушения горя, нами достаточно сказано и во вчерашней нашей беседе, и в книге «Утешение», писанной мною в пору горя и скорби (тогда мне далеко еще было до мудрости): и хоть Хрисипп и запрещает врачевать свежие душевные раны, мы делали именно это, пользуясь силою природы, чтобы сильное горе поддалось сильному лекарству.

Хрисипп , один из основателей стоицизма, считал, что утешать человека сразу после потери нельзя, потому что он думает только о случившемся и не будет воспринимать философские аргументы. Но Цицерон считал, что даже думающий только о потере человек не забывает о своем гражданском предназначении, следовательно, его можно начать утешать сразу, – только это надо уметь делать лучшими словами в лучшем порядке.

О горе мы уже рассуждали немало; рядом с ним обычно стоит страх, о котором тоже нужно кое-что сказать. Как горе относится к насущному злу, так страх относится к злу будущему. Поэтому некоторые считают страх лишь частью горя, а другие – предвестником тягости, потому что обычно за испугом следует тягость. Как переносится начало, так презирается и конец: лишь бы не допускать ни там ни тут ничего низкого, ничтожного, изнеживающего, немужественного, не коверкаться и не падать духом.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу