1.5. Примеры сетей

Компьютерные сети бывают очень разными: большими и маленькими, всемирно известными и почти никому не известными. Они преследуют в своей работе разные цели, имеют разные масштабы, используют разные технологии. В этом разделе мы рассмотрим несколько примеров, помогающих осознать, насколько многообразен мир сетей. Первым примером будет самая известная сеть сетей, Интернет. Вы узнаете, как она появилась, как эволюционировала и какие технологии при этом использовались. Затем мы обратимся к технологии мобильных сетей. Технически она довольно сильно отличается от Интернета. Затем мы представим IEEE 802.11, основной стандарт беспроводных локальных сетей. Наконец, последним примером в этом разделе будет RFID и сенсорные сети; это технологии, которые позволяют включить в сети физический мир и предметы быта.

1.5.1. Интернет

Для начала следует еще раз напомнить о том, что Интернет на самом деле не является сетью, это собирательное название разных сетей, использующих определенные общие протоколы и предоставляющие определенные сервисы. Это система необычна тем, что ее никто специально не планировал и не контролировал. Чтобы лучше понять, почему так получилось, мы начнем с самых истоков существования Интернета. В качестве прекрасного пособия по истории Интернета можно порекомендовать книгу, которую написал Джон Нотон ( John Naughton) в 2000 году. Это редкое издание, потому что оно не только легко читается, но и содержит двадцатистраничный библиографический список параллельных мест и цитат, которые будут полезны людям, всерьез занимающимся историей. Часть материала, представленного в этом разделе, основывается именно на этой книге. Конечно, об Интернете, а также о его протоколах написаны бесчисленные технические книги. Для получения дополнительной информации см., например, Maufer (1999).

ARPANET

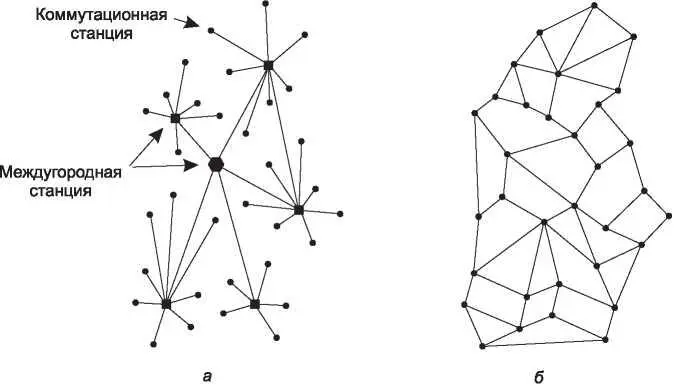

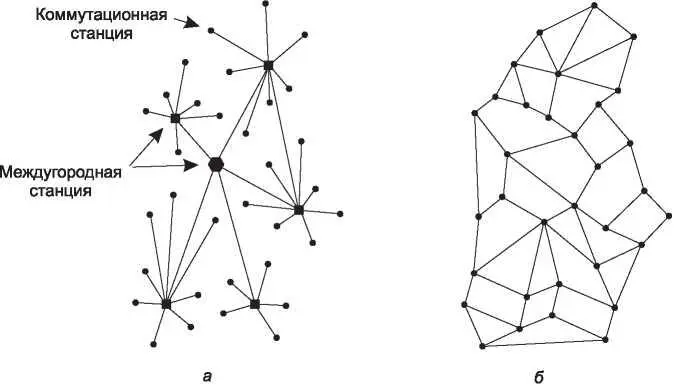

История глобальных сетей началась в конце пятидесятых годов. В самый разгар холодной войны Министерство обороны США пожелало иметь сеть, которая могла бы пережить даже ядерную войну. В то время все военные телекоммуникации базировались на общественной телефонной сети, которая была сочтена слишком уязвимой. Графически эта уязвимость демонстрируется на рис. 1.22, а. Здесь черными точками обозначены коммутационные станции, с каждой из которых были связаны тысячи абонентов. Эти коммутаторы, в свою очередь, являлись абонентами для станций более высокого уровня — междугородных. Междугородные станции формировали национальные сети. При этом степень резервной избыточности была минимальной. Уязвимость заключалась в том, что потеря всего одного ключевого коммутатора или междугородной станции разделила бы сеть на изолированные участки.

Для решения этой проблемы в 1960-х годах Министерство обороны США обратилось к корпорации RAND. Один из ее работников, Пол Бэрен (Paul Baran), разработал

проект высоконадежной распределенной сети (рис. 1.22, б). Поскольку по линиям такой большой длины тяжело было бы передать аналоговый сигнал с допустимым уровнем искажений, Бэрэн предложил передавать цифровые данные и использовать технологию коммутации пакетов. Им было написано несколько отчетов для Министерства обороны, в которых описывались подробности реализации его идей. Пентагону понравилась предложенная концепция, и компании AT&T (тогдашнему единственному в США монополисту в области телефонных сетей) было поручено разработать прототип. AT&T сразу же отклонила идеи Бэрена. Конечно, богатейшая и крупнейшая компания не могла позволить какому-то мальчишке указывать ей, как следует строить телефонные сети. Было заявлено, что бэреновскую сеть построить невозможно, и проект был на этом закрыт.

Рис. 1.22. Структура телефонной сети (а); предложенная Бэреном архитектура распределенной сети (б)

Прошло еще несколько лет, но Министерству обороны США так и не было предложено никакой замены существующей оперативной системе управления. Чтобы понять, как развивались события дальше, мы вспомним октябрь 1957 года, когда в СССР был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, и тем самым основной соперник США получил преимущество в космосе. Тогда президент Эйзенхауэр задумался о том, кто же допустил такой прокол. И выяснилось, что армия, флот и ВВС США только зря проедают деньги, отпущенные Пентагоном на научные исследования. Было немедленно решено создать единую научную организацию под покровительством Министерства обороны, ARPA (Advanced Research Projects Agency, Управление перспективного планирования научно-исследовательских работ). У ARPA не было ни ученых, ни лабораторий. У нее вообще практически ничего не было, за исключением небольшого офиса и скромного (по меркам Пентагона) бюджета. ARPA занималась тем, что выделяла из множества предлагаемых университетами и компаниями проектов наиболее перспективные и организовывала получение грантов под эти проекты и заключение контрактов с этими организациями.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу