Прежде всего, мы уже знаем, что новый, выдвигаемый квантовой механикой способ изображать мир — новая система мира — состоит в том, чтобы задавать амплитуду любого события, которое может случиться. Если событие состоит в регистрации частицы, то можно задать амплитуду обнаружения этой частицы в тех или иных местах и в то или иное время. Вероятность обнаружить частицу тогда будет пропорциональна квадрату абсолютной величины амплитуды. Вообще говоря, вероятность обнаружить частицу в каком-то месте и в какое-то время меняется в зависимости от места и от времени.

В частном случае амплитуда может изменяться синусоидально в пространстве и времени по закону exp[i(wt-k·r)] (не забывайте, что амплитуда — число комплексное, а не действительное); тогда в нее входит определенная частота w и определенный волновой вектор k (величина k=|k| называется волновым числом). Это отвечает той предельной классической ситуации, когда можно считать, что имеется частица с известной энергией Е, которая связана с частотой соотношением

(38.1)

и с известным импульсом р, связанным с волновым вектором формулой

(38.2)

Это означает, что понятие частицы ограниченно. Само понятие частицы, понятие ее положения, ее импульса и т. д., которым мы так часто пользуемся, в некотором смысле не является удовлетворительным. Например, когда амплитуда, относящаяся к событию обнаружения частицы в том или ином месте, дается функцией exp[i(wt-k·r)], равной по абсолютной величине единице, то это значит, что вероятность обнаружить частицу одинакова для любой точки. Получается, что тогда мы просто не знаем, где она находится. Она может оказаться где угодно, ее положение в высшей 'степени неопределенно.

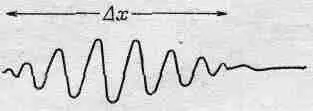

Когда же положение частицы более или менее известно, когда оно может быть предсказано довольно точно, то вероятность того или иного ее местоположения должна быть отлична от нуля в определенной области, имеющей, скажем, длину Dx. Вне этой области вероятность равна нулю. Вероятность — это квадрат абсолютной величины амплитуды. Когда квадрат абсолютной величины равен нулю, то и амплитуда равна нулю.

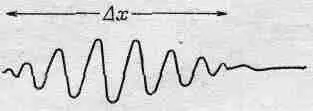

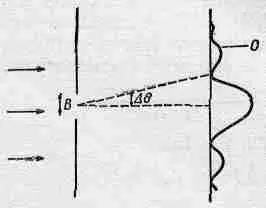

Фиг. 38.1. Волновой пакет длиной D x .

Выходит, что амплитуда описывает цуг волн протяженностью Dx (фиг. 38.1), а длине волны (расстоянию между горбами волн) в цуге волн соответствует некоторое значение импульса частицы.

Здесь мы сталкиваемся со странным и в то же время очень простым явлением, никак непосредственно с квантовой механикой не связанным. Оно известно всем, кто занимался волнами, даже не зная квантовой механики, а именно: нельзя однозначно определить длину волны для короткого цуга волн. У такого цуга нет определенной длины волн; в волновом числе имеется неопределенность, связанная с конечной длиной цуга, а значит, и неопределенность в импульсе.

§ 2. Измерение положения и импульса

Чтобы понять, почему в квантовой механике появляется неопределенность в положении и (или) в импульсе, рассмотрим два примера. Мы уже видели раньше, что если бы этого не было, если бы можно было параллельно измерять и местонахождение, и импульс какого-то тела, то возник бы парадокс. К счастью, парадокса не возникает, а то обстоятельство, что неопределенность естественным образом вытекает из волновой картины, свидетельствует, что все здесь взаимосвязано.

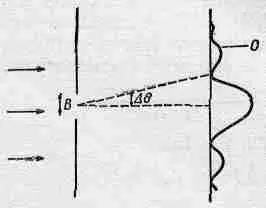

Вот первый пример, показывающий связь импульса и координаты в условиях, которые легко себе представить. Пусть сквозь единственную щель в экране проникают частицы, пришедшие издалека и обладающие определенной энергией. Движутся все они горизонтально (фиг. 38.2). Сосредоточим наше внимание на вертикальной составляющей импульса. У каждой из этих частиц имеется (в обычном классическом смысле) горизонтальная составляющая импульса определенной величины р 0 . Вертикальная составляющая импульса р y (до того, как частица пройдет сквозь прорезь) также в классическом смысле хорошо известна: частицы не движутся ни вверх, ни вниз, потому что их источник очень удален, значит, вертикальная составляющая импульса частицы в точности равна нулю. А теперь предположим, что ширина щели равна В.

Читать дальше