запоминались.

Кроме гиппокампа, в формировании и организации следов памяти участвует, по-видимому,

медиальная височная область мозга.

Л.Сквайр высказал предположение о том., что височная область мозга не является хранилищем

информации, находящейся в долговременной памяти, но участвует в реорганизации нервных

структур и в установлении связи с местами хранения такой информации, прежде всего с корой

головного мозга. Такая реорганизация может быть связана с физической перестройкой нервных

процессов.

Таламическая область, как предполагают, нужна для первоначального кодирования некоторых

видов информации, получаемой через органы чувств. Что касается коры головного мозга, то есть

данные о ее связи с долговременной памятью.

Кроме ощущений, внимания, восприятия и памяти, большой интерес к себе традиционно

вызывают исследования физиологических механизмов потребностных состояний. Этот интерес

66

связан также с тем, что в мотивационных процессах участвует не только ц.н.с, но организм в

целом. Что же касается мозговых структур, то, вероятно, нельзя назвать ни одной из них, которая

не имела бы прямого или косвенного отношения к удовлетворению потребностей. Но более всего

с ними, по-видимому, связаны таламус, через который проходят почти все нервные пути, идущие

в к.г.м. и обратно, подкорка, древняя, старая и новая кора.

Считается, что физиологически потребность представляет собой состояние отклонения от нормы

во внутренних тканях и органах, которое субъективно выражается в форме ощущений и эмоций.

Выделить и назвать какую-либо одну или несколько мозговых структур как общую основу

мотивации и эмоций практически невозможно.

Однако в психологии различают элементарные эмоции и высшие чувства, причем первые

считаются в основном врожденными, а вторые — приобретенными в результате научения.

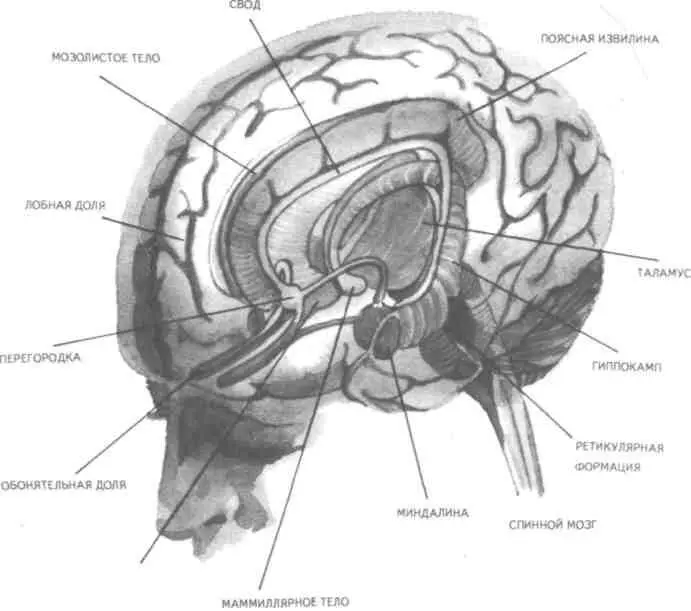

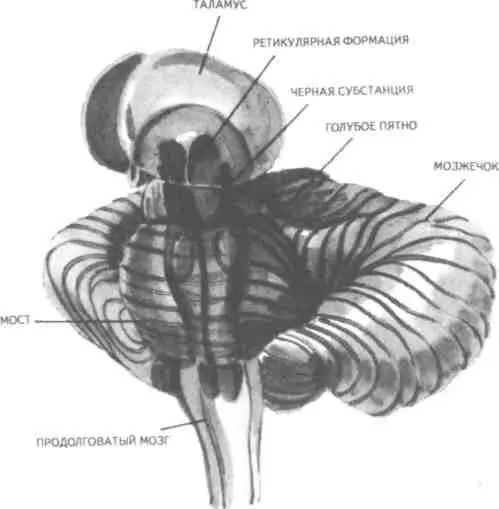

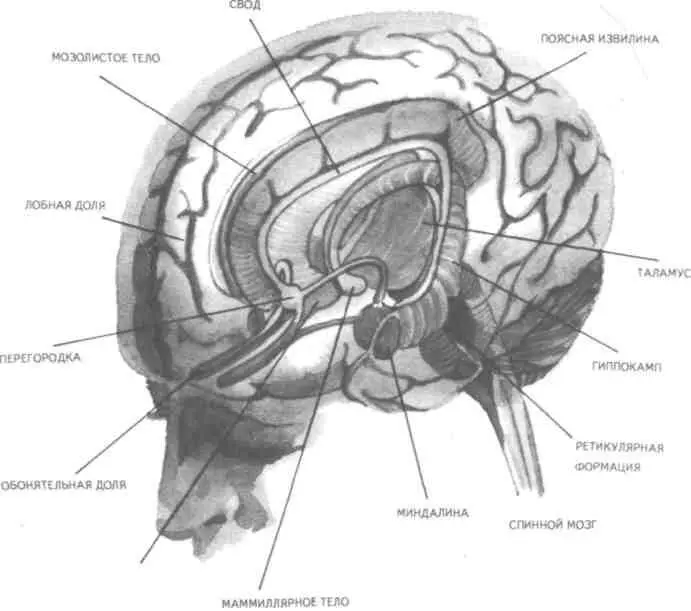

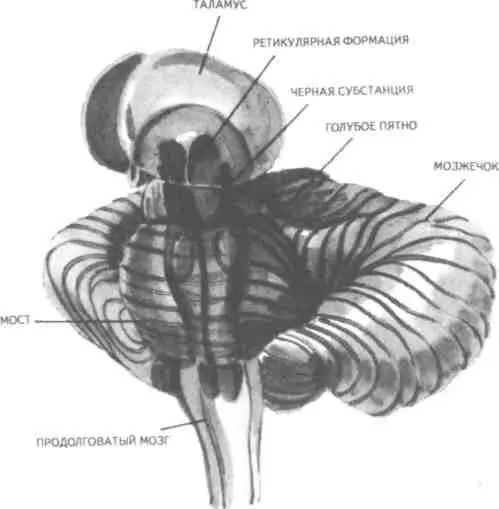

Анатомо-фи-зиологической основой низших или простейших эмоций являются лимбические

структуры ц.н.с, а также процессы, происходящие в таламусе и гипоталамусе (рис. 24, 25).

Нервным субстратом высших чувств человека скорее всего является к.г.м.

Широкую известность в психологии получила теория, объясняющая функционирование и

происхождение эмоций их тесной связью с органическими процессами. Такую теорию почти в

одно и то же время предложили американский психолог У.Джемс и датский ученый КЛанге. В

историю науки она вошла под двойным названием как теория Джемса—Ланге.

Согласно этой теории первопричинами возникновения эмоциональных состояний являются

изменения физиологического характера, происходящие в организме. Возникнув под влиянием

внешних или внутренних стимулов, они затем отражаются в голове человека через систему

обратных нервных связей и порождают ощущение определенного эмоционального тона. Сначала,

согласно теории Джемса—Ланге, должны произойти соответствующие органические изменения в

ответ на воздействия стимулов, и только затем как их субъективно отраженное следствие

возникает эмоция.

Разница, которая обнаружилась во взглядах У.Джемса и КЛанге, была небольшой. Джемс полагал,

что телесные изменения непосредственно следуют за восприятием возбуждающих стимулов, а

эмоция есть не что иное, как наше ощущение уже произошедших перемен. КЛанге же считал, что

сенсорные сти-

з*

67

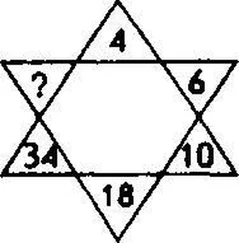

Рис. 24. Важнейшие части мозга, образующие лимбическую систему. Можно видеть, что они

располагаются вдоль краев больших полушарий, как бы «окаймляют» их

мулы возникают непосредственно в рецепторах кровеносных сосудов, что эти сосуды в первую

очередь реагируют на внешние воздействия, а эмоции появляются затем как отражение

произошедших в них изменений.

Суть концепции Джемса—Ланге с последовательностью постулируемых ею событий, приводящих

к возникновению эмоций, схематически представлена на рис. 26.

Концепция происхождения эмоций, предложенная Джемсом и Ланге, наряду с одобрением

встретила ряд возражений. Наиболее серьезные замечания в ее адрес были высказаны У.Кен-

ноном, который одним из первых обратил внимание на то обстоятельство, что телесные реакции,

возникающие при различных

68

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу