1.1. Влияние демографических изменений на социальное развитие

Когда изменения в режиме воспроизводства населения происходят быстро, они оказывают влияние на возрастную структуру населения. Большинство развитых стран, и Россия не исключение, в настоящее время переживают ее изменения. Многочисленная когорта послевоенного бэби-бум а стареет и начинает выходить с рынка труда. Поколения, приходящие им на смену, не восполняют численность родительских поколений. Вот уже полвека рождаемость в развитых странах находится на уровне не выше простого воспроизводства населения, а порой и значительно ниже. Сжатию численности занятых на рынке труда препятствует сдвиг границ трудоспособности, рост продолжительности здоровой жизни позволяет оставаться все дольше в составе рабочей силы. Многие развитые страны стоят перед необходимостью реформировать сложившиеся режимы благосостояния в связи с тем, что рост доли пожилых не позволит поддерживать прежний уровень расходов на их поддержку. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (2012 г.), в Европе доля лиц старше 65 лет возрастет с 14 % в 2010 г. до 25 % к 2050 г. Это означает, что она станет равной доле населения наиболее активных трудоспособных возрастов.

К необходимости нового перераспределения ресурсов между поколениями ведет не только изменение демографической структуры общества, но и сдвиги в календаре демографических событий в жизни индивидов, в их постепенном смещении к старшим возрастам. Молодые поколения дольше учатся по сравнению со своими родителями, они позже находят стабильную работу и еще позже обзаводятся семьей. На их жизненном пути стало возможным выделить новый отрезок взросления между юностью и зрелостью (в терминологии Д. Арнетта «emerging adulthood» [Arnett, 2000]). В это время молодые люди занимаются «поисками себя», не принимая ключевых жизненных решений и, как правило, продолжая находиться на иждивении родителей или государства (получая, например, стипендии).

Как было отмечено ранее, наиболее ярко тренд откладывания взросления проявляет себя в рождаемости. Одна из сопутствующих угроз заключается в нарушении традиционных потоков индивидуальных трансфертов между поколениями. Женщины, откладывающие деторождение, в дальнейшем сталкиваются с тем, что материальные и нематериальные трансферты со стороны родителей (своих или партнера) иссякают раньше, чем вырастают их дети. В тех странах, где продолжительность здоровой жизни растет медленно, а государственная поддержка пожилых находится на низком уровне, ситуация еще жестче. Так называемый «период сэндвича» в жизни женщины, т. е. период параллельной заботы о постаревших родителях и о маленьких детях, проходит очень напряженно.

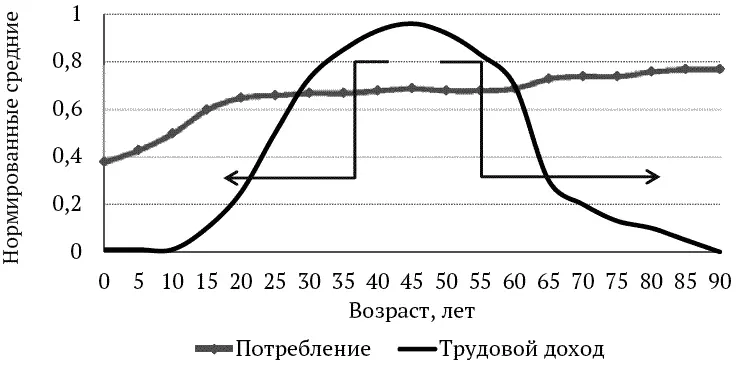

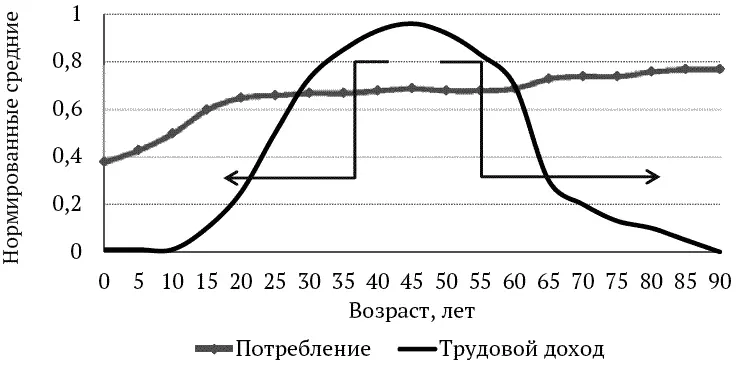

Современное общество предполагает как минимум два периода экономической зависимости в жизни человека – в ее начале и в ее конце. Демографические изменения последних десятилетий приводят в итоге к удлинению обоих. Если в течение детства и старости индивид потребляет больше, чем производит, то в трудоспособном возрасте он производит больше, чем потребляет (рис. 2). Конкретные возрастные профили и точки пересечения кривых потребления и дохода различаются в разных странах (см. более подробно проект NTA: http://www.ntaccounts.org/web/nta/show). Прежде всего они зависят от возрастов входа и выхода с рынка труда, а также от длительности принятых перерывов в трудовой деятельности (в частности, отпусков по уходу за ребенком). То, каким образом восполняется дефицит в младших и старших возрастах, зависит от институциональной среды и от того, трансферты какой формы преобладают в государстве (государственные или частные).

Рис. 2. Схема подушевого потребления и трудового дохода в зависимости от возраста

Перечисленные выше тенденции – изменение возрастной структуры в сторону увеличения доли пожилых, постарение календаря демографических событий – приводят к уменьшению так называемого коэффициента поддержки (отношение производителей к потребителям). Он может измеряться по-разному, чаще прочего он представляет собой отношение числа лиц в возрасте 15–64 лет ко всему населению. В более продвинутом виде он требует измерения участия в рабочей силе по возрастам с учетом рабочего времени, безработицы и продуктивности труда, а также возрастных показателей потребления.

Читать дальше