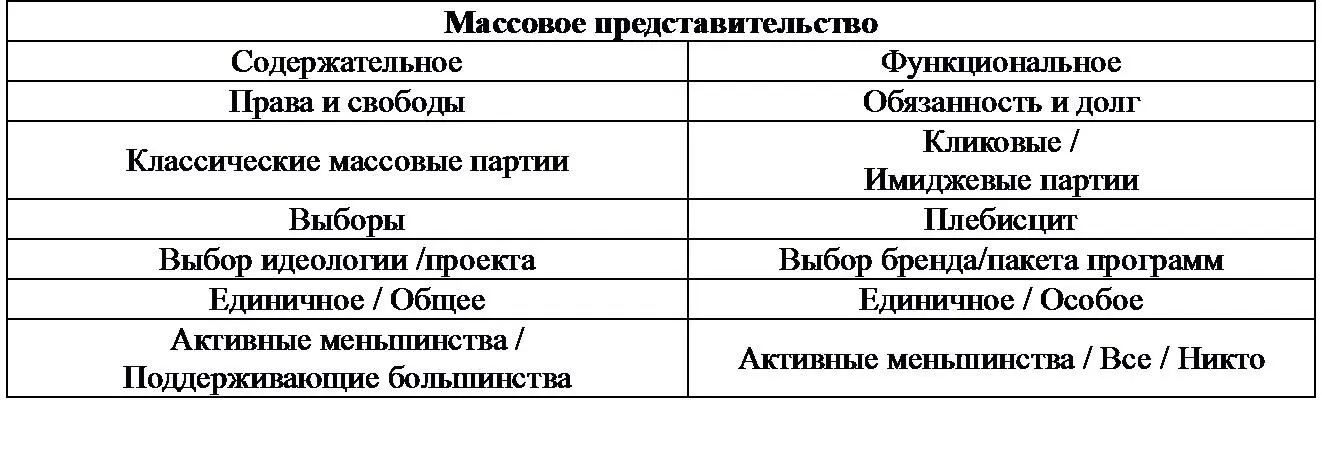

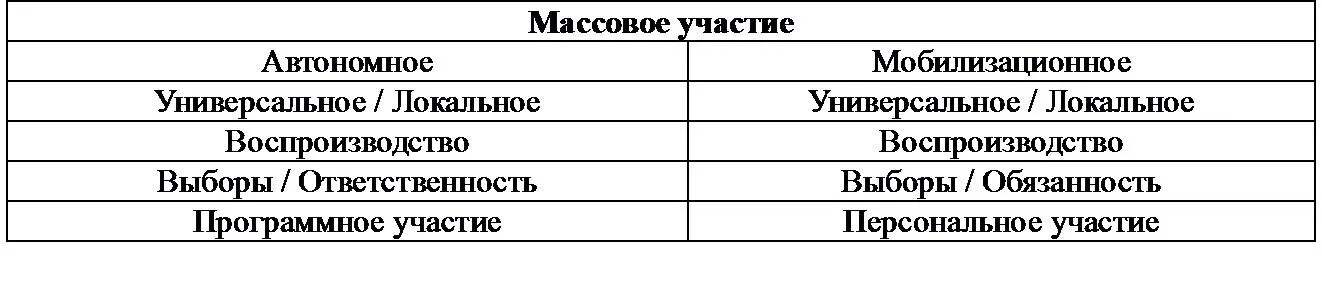

«Классическая» массовая политика в условиях структурированного общества означает конституирование политического, институтов представительства, политического участия и политического действия и потому императивна политической демократии. Для нее эффективна стратегия «empowerment» («эмпауэрмент»), которая начала формироваться в конце 1960‐х годов в русле массовых студенческих волнений и новых социальных движений [Alexander, Welze, 2011]. Обоснование и содержательное наполнение массовой политики обусловлены тремя темами: идентичность и политическая субъектность; разнообразие и право на различие; новая парадигма власти. Они заложили основу для демократического вектора массовой политики – в сторону «умной толпы» и ее «цивилизационной компетентности» [Штомпка, 2012].

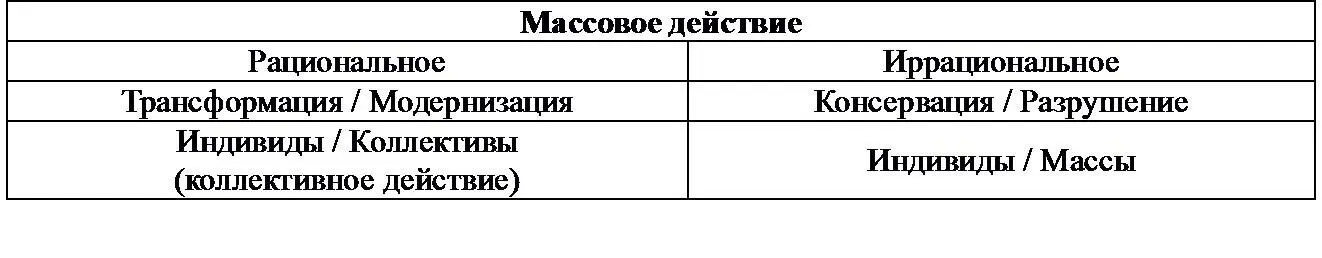

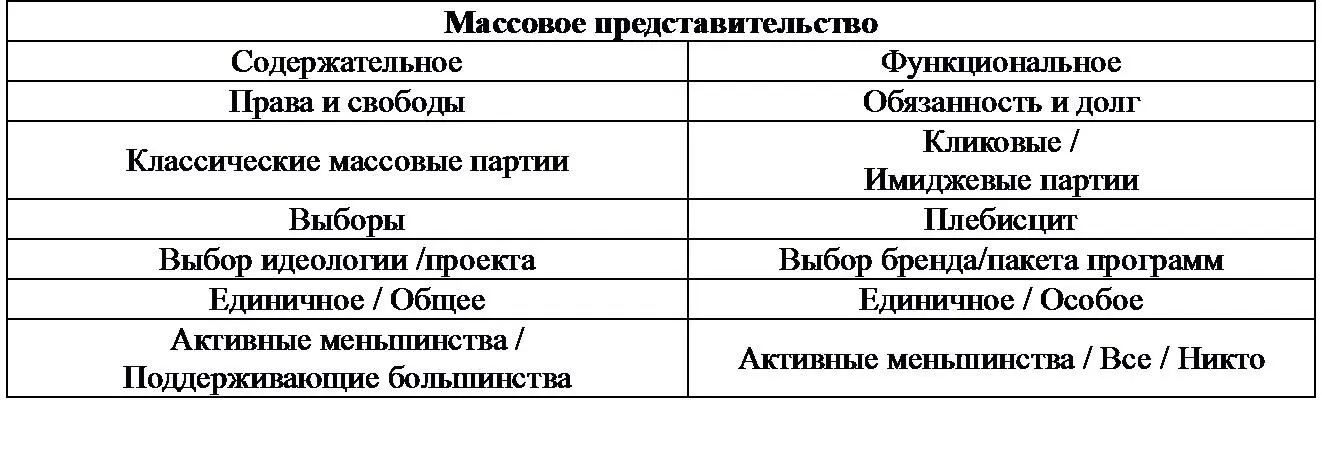

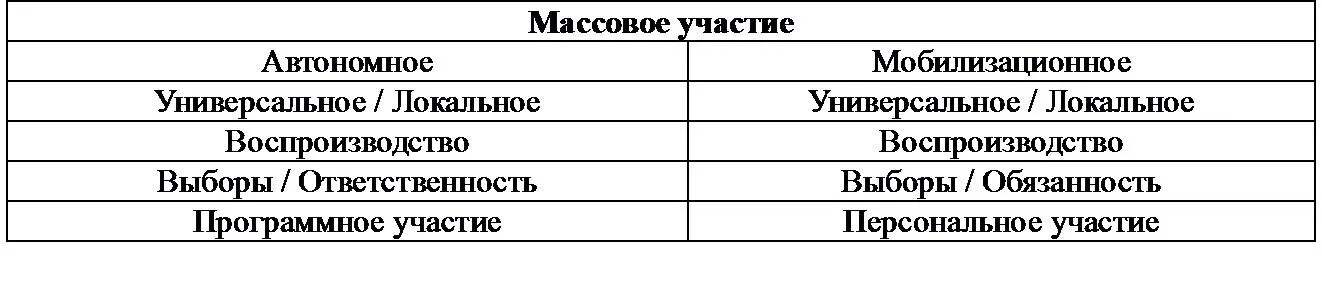

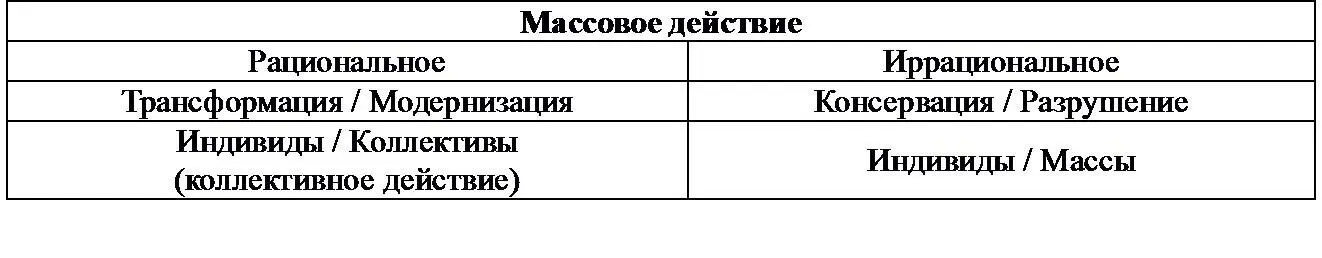

Таблица 1

Массовая политика в России: Институциональные основания мобилизации, представительства, участия и действия

«Классическая» политика масс возникает в условиях слома социальных структур, сопровождает (или инициирует) деструктивные процессы и ведет к деинституционализации, упразднению политического с возможной перспективой его восстановления в новых формах и с новым содержанием. Феномены массы и массового сознания ситуативны, они возникают как признаки и последствия кризисных процессов и проблем формирования нового порядка.

Существующий в России порядок уже не является традиционалистским, но и не стал современным [Гражданское и политическое, 2013]. Большинство населения занимает по отношению к модернизационным новшествам в лучшем случае безразличную, а в худшем – оборонительную позицию [Модернизация и политика, 2012].

Наличие не вполне социально, политически и идеологически определенного индивида создает предпосылки для его массовизации и включения в этом качестве во властные практики. Стремление власти сформировать свою опору, сдерживая процесс самоорганизации, по существу – социального и политического структурирования, создает предпосылки для политики внеклассового, надполитического популизма. Если в массовую политику индивиды вовлекаются как граждане, то политика масс обращается к «базовому» человеку; соответственно, формируется не дискурс реализации гражданских, политических и пр. прав или борьбы за них, а дискурс потребностей выживания, не допускающий формулирование различных политических платформ.

Проблема модернизации становится проблемой структуры и ответственности власти – станет ли запрос на изменения и инновации массовым, в значительной мере зависит от возможностей открытого и равноправного диалога власти и общества.

Пока «политическое» в российском контексте представляет собой не публичное пространство диалога и институционализированного конфликта по поводу устройства и развития общества, а «место» действия власти, по отношению к которой происходит идентификация «своих» и «чужих» [Гражданское и политическое, 2013]. Отсутствие основ для политических размежеваний и реальной политической борьбы упраздняет ключевое для демократии различение «большинств» и «меньшинств», заменяемых ситуативными общностями.

Перспективы демократической трансформации политического режима в России связаны, как представляется, с вовлечением в политику большинства граждан, освоением ими демократических норм и ценностей, а также со способностью демократически ориентированных граждан и их объединений к политическому действию.

Исследовательская проблема – выяснение причин и следствий, институциональных характеристик тех явлений российской политики, которые ведут или к политике масс, или к формированию массовой политики.

Разведение понятий «массовая политика» и «политика масс» не стоит считать терминологической «игрой». Мы полагаем, что оно позволяет по-новому взглянуть не только на новые формы, которые может принимать в современных условиях политическая активность, но и на содержательную сторону этой активности, т.е. рассматривать массовое участие и действие как ключевой элемент политического процесса. Содержание и направленность активности масс фактически определяют и структурные, и качественные характеристики политического пространства. «Классический» анализ политического участия, в котором презюмируется «рационально действующий» индивид, противопоставленный «иррациональному» индивиду – фрагменту толпы, мало дает для понимания того, каким образом абстрактные конструкты (такие, например, как «демократия» или «государство») воплощаются в реальные практики; это понимание требует рассмотрения массовой политической активности. Отделяя политику масс от массовой политики, мы уже не можем отмести всю активность масс как потенциально опасную, но должны анализировать ее различные формы с точки зрения их нормативно-ценностных оснований, целей и последствий.

Читать дальше