1 ...7 8 9 11 12 13 ...49 Так и в «кухонном споре»: задача Хрущева – именно срезать собеседника, выиграть любой ценой, но никоим образом не услышать собеседника, не принять даже частички чужой правоты. Никакой диалог в таком стиле невозможен, никакой компромисс в этой ситуации выработан быть не может. Собеседники не просто пользуются разными регистрами и могут при необходимости дать перевод с одного на другой – собеседники вообще не владеют регистрами друг друга: цели диалога, правила дискуссии у них прямо противоположные.

* * *

Тут необходима одна оговорка. «Официальный вариант» упомянутой выше стилистики «кухонного спора» называется по-французски langue de bois [Seriot 1985], по-немецки LTI (Lingua Tertii Imperii) – см.: [Клемперер 1998], по-английски newspeak (термин придуман Джорджем Оруэллом [Orwell 1949]; см. также: [Thom 1989; Young 1991]) – и лежит в основе любой тоталитарной системы [Левин 1994]. Он ни в коем случае не является специфически «русской болезнью», то есть характерной модальностью именно русского (советского) языка.

Один короткий пример. В романе «Возвращение» Бернхард Шлинк описывает, как герой – немецкоязычный швейцарец – присутствует на заседании кафедры в Восточном Берлине; действие происходит в 1989 году, вскоре после падения Берлинской стены:

И тут встал и заговорил какой-то человек, которого я не знал. Сначала я слушал его с безразличием, потом с восхищением. Он говорил, но говорил ни о чем. Его речь была структурирована, фразы были хорошо построены от начала до конца и удачно связывались друг с другом, цитаты из Маркса и Ленина были вполне уместны, и все, что он вспоминал и над чем предлагал подумать, звучало так, словно имело глубокое содержание. Однако он не выдвинул ни одного тезиса, не сформулировал ни одной мысли, ни за, ни против. В своей речи он не высказал ни одного утверждения или суждения, за которое можно было бы уцепиться, из-за которого он мог бы попасть под огонь критики и которое вынудило бы его затем выступить с самокритикой. Это была та разновидность речи, которая, подчиняясь своим специфическим законам, часто выступала в неумелой, дилетантской форме, здесь же она была поднята на уровень искусства. Но искусства какого-то абсурдистского. Если оно исчезнет вместе с миром, который его породил, я по нему не заплачу. Хотя мне было грустно думать, что искусство может так вот запросто исчезнуть [Шлинк 2010: 73].

Тем, кто жил в советскую эпоху – не важно, в какой из стран советского блока, – подобные ситуации хорошо знакомы по собственному опыту.

* * *

Как я постарался показать, оба известных в СССР варианта дискурса типа Argument оказываются непригодными для реального диалога, для выработки совместной позиции, для поисков компромисса. В официальном варианте все предрешено заранее, модель коммуникации вообще не настроена на обмен мнениями; в приватном варианте участники не ставят своей целью достижение общей позиции: «хорошо поговорили» – это когда каждый остался при своем мнении.

Это и есть, на мой взгляд, то наследство, с которым в конце 1980-х годов мы в России пришли к ситуации, когда вырабатывать общие позиции, слушать аргументы собеседника, учитывать разные интересы и находить компромиссное решение вдруг оказалось жизненно необходимо.

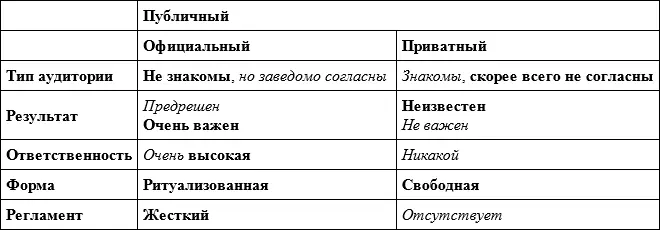

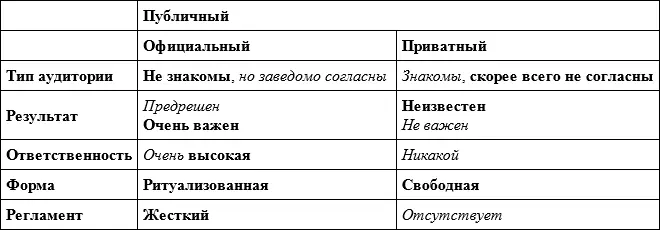

В конце 1980-х годов перед российским обществом встали совершенно новые задачи: потребовалось обсуждать сложные политические, идеологические, экономические проблемы в незнакомой аудитории, в которой заведомо существовали разные взгляды; при этом результат обсуждения не был заранее известен, но был очень важен : ради него, собственно, такие обсуждения и проводились. Потребовалось быстро научиться регламентировать ход дискуссии, ограничивать время и стилистику выступления, вводить выступающих в рамки регламента. Потребовались председатель собрания, секретарь и протокол – все то, что в сознании людей ассоциировалось исключительно с официальным дискурсом. Потребовалось, иными словами, то, что можно назвать публичным дискурсом . Этот вариант должен был объединять ряд признаков обоих описанных выше, официального и приватного вариантов. См. таблицу 2: она построена на базе таблицы 1, релевантные для публичного дискурса конца 1980-х – начала 1990-х годов параметры выделены полужирным шрифтом, нерелевантные – курсивом.

Таблица 2. Публичный дискурс

Публичный дискурс, как можно видеть по указанным признакам, представляет собой своего рода гибрид между официальным и приватным: владеющие им должны уметь говорить перед незнакомой и не обязательно дружественной аудиторией, результат обсуждения важен и неизвестен, ответственность за результат высокая , форма требуется не столь ритуализованная, как в официальном, но и не столь свободная, как в приватном, и регламент должен быть достаточно жесткий .

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу