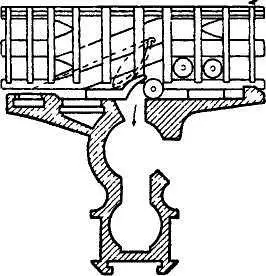

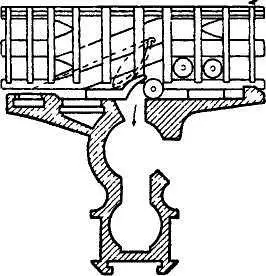

Схема работы системы питания пулемета «Льюис»

Охлаждение выполнено по сифонной схеме. На ствол надевался алюминиевый радиатор с высокими продольными ребрами, укрытый цилиндрическим кожухом. Спереди кожух сужался и выходил за дульный срез ствола. При выстреле пороховые газы образовывали разрежение в дульной части, в результате воздух с казенной части интенсивно продувался через радиатор.

Прицел — складной рамочный, с диоптрическим целиком и установочным винтом. Треугольная мушка монтировалась на соединительном кольце кожуха. Сошка к пулемету была принята жесткая треугольная с вилкой и соединительной тягой с хомутом, на кожух могла крепиться вилкой вперед или назад; в первом случае повышалась устойчивость, во втором — сектор обстрела, да и места на бруствере окопа требовалось меньше. «Льюис» допускал стрельбу в движении с использованием ремня, но только от бедра, так что «прицельностью» такая стрельба не отличалась. Прицельную стрельбу ручные пулеметы Первой мировой войны допускали только с упора. Треножный станок к пулемету

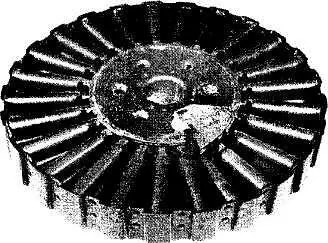

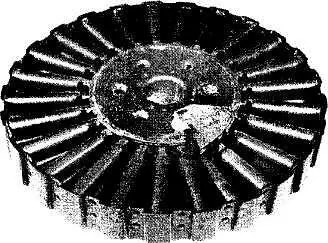

Снаряженный магазин (диск) пулемета «Льюис»

«Льюис» имел одну заднюю и две передние ноги с башмаками и сошниками. В Россию такой станок поставлялся в незначительном количестве.

«Льюис» был тяжеловат — почти половина от массы станкового «Виккерс», но из всех ручных пулеметов Первой мировой войны оказался самым «долгослужащим».

В Великобритании уже через месяц после сухопутной Мк 1, в ноябре 1915 г. была принята авиационная модификация «Льюис» Мк 2. Она отличалась второй рукояткой управления на месте приклада, кольцевым прицелом, на части пулеметов укорачивали кожух и радиатор, ставили конический пламегаситель.

На вооружении русской армии состояла, кстати, еще и 37-мм автоматическая пушка МакКлена, относившаяся к «траншейной» артиллерии, среди главных задач которой была борьба с пулеметами противника.

ТТХ ручного пулемета «Льюис» модели 1915г.

Патрон —.303 «бритиш сервис» (7,71x56R)

Масса оружия без патронов и сошки — 10,63 кг

Масса магазина с 47 патронами — 1,8 кг

Длина ствола — 660 мм

Начальная скорость пули — 747 м/с

Прицельная дальность — 1820 м (2000 ярдов)

Темп стрельбы — 500–600 выстр./мин.

Боевая скорострельность — до 150 выстр./мин.

Питание — дисковый магазин на 47 патронов

Высота линии огня на сошке — 408 мм

Тип станка — треножный

Масса станка — 11 кг

Ручной пулемет (ружье-пулемет) «Шоша»

Для выработки конструкции легкого ручного пулемета во Франции создали специальную комиссию во главе с артиллерийским полковником Шоша (его фамилия Chauchat, читалась также как «Шош»), еще до войны предлагавшим свою автоматическую систему. В комиссию вошли конструктор Сутте и ответственный за производство Рибероль. За основу взяли систему венгерского конструктора Р. Фроммера — его винтовку с откатным двигателем автоматики и магазином на 20 патронов испытывали перед войной в Швейцарии. Уже в 1915 году новый пулемет поспешили принять на вооружение. Производство поставили на бывшем велосипедном заводе «Гладиатор», и оружие получило обозначение CSRG (Chauchat, Suttere, Ribeyrole & Gladiator). Подключили и другие мелкие заводы и мастерские.

Автоматика пулемета работала по схеме отдачи ствола с длинным ходом. Подвижная система заключалась в трубчатом коробе, переходившем впереди в перфорированный кожух ствола. На ствол надевался алюминиевый радиатор с поперечными ребрами. Надульник напоминал пулемет «Мадсен» и давал дополнительный импульс отката. Запирание канала ствола производилось поворотом боевой личинки затвора с двумя боевыми выступами.

После выстрела подвижная система под действием отдачи шла до крайней задней точки. Стебель затвора задерживался на боевом взводе, а ствол под действием своей пружины возвращался в переднее положение, увлекая за собой боевую личинку. Поскольку стебель оставался неподвижным, винтовые выступы хвоста личинки поворачивали ее, выводя из зацепления со ствольной коробкой. Происходило отпирание канала ствола. После расхождения ствола и затвора на соответствующее расстояние происходило отражение стреляной гильзы в окно коробки. По приходе ствола в переднее положение затвор срывался с боевого взвода и под действием своей пружины шел вперед, досылал в патронник очередной патрон, стебель поворачивал боевую личинку, ударник разбивал капсюль патрона.

Читать дальше