Лечение. Ограничение в пище углеводов, содержащих сахарозу и мальтозу, быстро приводит к улучшению состояния больного. Заболевание протекает легче, чем непереносимость лактозы, и к 4–6 годам наступает спонтанное улучшение и выздоровление.

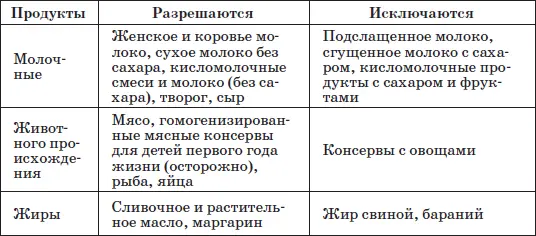

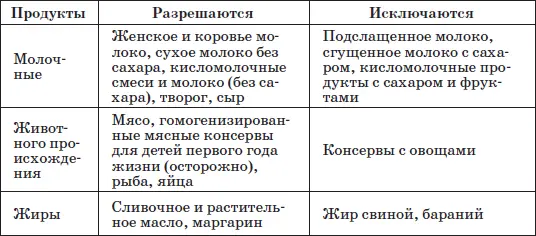

Таблица 30

Набор разрешенных и запрещенных продуктов при непереносимости лактозы

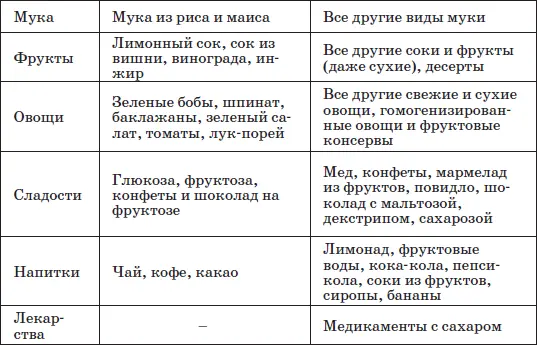

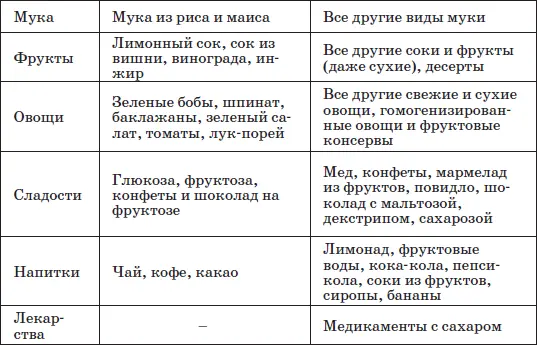

Таблица 31

Набор разрешенных и запрещенных продуктов при непереносимости сахарозы

Нарушения пигментного обмена

Пигментный обмен – совокупность процессов образования, превращения и распада в живых организмах окрашенных органических веществ сложного химического строения – пигментов. Важнейшие пигменты – порфирины, хромопротеиды, меланины, каротиноиды, флавоны и др. Такие хромопротеиды, как гемоглобин, миоглобин, каталаза, цитохромы, в качестве простетической (т. е. небелковой) группы содержат железопорфириновый комплекс (гем).

Под пигментным обменом подразумевают обычно все процессы образования, превращения и распада пигмента крови (гемоглобина), точнее его пигментной небелковой части, и главного деривата этого пигмента – желчного пигмента (билирубина).

В ряде случаев отмечается врожденная недостаточность энзимных систем, осуществляющих обмен билирубина, иногда отмечается временное торможение их под влиянием различных токсических и инфекционных факторов. Это приводит к возникновению желтухи.

Наследственные пигментные гепатозы

Наследственные пигментные гепатозы – группа заболеваний с доброкачественным течением, связанных с нарушением внутрипеченочного обмена билирубина. Гепатозы протекают без выраженных изменений структуры и функций печени, но характеризуются наличием постоянной или периодически возникающей желтухи. Наследственные гепатозы представлены синдромами Жильбера, Криглера-Найяра, Дабина-Джонсона, Ротора. При первых двух гепатозах в крови увеличивается свободный билирубин, при последних – нарушается выделение связанного билирубина в желчные протоки, и он поступает обратно в кровь.

При пигментных гепатозах строение тканей печени практически не изменяется. Отсутствуют признаки воспалительных и атрофических изменений в клетках. Для всех заболеваний характерна желтуха разной степени выраженности.

Синдром Жильбера. Понижены захват и «переработка» билирубина. Наблюдается у 2–5 % населения. Мужчины страдают чаще. Выявляется в детском или юношеском возрасте и продолжается обычно всю жизнь.

Клиника. Основные симптомы – легкая желтушность (иктеричность) склер, в то время как желтушное окрашивание кожи имеется только у отдельных больных. В некоторых случаях наблюдается частичное окрашивание ладоней, стоп, подмышечных областей, носогубного треугольника.

Желтушность склер и кожи имеет перемежающийся характер. Возникновению или усилению иктеричности способствуют нервное переутомление (например, во время экзаменационной сессии), сильное физическое напряжение (кросс, занятия со штангой), простудные заболевания, различные операции, повторная рвота, голодание, погрешности в диете, прием алкоголя и некоторых лекарств. Отмечаются тошнота, отрыжка, нарушение стула (запор или понос), метеоризм.

Диагноз. Ведущим является обнаружение повышения содержания билирубина в сыворотке крови, а также проведение пробы с голоданием: после 24-х часового голодания содержание билирубина в сыворотке крови возрастает в 2 и более раз.

Синдром Кригяера-Найяра. Полная или почти полная неспособность печени конъюгировать билирубин вследствие дефицита глюкуронилтрансферазы.

Клиника. Выделяют 2 клинических типа болезни.

I тип – заболевание передается по аутосомно-рецессивному типу. Непрямой билирубин превышает норму в 15–50 раз и может приводить к развитию билирубиновой энцефалопатии (ядерной желтухи). Прогноз неблагоприятный, больные обычно погибают в младенчестве (ребенок редко доживает до 1,5 лет).

II тип – заболевание передается по аутосомно-доминантному типу и сопровождается более слабой желтухой. Активность глюкуронилтрансферазы резко снижена, непрямой билирубин превышает норму в 5-20 раз. Желчь окрашена, в кале выявляется значительное количество уробилиногена. Уменьшение концентрации билирубина сыворотки достигается применением фенобарбитала. Больные доживают до среднего возраста (36–44 года) и более. В отдаленном периоде могут встречаться глухота, хореатетоз и другие неврологические повреждения, но в большинстве случаев клинические последствия отсутствуют.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу