Кроме того, в модели заложены маркетинговые факторы, такие как: объем реализации конкурентной группы по АТС, динамика роста конкурентной группы, доля этой группы в общем рынке территории. Даже если использовать только эти параметры, то привлекательность территории вполне можно оценить.

Например, Ваша компания только начинает работу на территории и хочет понять, стоит ли идти с конкретным брендом туда. Для модели можно смело использовать вышеперечисленные маркетинговые факторы (объем реализации конкурентной группы по АТС, динамика роста конкурентной группы, доля этой группы в общем рынке территории) и добавить в качестве бенч-маркинга конкурентный препарат, лидирующий в группе. Сочетание всех факторов с определенными весами даст понимание того, насколько привлекательна для бизнеса территория в сравнении с эталонной (например, Москвой, привлекательность которой не подвергается сомнению большинством производителей) или с той, где Ваша компания уже начала работать.

§1.3. Оценка потенциала по лечебно-профилактическим учреждениям, заболеваемости в территории и прочим параметрам

Получить многие необходимые для работы сведения можно просто-напросто из открытых источников. Последнее время Росстат сильно прибавил в скорости, например, в апреле этого года я имел данные из открытого для скачивания ресурса за полный 2016, а часть – за 2017 год. Разная полезная информация на 511 страницах в формате pdf. Для тех, кому вовсе лень искать: www.gks.ru. На сайте Минздрава РФ есть различная полезная информация, в открытом доступе – сборник за 2016 год: https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-informatsionnye-materialy/statisticheskiy-sbornik-2016-god. Отдельно по Здравоохранению: выпущен сборник «Здравоохранение в России -2017», http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/zdrav17.pdf.

На сайте органов здравоохранения в субъектах России тоже есть своя информация. Такого рода информация также находится в статусе «открытая», поэтому ею можно воспользоваться.

Что касается готовых баз данных по ЛПУ и специалистам здравоохранения: на российском рынке имеется достаточное количество провайдеров подобной информации, которые готовы снабдить фармкомпанию необходимыми данными. История здесь такая же, как и с базами данных аптек: можно купить (не очень дешево), можно собирать самостоятельно (дешевле, но хлопотнее). Самый передовой подход – покупка CRM – системы вместе с базами данных, которые провайдер сам будет верифицировать и постоянно содержать в актуальном состоянии. Например, знаменитая база данных по специалистам OneKey®.

Также в открытом доступе есть информация медицинского свойства, в крайнем случае, её всегда можно получить в местных органах здравоохранения. Если же компания решится сама собирать данные о ЛПУ и врачах, которые там работают (опираясь на официальные статистические данные о здравоохранении и заболеваемости в том или ином субъекте РФ), начинать надо с перечня лечебно-профилактических учреждений, которые есть на территории, например, амбулаторно-поликлинические учреждения, диспансеры, стационары и санатории (профилактории, курорты) и другие.

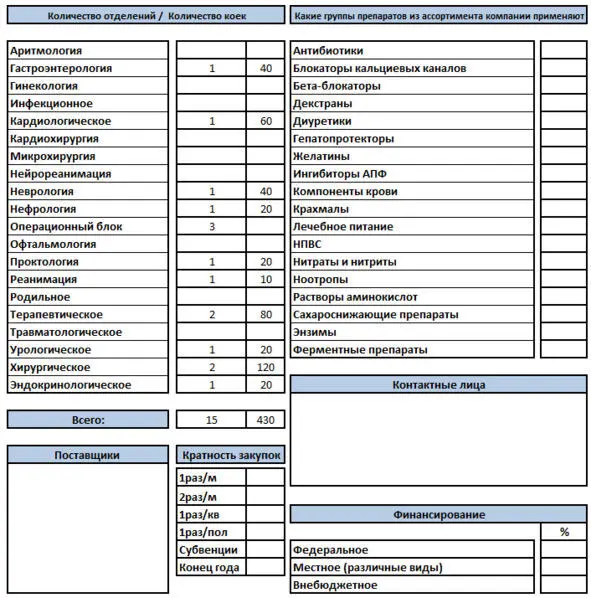

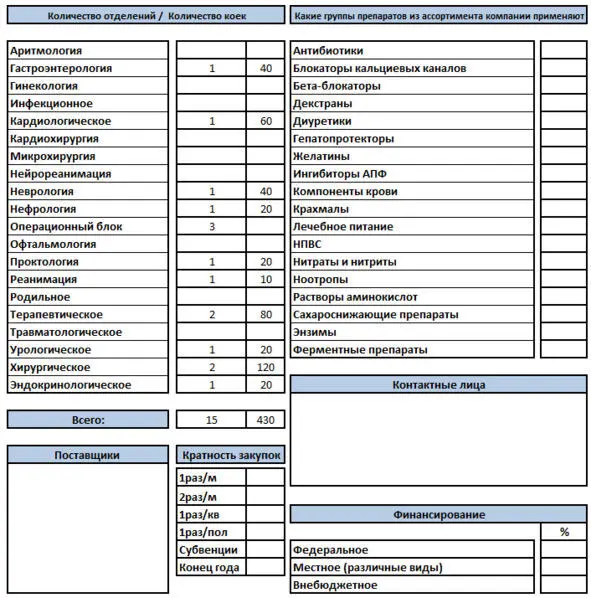

Какой набор сведений о том или ином ЛПУ может интересовать компанию? Примерные данные (как образец) умещаются в таблицу ниже:

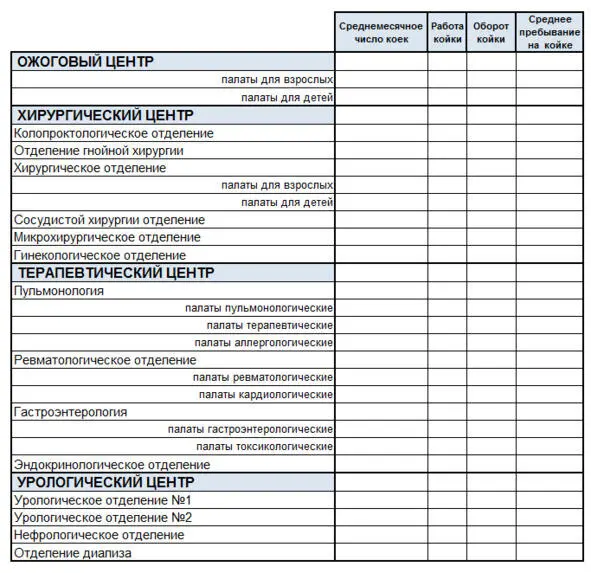

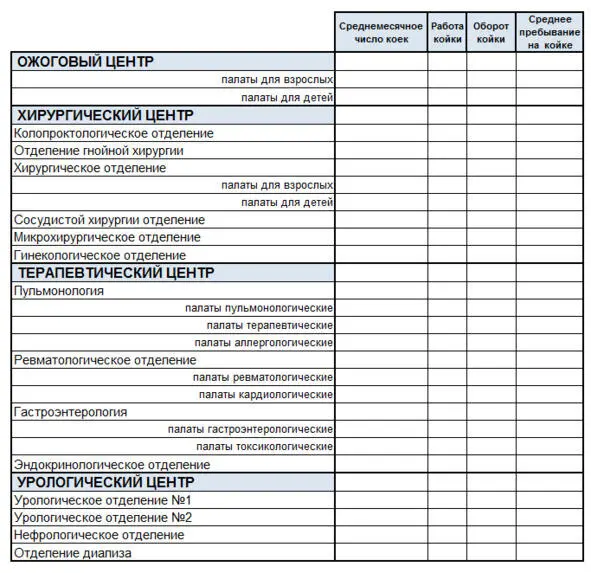

При работе с крупными стационарами имеет смысл заполнять паспорт ЛПУ (данные находятся, как правило, в открытом доступе; если чего-то нет – не страшно, главное – понять коечную мощность, оборачиваемость койки и профиль отделений):

§1.4. Покрытие территории в зависимости от региональной

структуры компании

На выбор и дальнейшее покрытие территории будет влиять и принятая в компании региональная структура. Как правило, компании пользуются одним из 5-и принципов региональной организации своих сил: по «принципу примыкающих территорий»; сегментная организация; мультифункциональная организация; организация по терапевтическому классу; по географическому принципу. Коротко остановлюсь на всех применяющихся на практике принципах.

– По «принципу примыкающих территорий».Примыкающие территории – территории, которые граничат друг с другом. Организация персонала проводится таким образом, чтобы территории представителей граничили друг с другом. Подобная форма организации позволяет ликвидировать «зазоры» и избежать «пустые» участки между зонами ответственности представителей. По моему личному опыту, здесь важно обратить внимание на следующие две вещи. Первое – географические параметры границ должны быть проверены. В противном случае, деление с помощью карты без проверки в „полях“ может привести к тому, что часть территории окажется отрезанной железной дорогой, объезд которой на машине приведет к дополнительным временным потерям. Второе – своевременное информирование представителей о том, что является границей и где она проходит. В практике был абсолютно курьезный случай, когда в центре Москвы не „покрывалась“ представителями серьёзная ведомственная поликлиника, так как она находилась ровно на границе двух территорий, при этом каждый из представителей считал, что её посещает его сосед. На беду и менеджеры были разные. Так что случайно обнаруженная поликлиника вошла в базу только через пару кварталов. В таких случаях помогает волейбольный принцип взаимодействия двух игроков, между которыми падает мяч: « отбиваю, если он у меня справа».

Читать дальше