Над Ливадией проходит граница между хребтами Кок-Кая и Магнитным, разделенными в нижней части ущельем, кем-то из туристов названным Змеиным (другое название — Родниковое). Тропа поднимается по левому его борту, затем переходит направо. Выбравшись из ущелья, экскурсанты попадают на тропу, идущую примерно посередине вдоль южного склона Магнитного хребта до самого Гяур-Баха. С тропы этой открываются чудесные виды, она удобна, обычно на ней дует приятный ветерок, но мы все же отложим ее «на потом» и будем следовать по своему морскому маршруту.

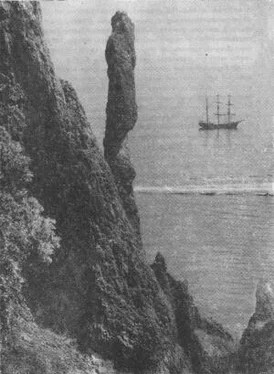

Впереди поднимается из воды вертикальный камень, напоминающий палицу богатыря: основание его, подточенное водой, значительно тоньше, чем верхняя часть. Пройдет какое-то время, и «палица», не выдержав натиска прибоя, обрушится в море, как рухнула туда скала Орел, прежде поднимавшаяся где-то в этих местах (она была воспроизведена на одной из дореволюционных открыток). А дальше в море выступает скалистый Тупой мыс, до которого от Ливадии приходится идти уже без тропы, — перепрыгивая с камня на камень, по скальным обломкам и гравию.

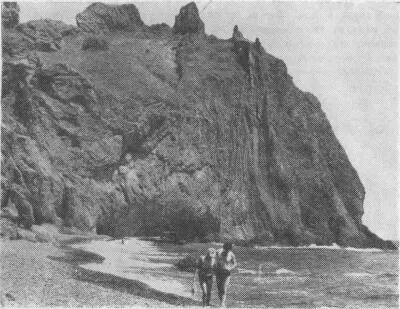

Сердоликовая бухта

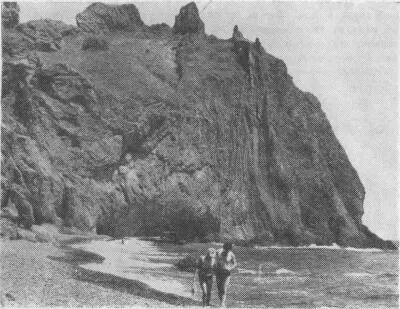

Здесь даже те, кто до сих пор воздерживался от соблазна влезть в воду, вынуждены будут искупаться: обходить мыс приходится по воде. Правда, существует так называемая «Трусливая тропинка», лепящаяся по карнизу над Тупым мысом, но она ненадежна, и подвергать себя риску не следует. Подводная же тропа идет на глубине в среднем около полуметра, но фотоаппарат и продукты следует все -таки поместить в полиэтиленовый мешочек: камни скользкие, и нет никакой гарантии, что, сделав неверный шаг, вы не окунетесь до пояса или глубже. Кеды лучше оставить на ногах, тем более, что вскоре все равно приходится выбираться на скалу и дальше огибать мыс по ее выступам. Но вот кончаются последние метры этого пути, и мы ступаем на галечный пляж средней Сердоликовой бухты.

Возможно, здесь стоит добавить еще несколько слов к уже сказанному об этом полудрагоценном камне. Сердолик, или карнеол, — разновидность халцедона, окрашенная в оранжевый, желто-красный или красный цвет (буро-красный сердолик называют сардером). Известен этот камень с очень давних времен: в Индии он использовался как украшение за три тысячи лет до нашей эры. Под именем «одем» сердолик упоминается в Библии; о нем писали грек Феофраст (371—286 гг. до н. э.) и римлянин Плиний (23—79 гг. н. э.) В средние века наряду с драгоценными камнями сердолик служил предметом торговли Востока с Западом, причем был наиболее обыденным и дешевым камнем. Из него делали, главным образом, печати, а также бусы, вставки для перстней; из крупных его кусков вытачивали чаши, кубки, подсвечники. Особенно ценился сердолик в Византии и средневековом Иране; копи же его, по упоминанию средневекового ученого-энциклопедиста аль-Бируни, находились в Йемене и Индии.

В настоящее время сердолик также идет на украшения, но ему найдено и более серьезное применение: устойчивость сердолика против истирания используется в точном приборостроении. Из красноватого камня делают опорные призмы точных аналитических весов, подпятники для компасных стрелок и осей различных счетчиков. В народной медицине бусы из сердолика, наряду с янтарными, считаются средством против болезней щитовидной железы. Наконец, сердолик, причем именно карадагский, — источник вдохновения для поэтов и прозаиков (существует даже роман «Камень сердолик»).

Однако найти в настоящее время сердолик на Кара-Даге очень непросто, да и сбор его запрещается действующим здесь заповедным режимом. Поэтому, не теряя времени зря, направимся в следующую, южную Сердоликовую бухту. Пробраться туда можно и по суше: поднявшись на перешеек Плойчатого мыса, попадем в ущелье Гяур-Бах, откуда прежде не слишком сложно было спуститься в бухту по так называемой «Трубе»: почти отвесному, метров четырех глубиной, колодцу, в стенку которого можно было упираться при спуске спиной. Однако с осени 1973 года «Труба» разрушена, и теперь спуск из Гяур-Баха в Сердоликовую доступен только скалолазам. К счастью, есть еще один путь — в обход Плойчатого мыса, прямо по воде. Снова кеды осторожно ощупывают скользкую подводную тропу, затем взбираются на уступы вертикально поставленных слоев-плоек, давших мысу его название. А уже перед самым пляжем Сердоликовой вновь приходится «искупаться»: здесь довольно глубоко, выше пояса.

Читать дальше