Первой же массовой плавающей боевой машиной Красной Армии стал танк Т-37. Разработка и изготовление его опытного образца осуществлялись в ОКМО. Постановлением СТО СССР от 11 августа 1933 года Т-37 был принят на вооружение, однако серийно не производился.

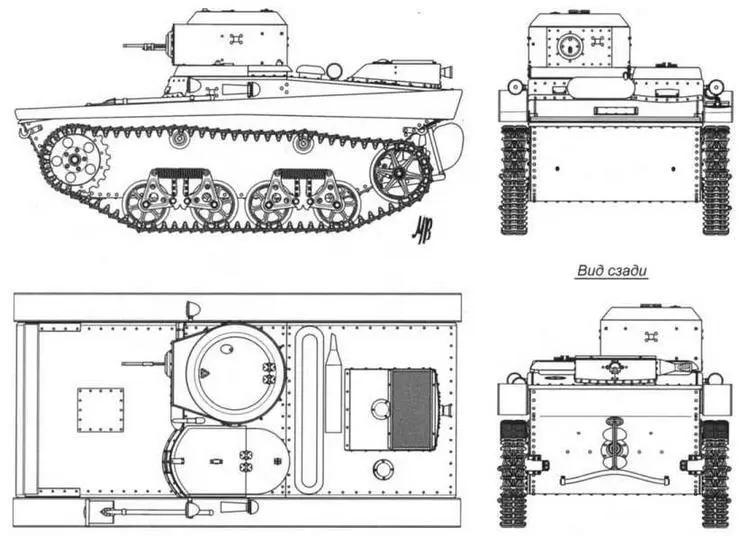

Документацию на него и сам опытный образец передали на московский завод № 37. В результате глубокой модернизации этого проекта, с учетом опыта, накопленного при постройке и испытании танков Т-41, под руководством Н.Н.Козырева был создан легкий плавающий танк Т-37А. Последний сохранил компоновочную схему корпуса Т-37: переднее расположение трансмиссионного отделения, среднее — отделения управления, совмещенного с боевым (механик-водитель находился слева, а командир — справа), и кормовое — моторного.

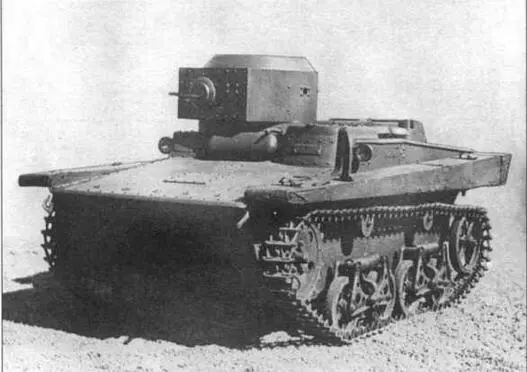

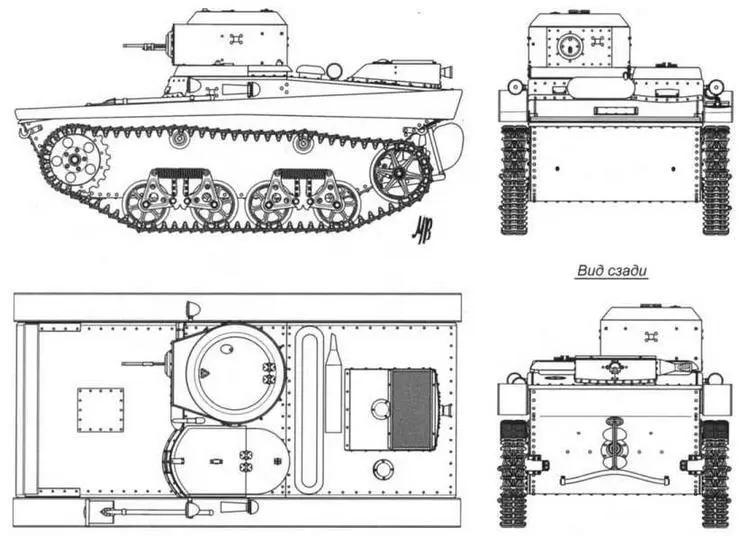

Корпус Т-37А имел клепано-сварную конструкцию и собирался на каркасе из уголков. Толщина броневых листов составляла 4,6 и 8 мм. На крыше подбашенной коробки на шариковой опоре устанавливалась башня цилиндрической формы, смещенная к правому борту. Ее поворот осуществлялся вручную, с помощью приваренных изнутри рукояток. Следует отметить, что серийные машины имели два варианта корпусов и башен. Дело в том, что завод № 37 производил лишь сборку танков, а корпуса и башни поступали с Подольского машиностроительного и Ижорского заводов.

Вооружение состояло из 7,62-мм пулемета ДТ (боекомплект 2142 патрона в 34 магазинах), смонтированного в шаровой установке в лобовом листе башни. Без поворота последней его можно было наводить по горизонту до 30° на сторону, а по вертикали от — 20° до +30°. Для наблюдения за местностью в корпусе и башне служили смотровые щели.

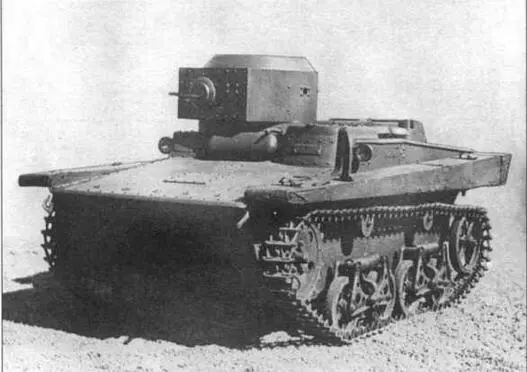

Вверху: плавающий танк Т-37 А раннего выпуска (без поплавков). Внизу: радиотанк Т-37ТУ. Машина позднего выпуска (с поплавками) экспонируется в шведском танковом музее в Аксвелле. Элементы крепления поручневой антенны, как и ca.ua антенна, не сохранились

Автомобильный карбюраторный 4-цилиндровый двигатель ГАЗ-АА мощностью 40 л.с. при 2200 об/мин располагался продольно, ближе к левому борту машины, маховиком вперед. Он позволял танку развивать скорость 38 км/ч. Запас хода достигал 185 км. Управление танком было дублированным.

Трансмиссия состояла из однодискового главного фрикциона сухого трения (попросту говоря, автомобильного сцепления), 4-скоростной коробки передач, карданного вала, главной передачи, конического дифференциала с колодочными тормозами (механизмы поворота) и привода водоходного движителя. Последний включал в себя храповую муфту, соединявшую носок коленчатого вала двигателя с валом гребного винта, и механизм реверсирования (поворота лопастей).

Движение на плаву обеспечивал двухлопастный гребной винт. Поворот на плаву осуществлялся с помощью руля, установленного в потоке винта. Для откачки воды на днище корпуса предусматривался специальный насос. Скорость на плаву — 6 км/ч. Для увеличения водоизмещения к надгусеничным полкам слева и справа крепились поплавки, заполненные пробкой.

Т-37А

Танковая колонна на площади Урицкого в Ленинграде перед парадом. 7 ноября 1936 года. На переднем плане — танки Т-37А и Т-37ТУ с корпусами и башнями выпуска разных заводов

Подвеска танка — блокированная, пружинная, на каждом борту имелось по две двухкатковых тележки. Мелкозвенчатая гусеничная цепь изготавливалась из ковкого чугуна. Боевая масса танка составляла 3,2 т (у Т-37 — 2,9 т). Экипаж — два человека.

Танк находился в серийном производстве с 1933 по 1936 год. За это время завод № 37 выпустил 1909 линейных танков, 643 радиотанка Т-37ТУ с радиостанцией 71-ТК-1, оборудованных поручневой антенной, и 75 химических машин БХМ-4. Следует отметить, что в документах и военной литературе тех лет танки Т-37А обычно обозначались просто Т-37.

В рамках развития конструкции этой машины были изготовлены опытные образцы танков Т-37Б и Т-37В, а также опытный экземпляр самоходки СУ-37 с 45-мм пушкой.

От базового танка для САУ были заимствованы агрегаты ходовой части и моторно-трансмиссионная установка (за исключением привода водоходного движителя). В передней части корпуса самоходки установили 45-мм танковую пушку 20К со штатным телескопическим прицелом. Слева от нее, в шаровой установке размещался пулемет ДТ, справа — место механика-водителя. Боекомплект пушки состоял из 81 выстрела, пулемета — из 1071 патрона. Экипаж включал двух человек. Привлечение механика-водителя для обслуживания орудия (он выполнял функции заряжающего) вынуждало вести огонь только с места.

Читать дальше

![Владимир Поселягин - Командир Красной Армии - Командир Красной Армии. Офицер Красной Армии [сборник litres]](/books/430810/vladimir-poselyagin-komandir-krasnoj-armii-komandi-thumb.webp)