Как отмечал в своих мемуарах Эдвард Теллер, обоснование и выбор конкретной конструкции «Mike» были сделаны, в основном, в течение нескольких месяцев летом и осенью 1951 г. молодым специалистом из Лос-Аламоса Диком Гарвином (Dick Garwin) на основе анализа численных расчетов, выполненных на ЭВМ группой математиков из Лос-Аламоса.

Одновременно с этим велась подготовка к испытанию, в котором по существу проверялась конфигурация Фукса—фон Неймана. 9 мая 1951 г. было успешно проведено испытание «George» /4/. Мощность взрыва составила 225 кг Т.Э. «Самый большой из проведенных к этому времени делительных взрывов обеспечил зажигание маленького термоядерного пламени — первого из когда-либо вспыхнувших на Земле». Испытание подтвердило теоретические представления о возможности горения DT-смеси, часть которой находилась вне делящегося материала первичной атомной бомбы. Явившись одним из основных истоков открытия конфигурации Теллера—Улама, опыт «George» свою главную роль сыграл еще до осуществления (в Приложении 1 настоящей книги приведена более подробная информация об этом уникальном эксперименте).

О росте внимания к созданию термоядерных зарядов говорит то, что в июне 1951 г. в Принстоне состоялась конференция по проблемам сверхбомбы, которая признала необходимость производства дейтерида лития-6.

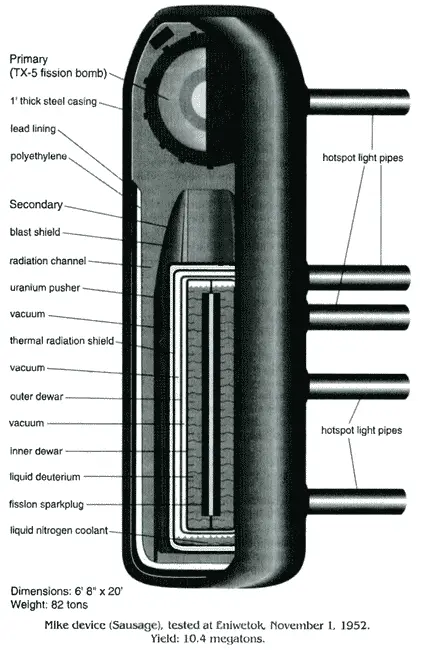

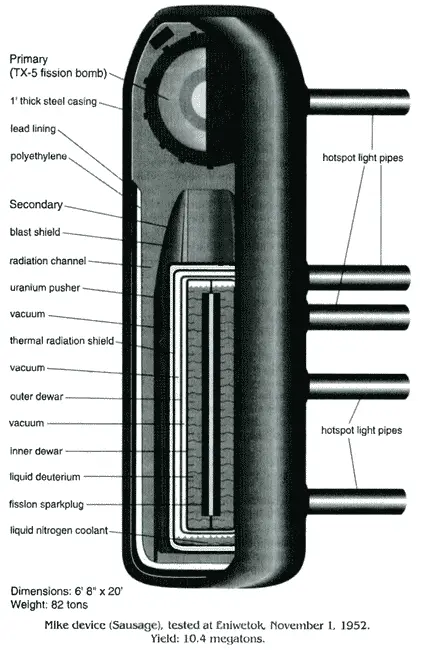

В сентябре 1951 г. в Лос-Аламосе было принято решение о разработке термоядерного устройства на новом принципе (радиационная имплозия, конфигурация Теллера—Улама) для полномасштабного испытания «Mike», намеченного на 1 ноября 1952 г. В качестве термоядерного горючего был выбран жидкий дейтерий. Устройство «Mike» состояло из массивного стального цилиндра, в котором находился первичный заряд на принципе имплозии и огромный стальной «термос», содержащий несколько сотен литров жидкого дейтерия внутри массивной оболочки из природного урана, который представлял собой термоядерный модуль/4/.

Перед испытанием энерговыделение «Mike» оценивалось на уровне 1-10 Мт с вероятным значением в 5 Мт, но не исключалась возможность энерговыделения в 50-90 Мт. Основная неопределенность в прогнозе энерговыделения была связана с неясностью в эффективности термоядерного горения и в эффективности деления урановой оболочки (уран-238) термоядерными нейтронами. Эффективность термоядерного горения была связана с новой и сложной физикой, которая в то время не могла быть точно рассчитана. Эффективность деления урановой оболочки в большой степени зависела от сжатия термоядерного модуля, которое определялось со значительной погрешностью. Некоторые особенности устройства «Mike» приведены в Приложении 2.

Успешное испытание «Mike» привело к следующему решающему шагу — отработке в 1954 г. мощных термоядерных зарядов в серии «Castle», о которых говорилось выше. Следует отметить, что несмотря на гигантские ресурсы энергии, по сравнению с химическими ВВ, сам по себе принцип радиационной имплозии (конфигурация Теллера—Улама) не гарантировал успеха.

Значения прогнозов энерговыделения мощных термоядерных зарядов в серии «Castle», сделанных специалистами США до проведения натурных экспериментов, приведены в таблице на с. 30. Подчеркнем, что вычислительные возможности, которыми обладали ядерные лаборатории США, существенно превосходили вычислительные возможности нашей страны в период разработки РДС-37.

* Все испытания были проведены Лос-Аламосской лабораторией, кроме «Кооп», первого неудачного испытания Ливерморской лаборатории.

Двухступенчатый заряд США мощностью 10,4 Мт, испытанный 1 ноября 1952 г. /5/

4. ПЕРВЫЕ ЭТАПЫ ТЕРМОЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ СССР

Взрыв РДС-6с

Работы по созданию термоядерного оружия в СССР были начаты в 1945 г., когда стало известно о проведении в США работ по сверхбомбе (проект «Super»). Первые сведения о работах в США по сверхбомбе поступили в СССР по разведывательным каналам и средствам массовой информации во второй половине 1945 г.

Важнейшая информация была предоставлена СССР сотрудником теоретического отдела Лос-Аламосской национальной лаборатории США, членом британской миссии в Лос-Аламосе Клаусом Фуксом.

Читать дальше