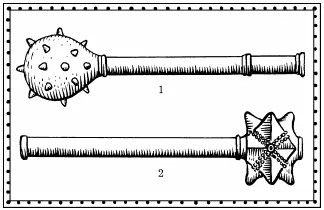

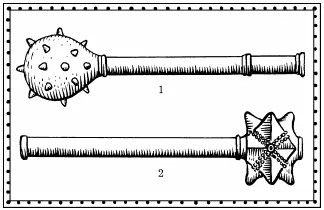

Многошипные булавы в руках опытных мастеров-литейщиков подчас превращались в настоящие произведения искусства. Пространство между шипами заполняли мелкими выпуклостями и плетёным узором. На некоторых навершиях узор сплющен и смят: эти булавы побывали в сражениях…

Археологи установили, что мастер делал вначале восковую модель, придавая податливому материалу нужную форму. Затем модель обмазывали глиной и нагревали: воск вытекал, а в образовавшуюся пустотелую форму вливали расплавленную бронзу. Но булав требовалось немало, и восковую модель делали не для каждой. Форму-слепок можно было получить и с готового навершия, только в этом случае глиняную форму разделяли надвое, а потом скрепляли: на готовом слитке получался характерный шов, который в дальнейшем заглаживали напильником. Отлив по восковой модели одно навершие, мастер затем уже с него изготавливал несколько форм. Разойдясь по рукам, изделия порой попадали в руки других, часто менее квалифицированных ремесленников, те делали копию с копии – и так далее. Интересно следить за тем, как учёные, знакомясь с копиями разного качества, постепенно выходят на главные центры художественного ремесла…

Кроме железа и бронзы, на Руси ещё делали навершия для булав из «капа» – очень плотного нароста с причудливой волнистой структурой волокна, который встречается на берёзах.

А с ХII—ХIII веков археологам попадаются шаровидные головки булав, у которых рёбра, предназначенные для удара, выпилены. Учёные считают такие булавы непосредственными предшественниками знаменитых шестопёров – булав с шестью рёбрами «перьями», историю которых в Западной Европе и на Руси принято начинать с ХIV века.

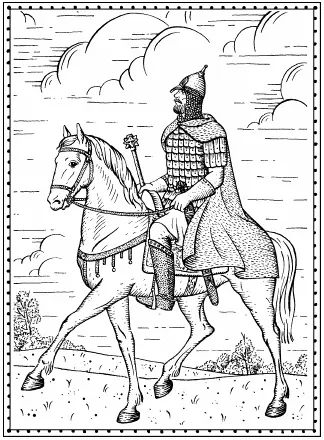

Как мы видели выше, булавы нередко становились массовым оружием. С другой стороны, сверкающая позолоченная булава, изделие хорошего мастера, делалась порой и символом власти. Это отмечено, в частности, у русских, украинцев, турок, венгров и поляков. В ХVI веке, например, булавы ещё служили оружием, но уже появились и специальные, церемониальные: их отделывали золотом, серебром и дорогими каменьями и, конечно, использовали не для сражений.

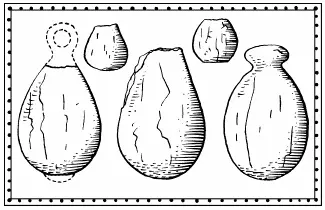

1. Палица. XIII век. 2. Булава. XII век

В том же ХVI веке, по-видимому, закрепляется в русском языке и само слово «булава», первоначально имевшее смысл «шишка», «набалдашник». Во всяком случае, впервые встречается оно в письменных документах начала ХVII века. Как же именовали это оружие в более ранние времена? В древнерусских летописях встречаются два термина, смысл и употребление которых не оставляет сомнений, что речь идёт именно о булавах. Первый из них это «жезл ручной», упоминаемый в произведениях ХI века. Второй термин «кий». В главе «Кузница и мельница» было рассказано об одном из значений этого слова «молот». Однако оно имело ещё смысл «посох», «тяжёлая палка», «дубинка». Между тем булава есть не что иное, как наследница первобытной дубины, боевая разновидность молота. А по-сербски «кий» и значит до сих пор – «булава».

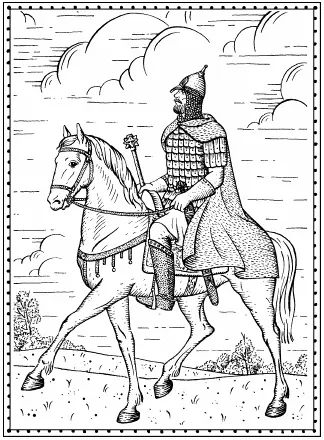

Всадник с булавой в руке

Что же касается древних дубин, наши предки славяне отлично сохранили память о временах, когда ещё не были известны металлы и люди «бились палицами и камнями». Об этом говорилось в главе «Мать Земля и Отец Небо». Деревянные дубины истлели в земле, не дождавшись лопат археологов, но из письменных источников известно, что они очень долго находились на вооружении. В самом деле: палицу мог изготовить себе самый последний ополченец, у которого не было даже приличного лука, не говоря уже о мече. Арабский путешественник Х века, рассказывая о вооружении встретившихся ему славян, упоминает дубинки. Их носили у пояса, в бою же стремились ударить противника по шлему. Иногда дубинки метали. Происхождение слов «палица» и «дубинка» в комментариях, надо думать, не нуждается. Другим названием палицы было «рогдица» или «рогвица».

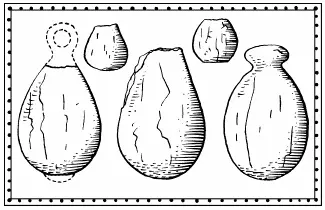

Кисте ’ нь – это довольно увесистая (200–300 г) костяная или металлическая гирька, приделанная к ремню, цепи или верёвке, другой конец которой укреплялся на короткой деревянной рукояти – «кистенище» – или просто на руке. Иначе кистень называют «боевой гирей».

Кистени из кости. X–XIII века

Если за мечом с глубочайшей древности закрепилась репутация оружия привилегированного, «благородного», с особыми священными свойствами, то кистень, по сложившейся традиции, воспринимается нами как оружие простонародное и даже сугубо разбойничье. Словарь русского языка С. И. Ожегова в качестве примера использования этого слова приводит единственную фразу: «Разбойник с кистенем». Словарь В. И. Даля трактует его шире, как «ручное дорожное оружие». Действительно, небольшой по размерам, но эффективный в деле кистень незаметно помещался за пазухой, а иногда в рукаве и мог сослужить хорошую службу человеку, на которого напали в дороге. Словарь В. И. Даля даёт некоторое представление о приёмах обращения с этим оружием: «…кистень летучий… наматывается, кружа, на кисть и с размаху развивается; бивались и в два кистеня, в-обе-ручь, распуская их, кружа ими, ударяя и подбирая поочерёдно; к такому бойцу не было рукопашного приступа…»

Читать дальше