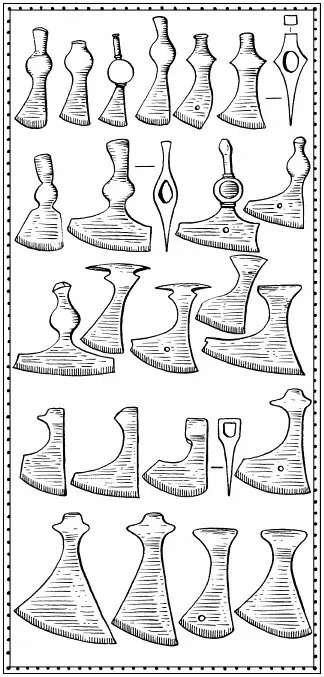

Ещё один вид боевых топориков – с характерной прямой верхней гранью и лезвием, оттянутым вниз, – чаще встречается на севере Руси, главным образом в районах со смешанным населением, где рядом жили славянские и финские племена. Учёные так и называют эти секиры – «русско-финскими». Топорики подобной формы, судя по археологическим данным, появились в Норвегии, Швеции и Финляндии ещё в VII–VIII веках. В Х—ХII веках они становятся типичными для Финляндии и северо-востока Руси.

Выработался на Руси и свой собственный, «национальный» вид боевых топоров – что, кстати, лишний раз подтверждает неправильность мнения о чужеродности этого вида оружия для славян. Конструкция таких топоров удивительно рациональна и совершенна. Их лезвие несколько изогнуто книзу, чем достигались не только рубящие, но и режущие свойства. Форма лезвия такова, что коэффициент полезного действия топора приближался к единице: вся сила удара концентрировалась в средней части лезвия, так что удар получался поистине сокрушительным. По бокам обуха помещались небольшие отростки – «щекавицы», тыльная часть также удлинялась специальными «мысиками». Они предохраняли рукоятку, когда засевший топор приходилось раскачивать туда-сюда после сильного удара. Таким топором можно было совершать разнообразные движения и в первую очередь – наносить мощный вертикальный удар.

Не случайно топоры этого вида бывали (в зависимости от размеров) и рабочими, и боевыми. Начиная с Х века они широко распространились по Руси, становясь наиболее массовыми. Другие народы по достоинству оценили русское изобретение. Археологи находят топорики такого типа в Волжской Болгарии, Скандинавии, Польше, Чехии и Прибалтике. Но эти находки датируются более поздним временем, так что даже самым упорным норманнистам остаётся только признать восточнославянское происхождение топоров данного вида.

Упомянем одну любопытную деталь. На лезвиях некоторых боевых секир учёные нет-нет да и обнаруживают… дырочку. Её назначение очень долго было предметом научного спора. Одни считали дырочку магическим знаком, другие – украшением, третьи – производственным клеймом, четвёртые полагали, что в дырочку вставлялся металлический стержень, чтобы топор не слишком глубоко входил при ударе, пятые доказывали, что в неё продевали проволочное кольцо с привязанной верёвкой – подтягивать секиру обратно к себе после броска в цель. В действительности всё оказалось куда практичней и проще. По мнению многих археологов, дырочка служила для пристёгивания на лезвие матерчатого чехла, «да ся человек не обрежет». А кроме того, за неё топор вешали у седла или на стену.

Некоторые учёные по аналогии с дырочкой на секире предлагают вспомнить копья эпохи бронзы, в наконечниках которых тоже делались отверстия. Подобные копья археологи находят в степной зоне России, а также в Дании и в Китае. Установлено, что их отверстия служили для крепления кожаных или матерчатых кисточек, подвесок, даже фигурок – вроде того как в наши дни оформляется конец древка военного знамени. Сохранилось одно древнекитайское копьё – к отверстиям в его наконечнике прикреплены на цепочках миниатюрные фигурки пленников, висящих, словно на дыбе, с вывернутыми руками…

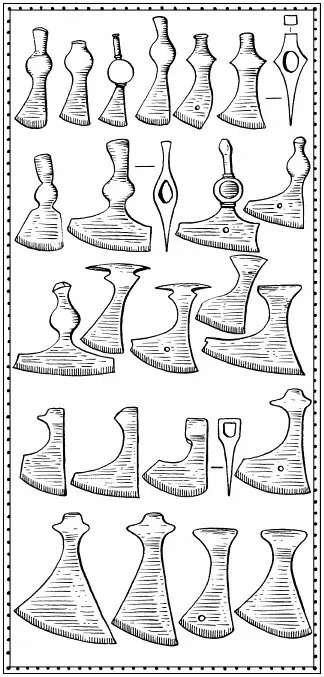

Боевые топоры. Образцы основных форм. X–XIII века

Итак, топор был универсальным спутником воина и верно служил ему не только в бою, но и на привале, а также при расчистке дороги для войска в густом лесу. Право же, неплохо бы помнить об этом авторам произведений, которые заставляют своих героев рубить мечами кусты и деревья или колоть дрова для костра. Гораздо большего уважения заслуживают наблюдения восточных путешественников, которые своими глазами видели славянских воинов в начале Х века. Записи эти свидетельствуют, что наши предки в боевом походе постоянно носили при себе не только меч, но также топор, нож и другие необходимые инструменты, вплоть до пилы – целый арсенал «орудий ремесленника».

В заключение сделаем ещё одно замечание. Чем отличается «секира» от «топора» и есть ли между ними различие? В археологической литературе оба эти слова употребляются вперемежку, как синонимы. В древнерусских литературных памятниках чёткого различения также нет. Зато в художественной литературе «секирой» чаще называют боевой, а не рабочий топор: видимо, грознее звучит.

Читать дальше