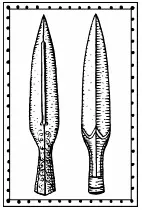

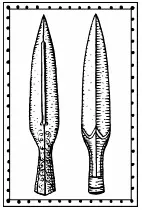

Наконечники рогатины. X–XIII века

Подобное копьё служило не для метания. Очень похожие, кстати, бытовали у скандинавов. Викинги часто украшали серебряной насечкой втулку наконечника копья, что и позволяет отличать скандинавские копья, найденные в нашей земле: у славян такого обыкновения археологи не прослеживают. Зато скандинавские саги сохранили для нас красочные описания копий и их боевого применения. Древко копья иногда защищали металлическим покрытием, чтобы враг не мог с лёгкостью его перерубить. Подобное копьё викинги называли «кол в броне». А вот как им сражались: «…он закинул за спину щит и, взяв обеими руками копьё, рубил им и колол…» Древнерусские документы, упоминая об ударе копьём, употребляют аналогичные выражения. А скандинавские археологи добавляют: «Посмотрите на эту замечательную насечку. Можно ли представить себе, чтобы такое богато украшенное оружие использовали всего один раз?»

Для метания наши предки использовали специальные дротики – «сулицы». Их название происходит от глагола «сулить», имевшего значение «совать» и «метать». Как доказано специалистами, сулица представляла собой нечто среднее между копьём и стрелой. Длина её древка доходила до 1,2–1,5 м, соответственно меньше были и все остальные размеры. Наконечники же чаще были не втульчатые, как у копий, а черешковые, причём – любопытная деталь – прикреплялись к древку сбоку, входя в дерево лишь загнутым нижним концом. Вот это – типичное оружие «одноразового использования», которое почти наверняка терялось в бою. Археологи относят сулицы с более широкими наконечниками к охотничьим, к боевым же – снабжённые узким, прочным наконечником, способным пробить доспех и глубоко войти в щит. Последнее было немаловажно, так как сулица, засевшая в щите, мешала воину маневрировать им, прикрываясь от ударов. Поворачивая щит, чтобы обрубить торчащее древко, воин опять-таки подвергал себя опасности…

Заметим, что в исключительных случаях, в упорных сражениях, когда необходимо любой ценой поквитаться с противником, копья, бывало, метали. И точно так же случалось, что сулицами кололи в ближнем бою. Наши летописи упоминают и о тех и о других случаях, но всегда – как исключение, как иллюстрацию к жестокости боя. Вот пример. Израненный воин, лёжа среди мёртвых, видит неосторожно подошедшего к нему вражеского полководца. Под руку воину попадает сулица – и тут уже «не до правил»…

Возвращаясь к копьям, нарочно предназначенным для пешего рукопашного боя, упомянем о наконечниках особого рода, которые попадаются археологам в пластах, относящихся к ХII веку и позже. Их вес достигает 1 кг (при весе обычного наконечника 200–400 г), ширина пера – до 6 см, толщина – до 1,5 см. Длина лезвия – 30 см. Впечатляет и внутренний диаметр втулки: поперечник древка доходит до 5 см. Наконечники эти по форме напоминают лист лавра. В руках могучего и опытного воина такое копьё могло пробить самый прочный доспех, в руках охотника – остановить медведя и кабана. Вот это-то грозное копьё и называют рогатиной. Впервые рогатина появляется на страницах летописи при описании событий ХII века (что соответствует и археологическим данным) как боевое оружие, но в дальнейшем она всё более переходит в разряд охотничьих копий. Учёные указывают, что рогатина – русское изобретение, ничего подобного в других странах на сегодняшний день не обнаружено. И даже в соседнюю Польшу слово «рогатина» проникло из русского языка.

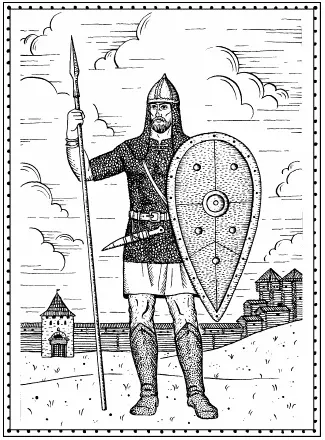

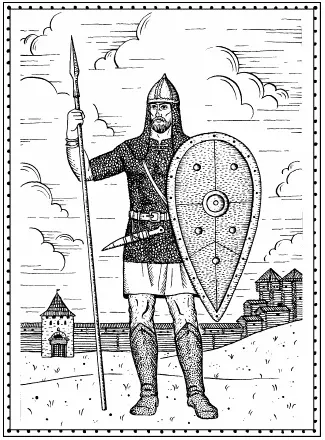

Воин с копьем

В том же «рыцарственном» ХII веке распространяется и таранный удар копьём в конном бою. Собственно, копья на Руси использовались всадниками и раньше (длина такого копья достигала 3,6 м), существовали – по крайней мере с Х века – и характерные для кавалерийских пик наконечники в виде узкого четырёхгранного стержня. Но в IХ—ХI веках всадники наносили удар копьём сверху вниз, предварительно замахнувшись рукой. Какой силы были эти удары, следует из сообщений летописей, где повсеместно встречается выражение: «изломил своё копьё». «Изломить копьё» становится чуть ли не синонимом сражения, при том что переломить при ударе с замаха трёхсантиметровое древко задача не из простых. Но в ХII веке утяжеляется защитный доспех, изменяется и посадка воина-всадника теперь он упирается в стремена прямыми ногами. И воины постепенно перестали замахиваться копьём. Они всё чаще прижимали локоть к правому боку, предоставляя коню взять разбег для удара. В Западной Европе такой приём появился в начале ХI века, но, как и на Руси, широкое распространение получил в середине следующего столетия.

Читать дальше