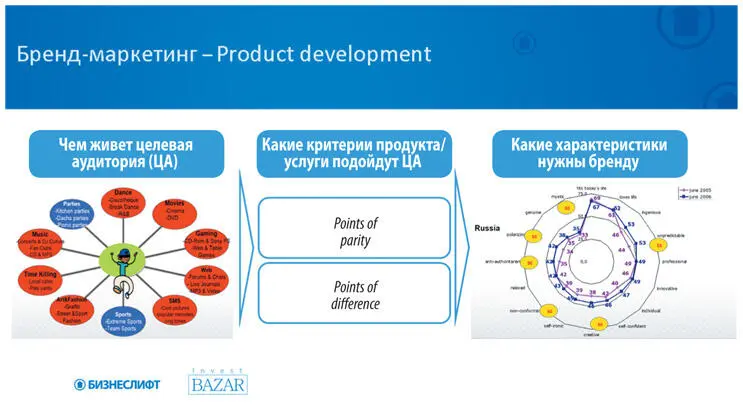

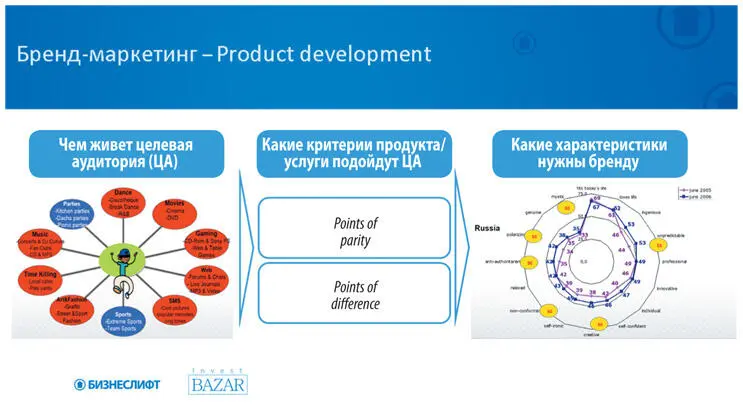

Например, если вы производите молочную продукцию, то вынуждены говорить про натуральность и природу, так как сама категория подразумевает экологичность. При этом в рамках points of difference (отличительных характеристик) бренды молочных продуктов могут позиционировать себя по-разному: прямиком из деревни, давние традиции, для современной семьи, когда нет времени, с использованием живых культур/бактерий и т. п., и каждая из характеристик будет сильно отличать один бренд от другого. В результате у вас получается карта описательных характеристик бренда (их от 7 до 20), которые дают понимание, что вам необходимо формировать в головах целевой аудитории. А далее дело за малым. Вы выбираете, через какой канал коммуникации будете доносить ту или иную характеристику до вашей ЦА. Очевидно, что вы, к примеру, не можете просто выпустить ролик на ТВ, где будете от первого лица вещать: «Мы профессионалы!» Никто особо не поверит. А вот если лидер вашей ЦА начнет в своем блоге часто упоминать о вас и говорить, что вы профессионалы, то доверие сформируется. И так, пройдя по каждой характеристике бренда, вы сформируете коммуникационную карту — набор информационных каналов и инструментов, которые будут подходить именно вам, именно данному бренду, чтобы максимально эффективно общаться со своей ЦА.

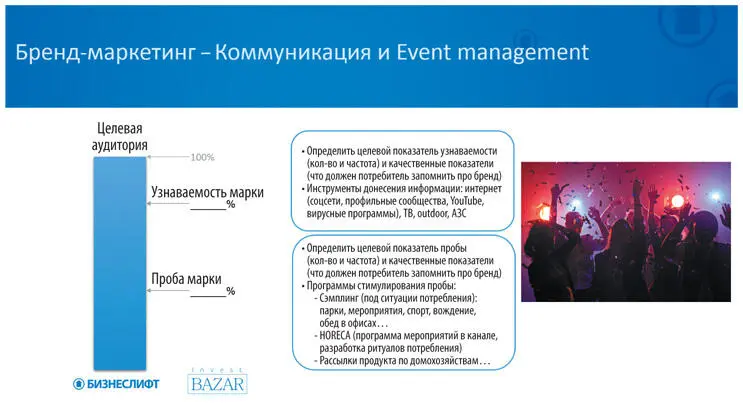

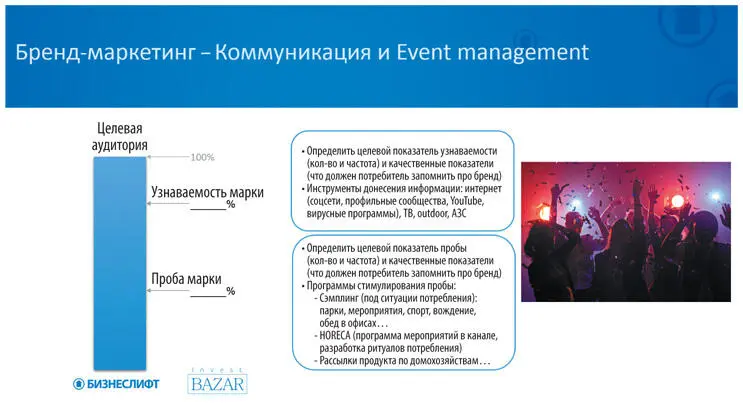

Третье и четвертое направления подключаются, когда продукт или услуга уже есть. Настало время донести все ценности, которые вы заложили в свой бренд, до целевой аудитории. Здесь включается обычная математика. В качестве отправной точки нам необходимо узнать общую численность нашей целевой аудитории. Причем не в процентах от чего-то, а именно в количестве — человек, семей, домашних животных, компаний и т. п. Для нас это будет некий потолок, выше которого мы не прыгнем, — это наши 100 % ЦА.

Далее, точно зная численность нашей целевой аудитории, мы работаем над двумя показателями: узнаваемостью марки и пробой марки. Я специально опускаю здесь разнообразные витиеватые критерии, такие как узнаваемость с подсказкой или без, лояльность и т. п., чтобы сфокусироваться на главном. Есть в бренд-маркетинге магия неких цифр, которые я часто встречал в большом количестве стран и в разных бизнес-направлениях: «1 лояльность = 5 проб = 10 знаний». Другими словами, если 80 % вашей аудитории знают о вашей марке, то, скорее всего, половина из них (40 % ЦА) ее попробуют и лишь 8 % станут лояльными покупателями. Поэтому в большинстве транснациональных компаний ставятся конкретные показатели по узнаваемости марки и по пробе. Их маркетологи достигают в течение года через социальные сети, СМИ, билборды, тем самым поднимая уровень узнаваемости марки, а также через различные спортивные и культурные мероприятия, где целевая аудитория может встречаться с представителями бренда лицом к лицу и попробовать продукт либо бесплатно, либо с очень серьезным дисконтом.

Заканчивая тему бренд-маркетинга, важно отметить, как расставляются акценты. Во-первых, отправной точкой в коммуникационной стратегии является карта с характеристиками бренда. Проводя регулярные исследования ЦА и спрашивая, что респонденты могут сказать про ваш бренд, вы фиксируете, насколько часто и полно аудитория упоминает те или иные характеристики. Если вы видите, что какие-то показатели проседают, то становится понятным, на чем делать акцент в коммуникации. Во-вторых, важно опросить ЦА по воронке «1 = 5 = 10», то есть почему те, кто узнал марку, так и не попробовали ее, а те, кто попробовал, не стали лояльными регулярными покупателями. Для многих такие опросы становятся откровением, так как вместо сидящей в голове ожидаемой модели «хочешь больше узнаваемости — дай больше рекламы» можно прийти, например, к таким ответам ЦА: «вас не найти в интернете/магазине…», «до вас не дозвониться». Тогда решение вопроса по этим ограничениям будет лежать уже не в поле бренд-маркетинга.

Бизнес-кейс.В рамках подготовки на InvestBazar девушка, открывавшая детский центр в пригороде Москвы, определила, что ее целевая аудитория — это все дети от двух до девяти лет в 40 минутах езды до будущего центра. Потратив две недели, предпринимательница получила от паспортных столов информацию, какое количество детей живет в выбранных районах. Получилось 5000. Далее она спланировала, что ей необходимо донести рекламу до 80 % ЦА (или 4000 мам и бабушек), дать пробу 40 % (2000 человек), что приведет к 8 % (400 человек) лояльных клиентов. При этом уровень рентабельности у нее был на показателе 90 человек. В итоге девушка создала партнерскую коммуникационную сеть через аптеки, магазины игрушек, медицинские центры, а также в самом начале сама вместе с администратором три недели объезжала детские площадки и раздавала листовки гуляющим мамам. Листовки были сделаны с отрывной частью, куда можно было вписать телефон кого-то из родителей. Девушки приглашали взрослых с детьми в свой центр на бесплатное празднование Масленицы с розыгрышем призов для детворы. Для участия в розыгрыше нужно было вписать в отрывной купон свой телефонный номер, имя и имя ребенка. За три недели было собрано 500 контактов. Практически все пришли на праздник Масленицы (читай: на пробу в детский центр), а 200 человек стали регулярными клиентами. За два с небольшим месяца простая математика помогла вывести только что открывшийся детский центр на уровень достаточно прибыльного предприятия.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Ирина Лиленко-Карелина - Краудфандинг. Как найти деньги для вашей идеи [litres]](/books/410002/irina-lilenko-thumb.webp)