В Византии сложилось искусство иконописи , целого мира образов, подчиненного собственным законам. Его истоки связаны с Малой Азией, Египтом, Парфией. Икона почти не зависит от классической античности. В отличие от натурализма греко-римской живописи она говорит на условном языке символов. Чистые краски, певучие линии, необычная перспектива и композиция рождали у созерцающего икону особое состояние. Он приобщался к вечной красоте, к реальности, открытой мистическому взору.

Из Византии иконопись пришла в Болгарию, Румынию, Сербию, но высочайшего расцвета достигла на Руси. Правда, с XVII века это поразительное искусство пришло в упадок, и только наше столетие как бы заново открыло его художественную и духовную ценность.

Космическая символика храма получила свое развитие и на Западе – в романском и особенно готическом искусстве. Готика одела храмы каменными кружевами, в которые вплетено все многообразие творений: люди и духи, растения и драконы, аллегории страстей и добродетелей; витражи наполняли храм радугой цветов, а устремленные ввысь линии окон, порталов и башен словно возносили всю эту мощную симфонию к небу.

Начиная с Нового времени идея космоса уступает место старой идее «дома собрания». Но барокко и другие стили, порожденные Ренессансом, внесли в церкви тяжелую пышность, характерную для гражданской архитектуры. Во второй половине XIX века предпринимались попытки вернуться к средневековым формам. Возникли их имитации, чаще всего малоудачные. Тогда же зародилось искусство церковного модерна. В настоящее время в храмах западной культуры полностью восторжествовало понимание церкви прежде всего как места, где собирается для молитвы община верных.

* * *

Древнерусский храм был развитием византийского с его центрическим купольным построением, которое имело в плане священные фигуры круга, прямоугольника и креста.

Если киевская София была еще вполне «греческой», то с XII века церкви Руси приобретают самобытный характер.

Софийский собор. Киев (XI в.)

Троицкая (Духовская) церковь. Троице-Сергиева Лавра (XV в.)

Покровская церковь. Кижи (XVIII в.)

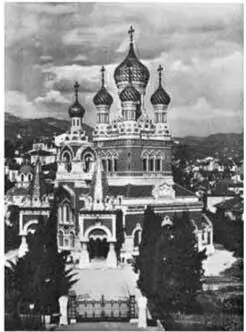

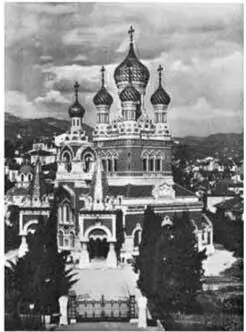

Церковь св. Николая. Ницца (XIX в.)

Сравнительно небольшой одноглавый древнерусский храм XII–XV веков отличался изяществом и строгостью внешнего облика. Возвышаясь среди деревянных домов, словно конный витязь среди пеших дружинников, он невольно напоминал, что каждый христианин – воин духа.

Внутри такого храма, как и в Византии, изображали все бытие, Вселенную, человека и историю его спасения. Так же глядел с вышины строгий лик Вседержителя, так же предстояли Ему сонмы святых и бесплотных сил. На четырех сторонах центрального свода писали четырех евангелистов. По стенам разворачивались картины библейских и церковных событий, а на западной стене в огромной многоплановой композиции нередко находилась фреска Страшного суда. Свою включенность в Церковь, видимую и невидимую, молящийся ощущал, едва переступив порог храма.

По-другому выглядели многоглавые соборы XVII века с их галереями, приделами, нарядной изукрашенностью. Здесь, как и в готике, идея соборности, единства мироздания была воплощена в праздничной декоративности, вынесенной наружу [8] Следует заметить, что наружная отделка появляется еще в храмах XII века (например, Дмитриевский собор во Владимире).

.

Пережив вместе с Западом кризис барокко и ампира, русские церковные архитекторы обратились к Средним векам в поисках вдохновения. Стали сооружаться многочисленные храмы в неовизантийском и неорусском стиле. Незадолго до революции появились и церкви, которые соединяли средневековые формы с модерном.

Еще в некоторых ветхозаветных общинах (например, у ессеев, живших в Египте) существовал обычай молиться, обратившись к востоку. Обычай этот усвоен и христианами.

С очень ранних времен стало принято совершать крещение, стоя лицом к востоку. Когда же возникли первые церкви, их стали ориентировать алтарем к востоку. Такое правило сохранилось и поныне.

Читать дальше