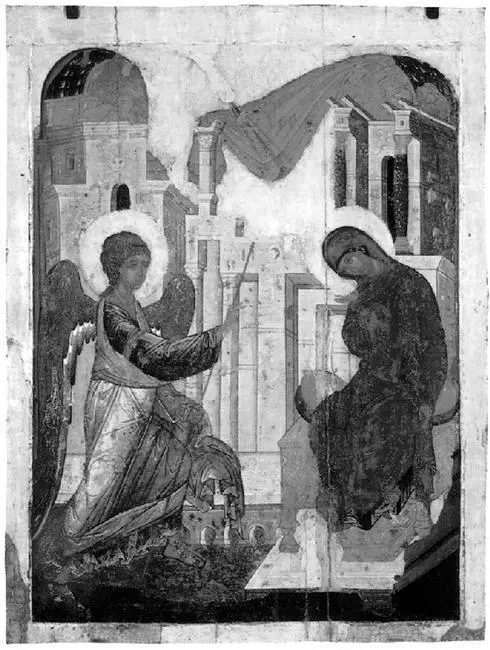

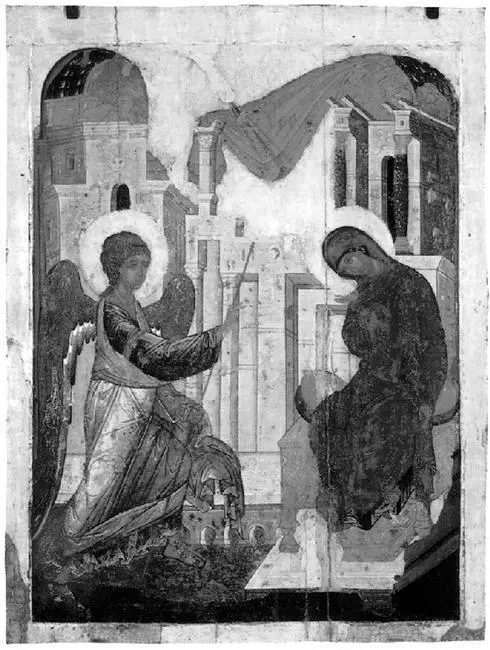

Икона праздничного ряда «Благовещение». Успенский собор во Владимире. 1408 г.

Еще более сложная задача встала перед преподобным Андреем и Даниилом Черным во время написания икон для иконостаса. В небывалый для древнерусской иконописи трехъярусный иконостас вошло около 60 икон, а высота некоторых из них (деисусного чина) составила более 3 метров. До нашего времени дошли только несколько икон. Это пять икон праздничного ряда: «Благовещение», «Сошествие во ад», «Вознесение», «Сретение», «Рождество Христово» и одиннадцать икон деисусного чина: «Спас в силах», «Богоматерь», «Иоанн Предтеча», «Архангел Михаил», «Архангел Гавриил», «Апостол Петр», «Апостол Павел», «Иоанн Богослов», «Андрей Первозванный», «Григорий Богослов», «Иоанн Златоуст».

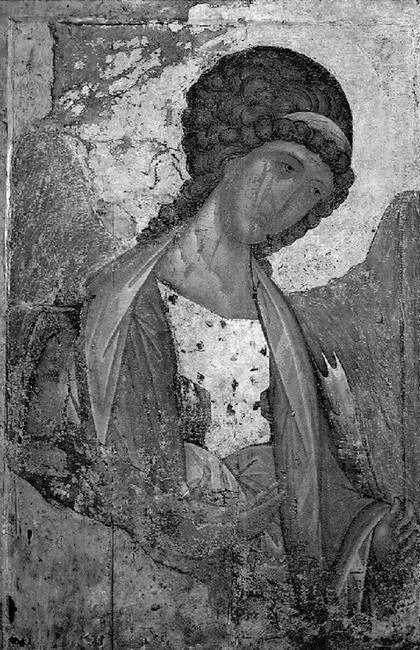

В 1918 году в дровяном сарае, расположенном на территории Успенского собора Звенигорода, художником-реставратором Г.О. Чириковым были обнаружены три большие, потемневших от времени иконы. После их реставрации исследователи поняли несравненную высоту живописного мастерства обретенных икон. Высоту уже не древнерусского, а мирового уровня. По мнению И.Э. Грабаря, «их создателем мог быть только Рублев, только он овладел искусством подчинять единой гармонизующей воле все эти холодные, розово-сиренево-голубые цвета, только он дерзал решать колористические задачи, бывшие под силу лишь венецианцам, да и то сто с лишним лет спустя…».

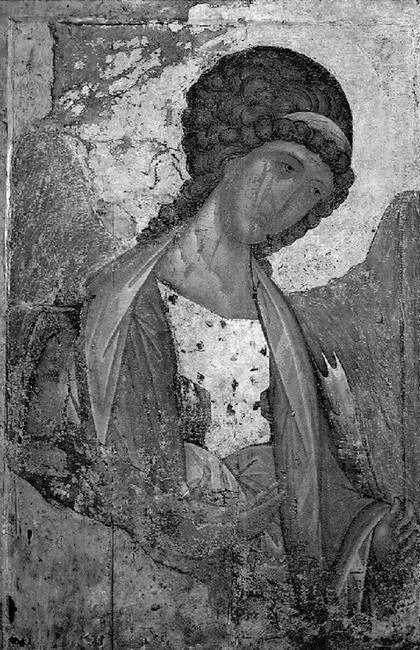

Прп. Андрей Рублев. Иконы Звенигородского чина. Начало XV в.

Прп. Андрей Рублев. Спас Вседержитель. Фрагмент иконы. Начало XV в.

Всего три иконы: «Спас Вседержитель», «Апостол Павел» и «Архангел Гавриил». Всего три иконы: с большими потерями красочного слоя, с глубокими царапинами на ликах. И, тем не менее, Звенигородский чин (так были названы обретенные святыни) — одно из самых значительных произведений всей древнерусской иконописи. И не только по своим живописным достоинствам.

В этих поясных изображениях, предназначенных для деисусного чина иконостаса, воплотилась основная богословская мысль всего русского иконописания начала XV века — надежда на добрый ответ на «страшней судище Христове» и на милосердии Божие. И самым ярким выразителем этой мысли стал преподобный Андрей Рублев.

Звенигородский чин — это своеобразная иконографическая полемика с византийскими изографами и, в первую очередь, с Феофаном Греком.

Иконы и фрески Феофана — свидетельство о непостижимости и «надмирности» Бога. Поэтому столь суров и величав Пантократор в куполе церкви Спаса Преображения на Ильине улице, потому так сосредоточены на внутренней молитве и погружены в себя апостолы и святые.

Иконы и фрески преподобного Андрея — свидетельство о приближенности Бога к человеку, конечно только в той мере, которая может быть человеку открыта Самим Богом. Поэтому Лик Спасителя в Звенигородском чине одновременно и так близок к падшему человеку, полон сострадания и понимания человеческой немощи и, в тоже время, так недостижим. А в образе апостола Павла, погруженного, как и апостолы Феофана, во внутреннюю молитву, передано совсем иное состояние — состояние непрестанного диалога человека с Богом, в котором Бог предстает не столько грозным Судией, сколько источником Откровения и надежды.

В иконописи Феофана Грека отразилось мироощущение византийцев, которые чувствовали близящийся закат некогда великой империи и неотвратимость ее конца.

Иконопись Рублева отразила настроения русских людей, которые, пройдя двухвековые страдания, начинали обретать надежду на грядущую перемену своего бытия, на расцвет духовной жизни, на будущую великую историческую миссию Руси, которой суждено, после Византии, стать крупнейшей православной державой мира.

В Древней Руси не сложилось высокого «книжного» богословия. Причина этому — разрушительное нашествие Орды и почти трехвековое иго, а также раздробленность Руси на многочисленные, часто враждующие между собой, княжества. И поэтому богословская мысль русских людей нашла свое выражение именно в иконе.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу