Был у этих людей из органов такой метод работы — задержанного оставляли одного в комнате и предлагали написать имена всех знакомых, посещавших церковь. Он «вспоминал», но только тех, кто уже был арестован за верность Богу, людей каких-нибудь пожилых, которые уже не представляли интереса для органов. Потом они глумливо спрашивали: «Ну что же вы такой рассеянный? Почему же вы не написали Эмилию Васильевну Попатенко?» — и перечисляли еще имена людей, о которых он хотел бы умолчать. Многие годы Виктор Васильевич жил в таком томительном напряжении. Впоследствии он вспоминал, что у него начинало пульсировать в затылке при виде белых бурок с кожаной оторочкой, какие тогда носили сотрудники «органов».

Все трудности делила с ним его верная спутница жизни Екатерина Игнатьевна, работала она преподавателем математики в школе. Своих троих детей они воспитали отзывчивыми и добрыми людьми. Примером доброты и порядочности для них были прежде всего сами родители.

Трехкомнатная квартира Плешковых в центре Перми всегда была пристанищем для нуждавшихся в помощи и попечении. То были и дети репрессированных священников, и люди, возвращавшиеся из заключения. А потому у Виктора Васильевича был большой круг друзей, благодарных ему за его участие и помощь.

Кроме верности Богу, отличительной его чертой было умение всех примирить. Заповедь блаженны миротворцы имеет к нему самое непосредственное отношение. Он и себе не позволял неприязни к кому бы то ни было, поскольку все люди носят в себе образ и подобие Божие. Святоотеческий завет «Грех ненавидь, а человека люби» был непреложным правилом его жизни.

Дети были уже взрослыми, когда от инфаркта миокарда умерла Екатерина Игнатьевна.

Похоронив ее, Виктор Васильевич спустя какое-то время принял монашество. Постригал его епископ Иоасаф в домовой церкви при Архиерейском доме. Они с владыкой были очень дружны.

Когда после пострига его провели в соседнюю комнату и ненадолго оставили одного, монах Виктор — имя ему при постриге не изменили — посмотрел в зеркало и увидел свое отражение — в рясе, клобуке, мантии…

— Только раз и видел я того монаха, — сказал он мне позднее.

Лишь узкий круг друзей знал о его монашестве в миру, которое в те годы было едва ли не единственно возможной формой аскетического подвижничества.

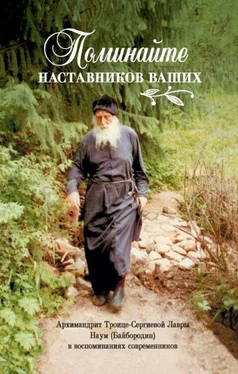

С иеромонахом Наумом у монаха Виктора было замечательное взаимопонимание. Он неоднократно ездил в Троице-Сергиеву Лавру.

Отец Наум в те годы принимал исповедь в храме Всех Святых — это нижний придел Успенского собора. Очереди к нему на исповедь всегда были огромные. Виктор Васильевич обычно становился возле подсвечника и читал акафист Божией Матери.

Заметив его, Батюшка говорил:

— Позовите-ка мне того человека.

Монах Виктор (Плешков) отошел ко Господу 19 февраля 1977 года.

Виктор Васильевич всю жизнь был дружен с отцом Григорием Ахидовым (1901–1986) — известным пермским пастырем, о котором все, кто его знал, вспоминают с благоговением. К месту его упокоения сейчас приезжают паломники, чтобы почтить память подвижника и попросить его святых молитв.

Протоиерею Григорию выпало столько испытаний, что для их описания формат нашей книги был бы мал. Правда, в православной прессе ему посвящено немало статей, есть и книга его жизнеописания [55] Вяткин В. В . Подвигом добрым подвизался. Пермь: Панагия, 1997.

.

Отец Григорий исполнял свой пастырский долг ревностно до самоотверженности, за что и получил десять лет лагерей. Вернувшись из мест заключения, уже после войны, батюшка был назначен настоятелем Никольской церкви села Кольцово. Священнику Григорию пришлось восстанавливать из руин поруганный безбожниками храм. В трудах и служении, в радости и скорбях — всегда и во всем ему помогала его семья, особенно матушка Надежда Поликарповна и старший сын Леонид — ныне архимандрит Лев, клирик Пятигорской епархии.

Отец Григорий служил так вдохновенно, что в село, находящееся в тридцати километрах от Перми, потянулись сотни богомольцев, чтобы исповедаться и послушать проникновенные проповеди батюшки.

Отец Григорий исповедовал прихожан часами, а перед праздниками — ночи напролет. Люди ночевали прямо в церкви, на полу. Причастников набиралось до 500 человек, что для деревенского храма было неслыханно.

Глубокая вера священника привлекала и много молодых людей. Некоторые юноши, видя перед собой пример столь искреннего служения, поступали в семинарии. В то время Церковь испытывала большую нужду в кадрах, поскольку в середине сороковых храмы стали открываться, но почти все священнослужители были расстреляны или погибли в лагерях.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу