– Как это – от железа? Что мне плохого железо может сделать? – удивилась я.

– Нет у тебя сыновей, гостья, нет!.. Не знало твоё сердце боли за детей, когда они под железом смертоносным на поле боя погибают. Я казачка потомственная. Когда мальчик казак рождался, то дед его лет с четырёх обучал воинской науке: как по лесу ходить незамеченным, как выжить без еды и воды в холоде. Жеребёнка новорожденного пацану давали, так они и росли с детства вдвоём, не разлей вода. Хлеб один делили, спали и дышали вместе. Боевой конь и хозяин – это одно существо. Когда же девочка рождалась, то её бабушка учила науке, как быть женой воина-казака. Какие травы целебные собирать, чтобы мужнины раны от шашки лечить. Какой пояс ткать суженому в дорогу, чтобы от лихих людей, обмана, зависти сберечь и путь обратно домой открыть. Учили, как стрелу летящую, смертоносную от любимого в бою отвести. Вот поэтому обряд и называется «Вождение стрелы»…

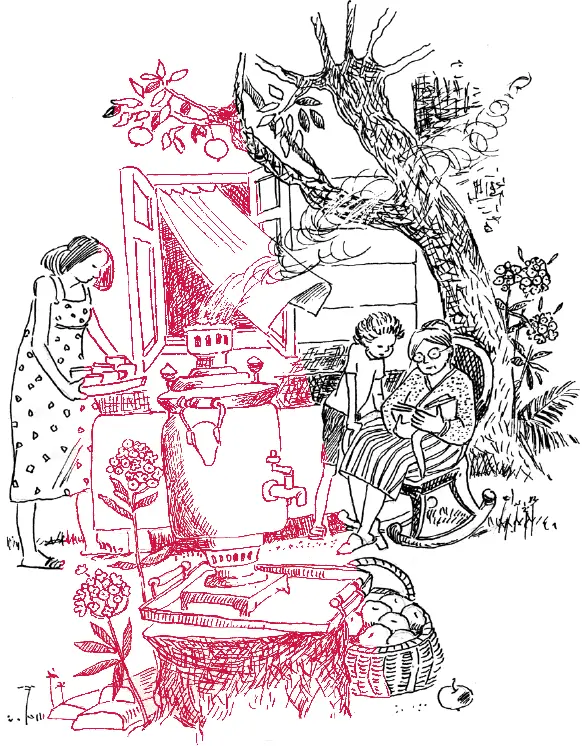

…На сороковой день после Пасхи все женщины нашей деревни наряжаются в свои праздничные, специально вышитые для этого обряда одежды с красными поясами и берут с собой что-нибудь железное. Если сын в армии или муж, то находят железо, что тот в руках держал: нож или косу. Идут женщины по деревенской улице, взявшись за руки, и песни поют о летящий стреле, что убила сына, и очень горько и безудержно плачут. Выманивают они горем своим и плачем небесную борону, или молнию-стрелу, в небо, а потом выводят её за деревню в поле. За околицей начинают хороводы водить, в центр кругов садят детей, поют и рыдают до тех пор, пока не достучатся до небес и небесные покровители им не ответят – молния блеснёт и дождь заплачет. После первых сполохов и капель, больших и тяжёлых, начинают женщины смеяться и ребятню вверх подбрасывать, чтобы росли они сильными и здоровыми, а стрелы проходили мимо их сердец. Потом молодые мужчины и женщины обнимаются и катаются по полю, чтобы детки крепкие и счастливые рождались. И только после этого женщины, принёсшие железо, закапывают его в землю, затем собирают семь колосков и несут их домой, где прячут за икону или за стреху под крышей. Такой дом и живущую в нём семью беда, огонь, молния, болезнь – любое «испытание огненное», тюрьма или плен весь год обходить будут, – привычно закончила рассказ Марфа Евграфьевна.

– Знаете, – обратилась ко мне Анна Григорьевна, видя моё ошеломлённое выражение лица, – когда я в первый раз приехала на этот обряд, прежде много раз слушая рассказы очевидцев, то серьёзно настроилась и приготовилась ничему не удивляться. Но когда женщины начали плакать и петь, чувство безысходного горя охватило меня и слёзы полились ручьём. Когда же на небе сверкнула молния и упали первые капли дождя, липкий страх и ощущение соприкосновения с великой силой так скрутили меня, что я упала и долго лежала, прижимаясь к матушке-земле. Так что приезжайте, если хотите реально побывать в мире своих предков. Итак, экспозиция первого этажа закончилась, пойдём в светёлку к Марфе Евграфьевне, посмотрим на рушники.

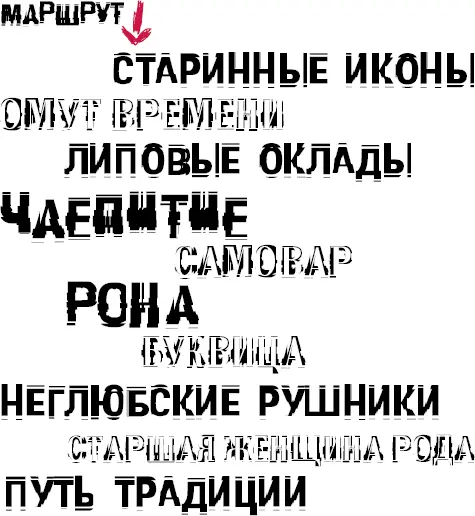

Понравились вы ей, очень редко она рассказывает об обычае «Вождение стрелы» с такой глубокой интерпретацией, всё больше говорит экскурсантам об урожае и здоровье. Кажется, она вас за свою признала, странно… Знаете, ни одна экскурсия у меня ещё здесь не проходила по намеченному плану, обязательно какой-нибудь экспонат, как говорят, цепляет экскурсанта и увлекает его в глубину родовой памяти, к осознанию самой сути жизненного пути. Идет такой человек по музею подобно археологу-собирателю, не копает землю, а просто смотрит, и вдруг река памяти из подземных вод подсознания выносит какой-нибудь артефакт – и происходит удивительное узнавание, что преображает этого человека и всю его последующую жизнь. Жаль, что применение техники при археологических исследованиях почти уничтожило правдивость и чистоту находок, интуиция учёного больше не притягивает артефакты, но музей – это особое мистическое пространство, и здесь экспонат улавливает «частоту» экскурсанта и цепляет его, иногда на час, но чаще на долгие годы.

Я почти не замечала, как летит время – для меня оно остановилось.

Анна Григорьевна прошла вперед и стала подниматься по лестнице на второй этаж музея. Скрип ступенек убаюкивал меня, и я начала погружаться в междупутье, населённое потемневшими ликами святых, глядящих на меня сквозь окна-иконы. Запахло ладаном, воском и ароматом трав; словно семя в землю, в мою спящую душу начал проникать некий божественный звук. Сердце заныло и забилось, как перед дверью родного дома, позабытого в странствиях по чужим большим городам, вокзалам и аэропортам. Деловитость и жажда книжных знаний улетучились, остались лишь глаза Божией Матери, всё понимающие и обнимающие…

Читать дальше