А поначалу смысла иносказания я не уразумел, но что я почуял тотчас и ясно, так это то, что восклицание посередь кошмара – «Гордыня» – было остережением, и что исходило оно от Блага, а не от сатаны.

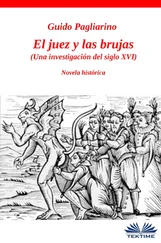

На следующий день после обеда, когда я нес службу в судебном приказе и отдавал распоряжения лейтенанту-командору, прискакал ко мне один посыльный, сельский стражник из Гроттаферраты. В присутствии охраны он передал мне, что приходской священник его села чувствует себя при смерти и перед кончиной желает поговорить со мной об одном наиважнейшем деле. Он умолял меня не отказываться.

По правде говоря, я в тот день намеревался побывать у Моры. Оттого с большой неохотой и после долгих колебаний ответил я посыльному согласием, да по-иному поступить я и не мог, раз свидетелей вокруг было много: как верховный судья я должен был быть примером чувства морального долга и милосердия. Но попросил его, чтобы он дождался меня, так как скакать в одиночку по опасным дорогам я не собирался, как и не собирался по служебным соображениям отрывать судебную стражу от ее дел; и попросил также – и он меня заверил – чтобы он сопроводил меня потом и обратно в Рим.

Возлюбленную свою я известить не смог; но поскольку не приходить из-за своих обязанностей мне было не впервой, я был уверен, что беспокоиться она не станет. С другой стороны, она прекрасно знала, что обязана мне всем, и никогда ни на что не сетовала.

По пути с нами ничего дурного не приключилось, и к вечеру мы доехали до села.

Стражник повел меня прямиком к дому священника. Нам открыл молодой священник, который заметно вздрогнул, когда я представился.

– Святой отец только что исповедался, и он еще в сознании, – приглушенно сказал мне священник, пока вел нас вверх по лестнице в комнату своего наставника. – Я уже причастил его и соборовал, и это как будто придало ему сил, потому как речь его стала громче и отчетливее.

«Это улучшение, которое обычно предшествует смерти», – невольно подумал я; и тотчас меня охватило смятение: как добрый христианин я верой признавал чудотворные свойства елея; так отчего же пришла мне в голову такая богохульная мысль? Сомнений не было, наверняка, черт наслал. Может не хочет, чтобы я разговаривал со священником? Я перекрестился и зашептал молитву прямо в тот момент, когда входил к умиравшему, за мной вошли молодой священник и стражник, который поднялся вместе с нами. Они наверняка подумали, что я читаю молитву за умирающего, что, впрочем, я и намеревался сделать.

Обставлена крохотная комнатушка была скудно: монашеская скамья, несколько деревянных необструганных книжных полок, да три сколоченных доски на козлах, которые служили кроватью, на доски была набросана солома. Комнату с трудом освещали две свечи.

Приходской священник как будто дремал; но на наши молитвы открыл глаза и с облегчением на лице повернул голову в мою сторону, послышался его стон.

– Это вериги, – прошептал мне на ухо молодой священник, как только я завершил молитву, – он их много лет носит и не захотел, чтобы я снял с него бремя даже ныне.

– Выйдите и оставьте нас одних, – велел я ему. – И ты тоже, – обернулся я к стражнику, – сегодня о возвращении и речи быть не может. Переночую тут. Приходи сопроводить меня в Рим на заре; а тем временем испроси на то дозволения у бургомистра, сошлись на меня.

Когда мы остались одни, священник сделал мне знак подтащить скамью к его убогому ложу.

Как только я уселся рядом, он повел рассказ; и чем дальше он рассказывал, тем шире раскрывался у меня рот.

Он поведал мне об Эльвире, той ведьме, против которой он давал показания несколько лет назад.

Эльвира, еще в юных летах, преодолев всяческие напасти, пришла из Беневенто, из того города ведьм, в окрестностях которого, как рассказал демонолог Спина в своем трактате, они собираются под ореховым древом и вершат одни ужасные дела и замышляют другие. Мать Эльвиры была одной из них. Я уже знал о той ведьме, читал про нее в книге ученого доминиканца. Как-то раз сидела она как стервятник на нижней ветке орехового дерева, разведя ноги, и проходил там в одиночку молодой купец, был он горбуном, но очень красивой наружности, и речи вел как дворянин; завидел он ведьму, которая была, между прочим, женщиной очень красивой, хотя и не совсем молодой, выставленное напоказ срамное место возбудило его, и он завел с нею похотливый разговор. Она тоже тут же воспылала к нему желанием, но воспылала по зову самой скотской противуествественной бесовской похоти, и пообещала, что навсегда уберет у него горб, если он согласится удовлетворить ее желание. Так и случилось. После чего купец пошел дальше в Беневенто, он остановился в харчевне, вкушал с сотрапезникам яства и стократно с жаром подымал чарку, весь раскраснелся от удовольствия, и прежде чем проследовать далее своим путем, рассказал, что с ним случилось под орехом, много раз показывал спину, поворачивался то одним боком, то другим, чтобы все хорошенько разглядели, и клялся, что до похотливой встречи с колдуньей на спине у него был большой горб. После чего, посмеиваясь, ушел навстречу своей неведомой судьбе, и власти не успели допросить его. И так, не смогли узнать, как выглядела похотливая колдунья, чтобы арестовать ее и отдать под суд. А тем временем слух мигом разлетелся по городу, и один кузнец, тоже горбун, отправился к ореховому дереву в надежде встретиться там с прекрасной колдуньей и тоже понаслаждаться вящей страстью, о которой хвастался купец, а прежде всего, чтобы ему навсегда убрали горб. Ведьму он встретил, но был кузнец так уродлив ликом и так вонял перегаром от излишеств пития, что ведьма разгневалась и не только не стала совокупляться с ним, да к тому же, вместо того, чтобы убрать у него горб, насадила ему на его горб еще и горб купца. Бедный кузнец вернулся на городскую площадь в потрясении и рассказал всем, кто там был о своем несчастье. По разумению одних горб у него и вправду стал вдвое больше; другие полагали, что горб стал больше всего ненамного; а третьи считали, что – но по мнению Спины они хотели только лишь утешить несчастного и правды ему не говорили – горб каким был таким и остался. Два городских стражника у входа в муниципалитет услышали пересуды и немедля задержали рассказчика. Вскоре местный инквизитор заполучил от кузнеца внешнее описание ведьмы, и потому как дознаватель знал всех своих горожан, он сразу же опознал ее в лице некоей целительницы и повитухи, о которой ходила недобрая молва. Так, вскоре городская стража арестовала ее у нее дома: инквизитор сразу догадался, что поскольку она, как все ведьмы, умела летать, она должно быть прилетела домой раньше, чем дошел до Беневенто несчастный заколдованный кузнец. Из трактата Спины следовало, что дочь той ведьмы, незамужней, была без всяких сомнений плодом совокупления женщины с чертом, и люди об этом сразу же догадались, изловить дочь все же не удалось. От приходского священника я узнал, что в момент ареста матери девушки дома не было, а когда она вернулась, люди видели, как ее силой затащил в свою лавку молодой городской портной, еврей, которого в городе недолюбливали и частенько поносили, и который укрыл ее из сочувствия к гонимым, а еще потому, что красота девушки его давно зачаровала. Пока Эльвира пряталась у него лавке, ей пришлось мучительно страдать, слыша как жутко кричит мать, которую пытали в темницах суда неподалеку; всего лишь через два дня женщину приговорили к костру, и, чтобы утихомирить бесившуюся чернь, без промедления сожгли, не одарив жалостию удушения, дабы народище, наслаждаясь ее криками, полнее оценил свершившуюся справедливость. Был вечер, и воспользовавшись тем, что возбужденные горожане сбежались к костру, девушка бежала из города, а вместе с ней скрылся и портной, который города уже терпеть не мог, а главное он испытывал нежные чувства к расцветавшей юнице и посему предпочел уйти из Беневенто. Эльвира издали видела, как мать пылала на костре и слышала ее последние душераздирающие крики. Молодые люди стали жить вместе бродячей жизнью, портной шил одежки, переходя из города в город, а Эльвира торговала соломенно-золотистой настойкой, на вкус изысканнейшей, уверял священник, который не раз пробовал ее, а делать настойку Эльвиру научила мать. Все это Эльвира сама позднее рассказала протоиерею, к которому она в конце концов пришла беременная и претерпев всяческие мытарства, она попросила у него приютить ее: она только что бежала из разбойничьего стана, где ее много лет держали в рабстве, так как однажды у дороги их с портным схватили, и портного убили. Священник сжалился над ней и нашел ей место служанки в благочестивой семье нотариуса, где она смогла спокойно произвести на свет девочку, которую ей разрешили оставить жить у себя на чердаке и растить ее. К сожалению, жил с ними брат главы семьи, он тоже был законоведом, но норова он был совсем другого: лентяйничал, едва дотянул до ученого звания, заниматься делом не желал и прокутил все отцовское состояние. В то время из сострадания содержал его и одевал брат, пока пытался подыскать ему приличное занятие, и стоило ему это больших усилий. Как только после беременности Эльвира выправилась статью, тот развратник воспылал к ней желанием и попытался овладеть ею силой; но Эльвира телом была мускулиста и сильна, да еще более закалила ее бродячая жизнь, в потасовке она переборола его и оглушила подсвечником. На крики служанки прибежала к концу потасовки хозяйка дома и все видела. Разорванная на девушке одежда и синяки не оставляли сомнений в виновности развратника; но ведь он был нотариусу братом. Что же делать? Те добрые христиане не хотели, чтобы девушка и далее терпела злые намерения брата; но ведь он все равно был родней. Думали да гадали, думали да гадали, и наконец дали ей денег, на которые она могла уйти из дома, а по возможности и из села. Но несчастная Эльвира, дочка у которой была еще совсем маленькой, предпочла поселиться в хибарке на опушке леса. Здесь она стала заниматься перенятым от матери искусством – делала и продавала настойки и целебные отвары да помогала селянкам при родах: избранное ремесло и стало главной причиной ее беды; но сказалось также и то, что она занималась продажей перелетных птиц, которых умела ловить в сети и держала в большой клетке в ожидании покупателей.

Читать дальше