Однако эта стабильность водного организма наличествует не с момента рождения. По-видимому, только на второй день у ребенка устанавливаются водные отношения. Но и тогда его водный организм еще претерпевает значительные колебания, которые происходят потому, что детский организм еще не стабилен в плане своих регуляций. Через относительно большую поверхность он отдает значительно больше влаги, чем взрослый; с другой стороны, кишечник младенца еще более проницаем для воды, чем у взрослого. Поскольку у младенца физиологически устанавливается «постоянная склонность к отекам », то даже легкие расстройства обмена веществ могут привести к неожиданно большим колебаниями к опасным эксикозам. Но также и здесь можно наблюдать, что, несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства, определенные дети в состоянии поддерживать равновесие водного баланса (гомеоосмотики), тогда как другие склонны к необъяснимым колебаниям (пойкилоосмотики). В данном случае «конституциональная составляющая» преобладает над внешними воздействиями.

При недостаточном или отсутствующем снабжении водой организм отдает ее вовне в значительно меньших количествах, чем обычно. Он стремится в первую очередь поддержать нормальный состав крови, извлекая воду из тканей. Этот факт отчетливо показывает, что кровь - это живой центр водного организма, которому подчинены все прочие жидкости. (Также обследования голодающих показали, что изо всех органов меньше всего теряет вещества сердце; весь остальной организм служит ему питанием. )

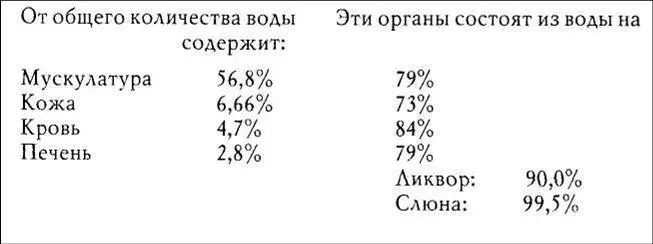

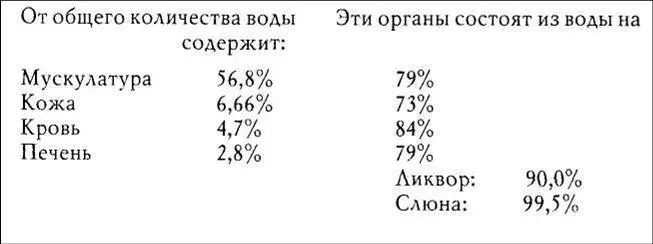

Усвоение и выделение воды. Потребление организмом воды - это сложный процесс, полное понимание которого невозможно для физических и химических представлений. Сегодня мы знаем, что при большом потреблении жидкости сначала часть воды накапливается в мускулах, в подкожной клетчатке и в печени. Соединительная ткань из всех тканей обладает наибольшей способностью к набуханию, поэтому кожа и мускулатура особенно склонны к накоплению воды. Обзор распределения воды и содержания воды в различных органах представлен в следующей таблице:

Интересно в этой связи, что содержание воды в тканях, не содержащих жира, примерно постоянно и равно 71-72%. С этим связан тот факт, что в мужском организме содержится пропорционально больше воды, чем в женском. Частично это обусловлено тем, что отношение жировой ткани к мышцам у женщин равно 28: 39%, а у мужчин 18: 42%. [28] М. Burger: Geschlecht und Krankheit. Munchen 1958, S 105.

А так как жир практически не содержит воды, то и получается пониженное содержание воды в женском организме.

Некоторое время после приема воды наблюдается увеличение содержания воды в крови (гидремия), но новейшие исследования показывают, что в кровь входит не та вода, что поступила в организм, а вода из тканей. Это проливает новый свет на особое значение крови: воспринятая «неорганическая» вода вначале оживляется в тканях и в печени, и только потом поступает в кровоток.

В любом случае диурез зависит не от кровяного обмена воды, а от тканевого, то есть в этом процессе участвует весь организм. Диурез - это не следствие гидремии, а ритмический процесс, разыгрывающийся между тканями, печенью и почками.

Водный организм как носитель жизненного процесса

Мы видим, что водный организм не мыслим без целого ряда регуляторных процессов, которые служат гомеостазу и характерны для жизни. Поэтому было бы необоснованной абстракцией причислять воду к «неорганическим» компонентам тела. В действительности в организме нет ни капли воды, которая была бы не «организована », то есть не принадлежала бы либо клетке, либо оживленной тканевой жидкости. (Только моча, как продукт выделения, уже больше не является живой). Также нигде в области живых организмов нет «чистой », т. е. изолированной воды. В ней всегда растворены соли и органические субстанции, образуя с ней единое целое. Весь жидкостной организм пронизан жизнью, и только в водном элементе может проявляться жизнь. Ни к чему так не чувствителен живой организм, как к недостатку воды, тогда как отсутствие пищи переносится значительно легче. Поэтому, если мы хотим составить правильное представление о водном организме, то мы должны представлять его насквозь исполненным жизнью.

Однако внешний облик человека препятствует такому восприятию, поскольку он непроизвольно наводит на мысль об определенной твердости. При этом мы не учитываем, что эта относительная твердость объясняется только тем, что вода в теле сложнейшим образом заключена в клетках, органах и тканях или связана с ними (представьте, например, что мышцы содержат только на 5% вещества больше, чем кровь). И, наконец: в органах и между органами, в лимфатическом пространстве, в кровеносных сосудах с различной скоростью течет непрекращающийся поток оживленной жидкости.

Читать дальше