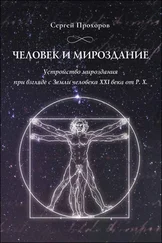

В течение длительного времени предполагалось, что мозговая кора является высшим органом и что деятельность сознания совершается здесь. Совершенно очевидно, что в мозгу находится центральный координирующий и интегрирующий механизм. «Если эта «машина» [мозг] во всем сходна с другими машинами, то в ней должно быть место, в котором происходит конвергенция [схождение] потока сенсорных импульсов; должно быть место, из которого выходит поток моторных импульсов, приводя в движение обе руки, выполняющие симультанное [одновременное], планированное действие; должны быть нейронные цепи, в которых деятельность обоих полушарий каким-то образом суммируется, — цепи, активация которых делает возможным такое сознательное планирование. Исходя из определенной философской точки зрения, можно сразу же отказаться от изложенного выше предположения. Так как никто не знает природу психической деятельности, так же легко представить… что она зависит от центрально расположенной зоны, где нейронная деятельность суммируется и окончательно интегрируется… Имеются доказательства, указывающие на то, что центральная интеграция действительно имеет место».

В 1936 г. Пенфилд на основе клинических исследований сделал следующее заключение: «Имеются данные о наличии уровня интеграции в центральной нервной системе более высокого, чем интеграция, которую можно найти в мозговой коре… Необходимая основа сознания лежит вне мозговой коры, возможно, в диэнцефалоне [гипоталамической области]…

Высший уровень интеграции, описанный Хьюлингом Джексоном [известным английским неврологом], локализуется не в лобных долях, как он считал, а в диэнцефалоне и мезенцефалоне», т. е. центральная интегральная система расположена в верхних отделах мозгового ствола (рис. 5.2). При поражении центрэнцефалической системы сознание человека выключается.

При раздражении электродами определенных частей головного мозга, по наблюдениям Пенфилда и его коллег, у некоторых больных возникали переживания «уже виденного» (« deja vu ») и «уже пережитого» (« deja vecu »). Например, у одной больной при воздействии электродов возникало ощущение того, что эта операция уже производилась раньше, и она даже знает, что будет хирург делать дальше. Другой больной стало казаться, что сейчас она рожает ребенка, причем окружающие предметы и события точно соответствуют тому, что окружало больную при действительных родах. «Обычно, — пишут Пенфилд и Робертс, — когда раздражение во время оперативного вмешательства вызывает у больных реакцию, отражающую прошлый опыт, сам больной считает, что его ответ — это нечто, имевшееся в прошлом опыте. В то же время больной может вполне осознавать тот факт, что он лежит на операционном столе. Таким образом, больной в состоянии размышлять, говорить об этом двойственном представлении и рассматривать его как странный парадокс.

Молодой человек И. Т. (Пенфилд и Джаспер, 1954, с. 136), недавно приехавший со своей родины, Южной Африки, восклицал во время раздражения верхней поверхности правой височной доли: «Да, доктор! Да, доктор! Вот я слышу смех людей — моих друзей — в Южной Африке». После прекращения раздражения больной мог обсуждать свое двойственное переживание и выражать удивление, так как ему казалось, что он был со своими кузинами у них дома, где он смеялся вместе с двумя молодыми девушками. Он не помнил, над чем они смеялись… По крайней мере, для больного вся сцена была так ясна, как если бы он закрыл глаза и уши и буквально через 30 секунд после этой сцены воспроизвел бы всю сцену «по памяти». Все то, что он видел, слышал и его личная интерпретация — было воспроизведено при приложении электродов.

Важно, однако, что во время воспроизведения прошлого переживания у больного не было побуждения говорить со своими кузинами; и он обращался к «доктору», находившемуся в операционной… Больные никогда не считали подобный опыт воспоминанием. Им представлялось, что они как будто вновь слышат, вновь видят — вторично переживают моменты прошлого…

Одна больная слышала рождественскую песню на своей Родине в Голландии. Ей казалось, что она находится в церкви и что она так же растрогана красотой окружающего, как это было в сочельник, несколько лет назад.

При описываемых реакциях на электрическое раздражение не бывает неподвижных образов. «Вспышка пережитого» имеет значительные зрительные и слуховые компоненты. Они всегда развертываются в виде зрительных и звуковых ощущений, а также, хотя и редко, в виде ощущения положения тела.

Читать дальше