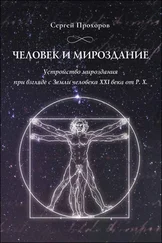

Тогда возникает вполне естественный вопрос: служит ли основным элементом памяти нейрон? Ведь это возможно лишь в том случае, если число битов хранимой информации меньше числа нейронов в головном мозгу. Как видно из вышесказанного, это требование удовлетворить невозможно.

«Нам совершенно неизвестен, — пишет Вулдридж, — механизм образования следов памяти на микроскопическом нейронном уровне. Не удалось даже идентифицировать какой-либо участок головного мозга, который, подобно запоминающему устройству электронной цифровой вычислительной машины, можно было бы с уверенностью признать местом хранения информации; ни одному хирургу еще не удалось с помощью скальпеля «удалить» воспоминание об отдельном событии или программу какого-либо определенного навыка».

Что касается речи, которой обладает только человек, то, как показали многочисленные хирургические операции, удаление участков мозга в так называемой «речевой» зоне коры не вело к существенному расстройству речи. Центр, связанный с управлением речью, считает известный нейрофизиолог доктор Вильдер Пенфилд (1891–1976), располагается в стволе мозга (в центральной части таламической области). Ни результаты электрического раздражения, ни наблюдавшиеся последствия естественных поражений мозга или хирургического давления его частей не дают сведений о том, где же хранится память о различных словах и в каких нейронах записана программа языковых синтаксических отношений. Нарушение процесса изложения смысловой речи ряд ученых связывают с какого-то рода «поломкой» мозговых устройств.

Пенфилд, анализируя клинические исследования мозга, выполненные им и его коллегами в Монреальском неврологическом институте (США), пишет в книге «Речь и мозговые механизмы» (1964): «Если существует переход между мышлением и мозгом, то при всяком речевом общении этот переход происходит дважды.

Очевидно, что-то происходит при переходе от сознания к мозговым механизмам говорящего и от мозговых механизмов слушателя к его сознанию», т. е. существует граница между мозгом и мышлением. «Этой границы, по объяснению некоторых философов, вовсе не существует. Но для нейрофизиолога такая действующая граница, бесспорно существует. Физиологические методы все больше приближают его к этой границе, но тут он приходит в тупик и выйти из этого тупика с помощью современных методов нейрофизиолог не может. Если он будет утверждать, что распространение нервных импульсов по определенным ганглиозным структурам и мышление — одно и то же, то он не много добавит для будущей работы, за исключением того, что лишит себя полезной терминологии.

Любой человек, применяющий дуалистическую терминологию, говорит о двух элементах живого сознательного человека: теле и душе, мозге и мышлении, электрической энергии, проводимой по интегративным путям полушарий мозга, и сознательной мысли; живой машине и духе [душе]…

Необходимость (которую чувствуют многие ученые) обращения к дуалистическим концепциям разума и тела выражена известным анатомом С. Ж. Херриком (1955) следующим образом: «Проблема мысли и тела, — писал он, — никогда не будет разрешена путем игнорирования таких больных вопросов, как дух и материя…

Имеются и две другие гипотезы: во-первых, существует точка зрения, когда-то настойчиво проповедовавшаяся епископом Беркли, что материя не существует вне восприятия мыслью человека или мыслью бога. Во-вторых, существует противоположная точка зрения, именуемая материалистической. Для тех, кто придерживается последней, не существует души, и разум человека следует объяснять только механизмами мозга. <���…>

Ученики Ивана Павловна надеются, что условные рефлексы…

могут служить для материалистического объяснения мышления».

В настоящее время наиболее важная часть исследований в России посвящена условным рефлексам, но это еще не решает проблемы.

«В конечном счете то, что мы ищем, — пишет Пенфилд, — это раскрытие тайны, которая хранится с незапамятных времен…

В научной медицине нет места для недоказуемых гипотез. Мы должны удовлетворяться изучением человека и животных научным методом, пользуясь языком «делового здравого смысла». Это — язык дуализма.

В настоящее время у нас нет оснований для научного объяснения отношений между мышлением и мозгом… И если когда-нибудь наступит день, когда научный анализ тела и мозга решит «тайну», то люди, искавшие истину со всей искренностью, будут одинаково рады: убежденные материалисты и дуалисты, ученые и философы, агностики и верующие. Безусловно, никто не должен бояться правды».

Читать дальше