В медицинской практике известны и другие случаи. Так, в 1952 г. 60-летний Роберт Моллет упал с четвертого этажа.

В результате операции ему удалили четвертую часть мозга. Оперировавший Роберта врач не гарантировал, что он будет двигаться и говорить. Но… Роберт не только выздоровел, но и дожил до 84 лет, занимаясь спортом и делами своей фирмы.

В 1959 году во время работы на стройке на голову Джоан Бликер (США) упала тяжелая бетонная балка. Пострадавшую срочно отвезли в больницу, где ей сделали операцию, в результате которой была удалена пятая часть мозга. После перенесенной травмы Джоан прожила еще 34 года в полном здравии и рассудке, и умерла она в результате автомобильной катастрофы в 1993 г.

В 1957 году на заседании Американской психологической ассоциации доктора Ян В. Брюэль и Джордж В. Олби выступили с докладом об успешно проведенной операции, в результате которой 39-летнему пациенту пришлось удалить всю правую половину мозга.

Больной быстро поправился и не утратил своих умственных способностей, которые так и остались выше среднего уровня. Согласно данным многих авторов, при огнестрельных проникающих ранениях мозга в 15–25 % случаев отсутствует потеря сознания. Многие исследователи считают, что положение Бреслауэра — Шюка, рассматривающее потерю сознания как очаговый симптом поражения продолговатого мозга (отдела ствола головного мозга), является правильным.

Анализируя клинику сотрясений мозга на основании наблюдений, сделанных в период Великой Отечественной войны, М. О. Гуревич приходит к выводу, что расстройство сознания в начальной стадии преимущественно зависит от нарушения стволовых механизмов, функция которых является предпосылкой для деятельности сознания. При наличии грубых явлений нарушения базальнодиэнцефальных (гипоталамических) отделов или задней черепной ямки больные обычно погибают в течение ближайших суток после травмы.

Сегодня у большинства специалистов не вызывает сомнения тот факт, что центр, управляющий эмоциями и другими жизненно важными функциями, локализован в стволе мозга.

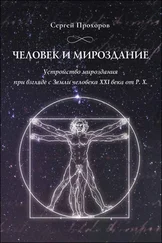

Большинство современных нейрофизиологов строят свои исследования на основе эволюционизма и гипотезы о том, что этим структурам мозга присущи мышление, чувства, память, способность принимать решения, интуиция и т. д.

Так, например, член-корреспондент РАН, профессор А. М. Иваницкий в работе «Главная задача природы: как на основе работы мозга возникают субъективные переживания» («Психологический журнал», 1999, № 3), рассматривает проблему «сознание и мозг», исходя из гипотезы о том, «что субъективно переживаемые феномены возникают в результате синтеза различных видов информации в ключевых для соответствующей психической функции зонах коры». При этом «синтез информации обеспечивается специальной организацией процессов мозга, включающей кольцевое движение нервных импульсов по структурам мозга. В процессе такого движения происходит активация памяти и возбуждение соответствующих центров мотиваций и эмоций, после чего возбуждение возвращается к местам первоначальных проекций, где осуществляются синтез и сравнение новой функции с той, которая хранилась в памяти…Ощущение возникает в результате синтеза на нейронах проекционной коры сведений о физических и сигнальных свойствах стимула. При мышлении синтез информации происходит в корковых динамических образованиях, названных фокусами взаимодействия, которые представляют собой центры нервных связей. Их топография специфична для различных мыслительных операций: при образном мышлении фокусы располагаются в теменно-височной, а при абстрактном мышлении — в лобной коре. Перекомбинация и синтез информации в центре приводят к нахождению решения». Ощущение своей индивидуальности, своего «я», по мысли Иваницкого, также имеет мозговую основу.

Эдельман Джералд Морис(р. 1929) , лауреат Нобелевской премии в области молекулярной биологии, предложил свою физиологическую теорию сознания, в основу которой положен «механизм возврата импульсов к тем же нейронным группам мозга, которые участвовали в первичной обработке поступившей информации, после дополнительного анализа и обогащения сведениями в других группах, в том числе в результате поступления новых сигналов из внешней среды» (см. «Разумный мозг», 1981).

Хьюбел Дэвид Хантер(р. 1926) , врач, нейрофизиолог, лауреат Нобелевской премии, анализируя свои многолетние исследования мозга, пришел к выводу, что мозг можно сравнить с компьютером. «Большинство нейробиологов при обсуждении этого вопроса согласятся с тем, что мозг можно рассматривать как машину, которая не обладает свойствами, лежащими за пределами возможностей научного исследования. Но верно и то, что с этим согласятся не все нейробиологи. В то же время несомненно все будут согласны с тем, что компьютер — это машина и ничего больше…

Читать дальше