(

Р. М. Рильке ).

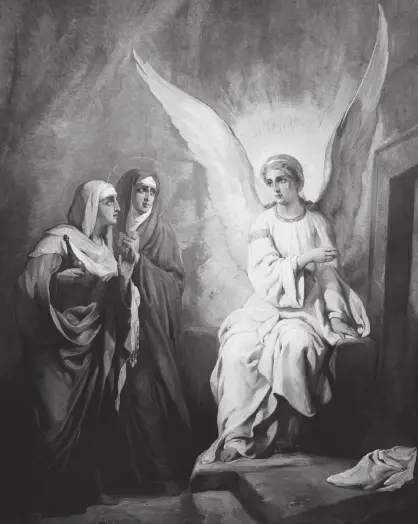

Утро Воскресения Христова, утро первой христианской Пасхи было пронизано светом. Последние главы Евангелий, сохранившие для нас эти утешительные свидетельства, так отрадно читать и перечитывать. Каждое евангельское событие имеет свои краски, свой особый фон и запоминающееся освещение. Христос, победитель смерти, гуляющий по утреннему саду. Веселый и уютный костер на песчаном берегу и хлеб с медом и печеная рыба для детей-учеников, и сами дети-апостолы – Петр бросается в воду, чтобы скорее увидеть Учителя, Фома трогает ранки, совсем как ребенок, зачарованный ранением или ссадиной. Горница, где таились ученики, путешественники в Эммаус и вечерняя трапеза с Воскресшим Богом – всё охвачено тихой радостью и мягким утренним светом, даже поздний ужин учеников, даже ночная ловля рыб.

Весна и Пасха – какое дивное и естественное сочетание! Оно будит в нас пастырей и заботливых старших братьев и хлопотливых сестренок, которых зовет земля, ждущая внимательных и чутких рук, любящих глаз, радетельного присмотра. Поля скучают о людях, деревья ждут детвору, а речной песок тоскует по детским ножкам, ведь он помнит наши следы, все розовые пяточки, которые когда-либо ступали по этому мягкому и родному животику, потому что он создан для детских ножек, потому и вода так хороша, и весело купаться – она «лепилась» под наше тело, у нее тоже есть заботливые руки, ждущие и нашей ответной заботы, и нашего братского благоговения. И ветер так хорошо дует в лицо, и солнце такое ласковое, и так хорошо кусается яблоко и растекается соком по детским мордочкам, по этим чудесным вечно липким пальчикам, и всё это – в откровении весны и пробудившейся жизни, оправданной, примиренной и освященной Пасхой, откровением Вечного Пастыря, явившегося не в царственном величии, а в облике смиренного пастушка, чуткого и заботливого, Пастыря людей и деревьев, вернувшего отцов детям, братьям сестер, деревья детям.

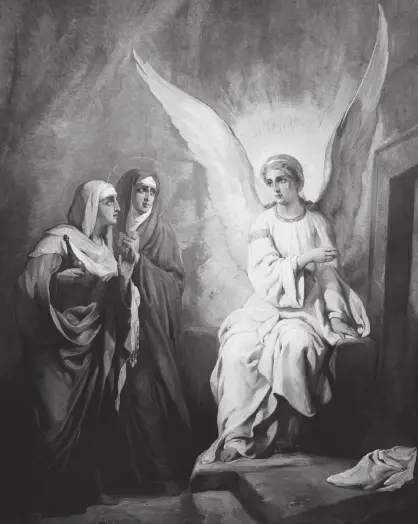

Воскресение Христово. 1896. Худ. Николай Кошелев

Каждый батюшка знает, как сложно священнику выйти из храма после воскресной литургии. Множество лиц, встреч, вопросов, а с ними – слез, улыбок, объятий и благословений. Приходится идти «сквозь строй», но это – обычный и очень важный труд пастыря. Однажды, пройдя «сквозь строй», вырвавшись на улицу, я пережил настоящее потрясение от встречи с одним маленьким человеком. Из-за яблони мне навстречу выбежал пятилетний Алеша, сын нашего водителя, добрый и нежный мальчик. Он увидел меня и побежал, крича во все горло: «Отец!» Дети не стесняются восклицать и восхищаться. У них еще слишком много сил жить и нерастраченная способность удивляться, особенно если они живут в любви и безопасности. Конечно же, я – отец. Меня так все зовут – «отец Савва». Но когда я услышал это имя от малыша, бросившегося обниматься, у меня оборвалось сердце. Ведь я просто монах, и у меня не может быть детей, и только иноки знают, что это самая большая жертва, которую мы приносим. Но на какой-то миг я, кажется, пережил то сложное чувство ужаса и благоговения, которое испытывают настоящие родители, ведь появление ребенка – это величайшее чудо, и быть родителем того, кого еще никогда на свете не было, и быть к этому причастным – как не возликовать перед лицом Божиим, не возблагодарить Его за этот дар!

Это чувство благоговения перед новой жизнью доступно каждому человеку и верующему, и неверующему. Но человек – существо религиозное, а это значит, что в любом из нас лежит неустранимая потребность каждый по-настоящему глубокий человеческий опыт религиозно или ритуально оформить. Поэтому в любой культуре вы обязательно найдете обряды, связанные с рождением ребенка, бракосочетанием, инициацией, погребением. Там, где человеческий опыт «выплескивается» за границы этого мира, человек погружается в стихию символа и обряда. Мой дедушка родился в 1924 году в глухой сибирской деревне. Там даже до революции не было церкви, а в советское время тем более ребенка невозможно было покрестить. Вместо этого моего дедушку «октябрили»: новорожденного носили по деревне с красными флагами под пение пролетарских гимнов. Родился ребенок – это надо было как-то пережить, принять, избыть, отметить, означить. Люди не могут без религии, без культовой оформленности своего подлинно человеческого опыта. Конечно, это не тезис в защиту крещения маленьких детей. Но заставляет задуматься. Да, большая часть тех, кто приносит нам крестить малышей, люди нецерковные. Они крестят по привычке, по обычаю, потому что «так надо». Мы – люди церковные – знаем, зачем крестим. Вернее – думаем, что знаем. Мы прочли в «Законе Божием», в «Катехизисе» или «Догматическом богословии», в самом лучшем случае, – в Писании. Это очень хорошо. Читаем, изучаем, штудируем. Без такого богословского усилия нам, христианам, никак нельзя. Это род духовного упражнения. Но я на своем священническом веку довольно часто встречал людей, которые «кожей чувствовали», что им нужно, очень нужно покреститься. Как я могу отказать этим людям? То, что они чувствовали и переживали, было больше того, что они знали и постигали рационально.

Читать дальше