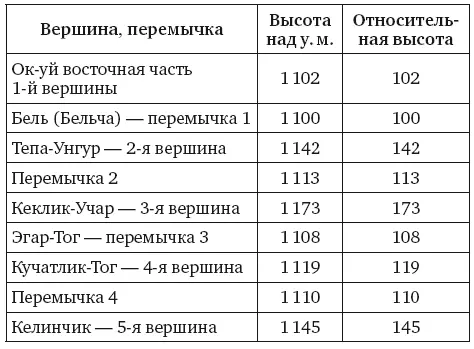

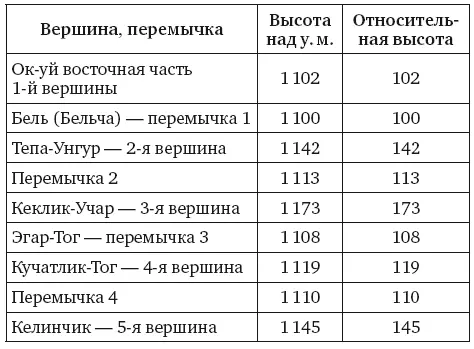

). Сложена гора кремнистыми сланцами и известняками верхнесилурийских и нижнедевонских периодов 2. В ее массиве выделяют пять вершин, четыре из которых простираются с востока на запад, одна отстоит к северу (фото 2–10). Высшая из них – третья (1 173 м над у. м.). Вершины соединены друг с другом четырьмя перевальными перемычками. От вершин до средней части склонов в рельефе преобладают выходы коренной породы, которые местами круто обрываются вниз или залегают друг на друге, как черепица. Ниже тянется шлейф обломочного материала, перекрытый лессовыми отложениями, среди которых имеются выходы породы основания. Склоны вершин образуют небольшие долинки. В одной из них, на южном склоне горы между третьей и четвертой вершинами, в конце II тысячелетия до н. э. существовало поселение, от которого, как считают, берет начало история города Ош.

Высоты горы Тахти-Сулейман

Общественная значимость горы Тахти-Сулейман

Территориально-культовый комплекс горы содержит два информационных пласта: домусульманский (II тыс. до н. э. – конец I тыс. н. э.) и мусульманский (конец I тыс. – начало III тыс. н. э.), ареалы распространения которых полностью совпадают, но отличаются по содержанию. Пласты залегают в трех зонах, наделенных разной степенью сакральности. Общая площадь зон значительно превышает 106 тысяч кв. км, что характеризует их как культовый комплекс первой величины 3. Доминантным культовым объектом в настоящее время является мечеть Тахти-Сулейман («Белый домик») на первой вершине горы. Раньше, до его постройки в конце XIV в., наибольшее значение, видимо, придавалось горизонтальной скальной плоскости (плите) Кадамджай, находящейся в основании домика, где выбиты жертвенные лунки, а также расположенному рядом скату, называемому ныне Сигалчикташ. Первая зона (сакральной чистоты) в настоящее время ограничена контуром «Белого домика», построенного над лунками, почитаемыми как следы рук пророка Сулеймана. Верующие перед входом в домик традиционно снимают обувь и, войдя внутрь его, присев, читают молитвы. Вторая зона (ближнего влияния святыни, или зона ритуалов ), в принципе, охватывает всю территорию горы (т. е. пять вершин). Но если обратить внимание на распределение культовых проявлений (рис. 2–6), то станет видно, что наибольшая культовая интенсивность зоны сосредоточена на восточном и юго-восточном склонах первой вершины. Характерно, что эта часть совпадает с вакфным установлением мазара Асаф ибн Бурхия, куда в XIX веке входило еще и прилегающее к мазару кладбище. Третья зона (дальнего влияния святыни) включает всю Ферганскую долину и выходит далеко за ее пределы, фактически охватывая регион Средней Азии, где проживают верующие мусульмане, ежегодно совершающие паломничество к горе.

Гора Тахти-Сулейман как святыня на протяжении долгого времени сохраняет набор функций, присущий значимым культовым объектам. Первая – консолидирующая функция – проявилась, вероятно, уже в эпоху бронзы, но стала явной в античный период и раннее Средневековье. В это время на горе для проведения общественных молений и жертвоприношений собирались члены родовых или религиозных общин со сравнительно небольшой территории. В позднее средневековье, когда гора стала общемусульманским местом поклонения первой величины, ареал ее влияния значительно расширился, объединяя верующих всей Средней Азии.

Медиаторная функция отражает посредническую роль культовых объектов в общении с высшими силами. В древности места поклонения представлялись соединяющим мостом между силами трехчастного мира. В исламе они служат своего рода «трансляторами» молитв, поскольку мечети ориентированы на Каабу в Мекке, считающуюся местом, наиболее близким к Аллаху, а молитвы, произнесенные на мазарах, как считают, передаются Аллаху через святых. Медиаторная функция горы Тахти-Сулейман ярко выражена и подчеркнута во многих преданиях. Однако не все почитаемые объекты горы имеют равное значение. Наиболее выделяются три из них: мечеть Тахти-Сулейман («Белый домик»), скат Сигалчикташ и грот Чаккатамар (Укалаткар).

Коммуникативная функция. При посещении мест поклонения (праздники, ежедневные ритуалы и т. п.) происходят обмен мнениями среди верующих и сознательное сливание в массы заинтересованными духовными лицами нужной информации. Популярные святые места в Средней Азии становились источниками антирусской, а после революции – и антисоветской пропаганды. Поэтому в эпоху социализма, когда святыни временно затаили свою коммуникативную функцию, власти все равно продолжали борьбу с ними. Например, на первой вершине горы Тахти-Сулейман в 1963 году снесли мечеть («Белый домик»). Однако подъемы и спады активности посещения мест поклонения верующими синхронны со снижениями и повышениями стабильности состояния общества и в общем не зависят от мнения властей. В период «брежневского застоя» массовое паломничество к горе Тахти-Сулейман проходило под видом туризма, хотя и не было столь интенсивным, как впоследствии. В начале перестройки наблюдался наплыв верующих, которые уже не скрывали цели своего посещения горы.

Читать дальше

![Генри Хаггард - Копи царя Соломона. Священный цветок [сборник]](/books/429144/genri-haggard-kopi-carya-solomona-svyachennyj-cvetok-thumb.webp)