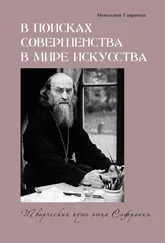

Архимандрит Софроний . Видеть Бога как Он есть. С. 10–11.

Архимандрит Софроний . Видеть Бога как Он есть. С. 14–15.

Архимандрит Софроний . Письма в Россию, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2010, с. 28.

Его заявление на поступление в это учреждение, датируемое июлем 1918 года, было найдено в московской библиотеке в 2013 году: РГАЛИ, ф. 680, оп. 4, ед. хр. 73, л. 1, из личного дела С.С. Сахарова.

П. Кончаловский также преподавал в мастерской И. Машкова с 1907 г. Именно в мастерскую П. Кончаловского поступил Сергей в 1918.

Кубизм, лучизм, футуризм, конструктивизм и т. д. См. C. Lodder. Russian Painting of the Avant Garde 1906–1924. Edinburgh: Scottish National Gallery of Modern Art, 1993.

«Эти века совпали с борьбой против татарского ига (1243–1480). Русь, находящаяся между Востоком и Западом, служила сдерживающей силой проникновению татар глубже на Запад. Ее географическое положение между Европой и Азией объясняет особенный стиль русского искусства и архитектуры». – Tamara Talbot Rice . A Concise History of Russian Art. London: Thames & Hudson, 1963.

Московская, Новгородская, Суздальская, Псковская и т. д. – Там же.

Было еще несколько мастеров, но их имена до нас не дошли. – Там же.

Особенно это касается портретной живописи, где лица не имеют стереотипного выражения, но изображают человека с его индивидуальными чертами и выражением. В пейзажной живописи русские художники изображают природу очень личностно и «индивидуально». – Concise History of Russian Art. p. 213.

Это учреждение стало серьезным соперником Академии. – Gray, Camilla . The Russian Experiment in Art 1863–1922. London: Thames & Hudson, 1986, p. 16.

В это время совершалось пробуждение национального самосознания, в 1861 году было отменено крепостное право, развивались народнические и демократические идеи. – Orlando Figes. Natasha’s Dance. London: Penguin, 2003.

Некоторые из художников этой группы: Николай Ге (1831–1894), Михаил Нестеров (1862–1942), Илья Репин (1844–1930), Василий Суриков (1848–1916) и Виктор Васнецов (1848–1926). Позднее к ним также присоединился Валентин Серов (1865–1911). В работах отца Софрония есть определенное влияние некоторых из этих художников, например, выражение лиц, написанных Ге; общее чувство цвета и стиля Нестерова; глубина Васнецова и т. д. – Russian Art, pp. 233–242.

Основоположниками направления славянофильства были представители московской аристократии и интеллигенции. Они придерживались старой русской традиции, сопротивляясь западному влиянию, которое господствовало в Петербурге. – Encyclopaedia Britannica, Micropaedia, 1981, Vol. IX, p. 268–269.

Произведения М. Врубеля имеют индивидуальный стиль, они принадлежат к постимпрессионизму и русскому модерну. – The Russian Experiment, pp. 29–36.

Старообрядцы – приверженцы старой веры, отколовшиеся от официальной Церкви после реформы патриарха Никона (1652–1658). Старообрядцы активно выступали против нововведений, отстаивая традицию древнерусской и византийской иконы. – Olga Medvedkova. Les Icônes en Russie, Paris: Gallimard, 2010, pp. 15–17.

Матисс даже посетил Щукина в Москве в 1911 году. Он был принят с большим почетом художниками русского авангарда. Древние русские иконы произвели на него большое впечатление. – French Painters, Russian Collectors, pp. 188–191. Есть цитата, где он говорит, что французские художники должны приезжать в Россию для изучения икон. – См. M. Chamot , Gontcharova, Paris: La Biblithèque des Arts, 1972.

Коллекция С. Щукина вызывала противоречивые чувства в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В. Серов, один из преподавателей училища, был в ужасе от влияния картин, собранных в этой коллекции, на его студентов. Он боялся, что это массовое увлечение будет отвлекать студентов от необходимой дисциплины и помешает их творческому развитию. Серов был осведомлен о тревожных настроениях в среде нового поколения русских художников. Он преподавал многим авангардистам и видел в каждом готовность к переменам и странную уязвимость. «Его собственный успех был основан на том, что Бенуа называл “постепенным тихим развитием” его работы. Теперь он имел дело с молодыми людьми, которые считали, что “искусство – это искажение реальности, а не ее копия”. В эмоциональной беседе Серов подтвердил своему коллеге свой “ужас от того влияния, которое производят на его студентов картины, привозимые из Парижа”. Серову было трудно поддерживать разумный разговор со студентом, который настаивал на истинности своего собственного сомнительного видения действительности. Обычным был следующий диалог: “Вы видите, что здесь изображена блондинка?” “Да, но это я так ее вижу”. ( Пауза. ) “Вы ходили к Щукину?” После того, как студенты знакомились с экзотической коллекцией Щукина, они с крайней неохотой возвращались к упорядоченной программе училища; занятия казались им тоскливыми и скучными. В конце концов Серов заявил в отчаянии: “Каждый видит по-своему; они хотят идти в ногу с Парижем и не хотят учиться. После того, как они попробовали этот острый перец, еда училища им уже не по вкусу, и они хотят избавиться от всего этого обучения и больше ничего не слушают. Довольно! Это все одни глупости”. В 1909 году, за два года до своей смерти, Серов уволился из училища». – French Painters, Russian Collectors, p. 196.

Читать дальше