Отец Софроний рассказывал, как преподаватель во время занятий живописью подходил к какому-нибудь мольберту, хвалил студента за разные элементы и части работы и затем отходил, советуя: «делай немного хуже, и будет лучше», имея в виду, что хорошая работа может распасться на излишне проработанные детали, потеряв целостность. Отец Софроний также вспоминал слова, используемые для похвалы: если что-то было хорошо сделано, это называлось «неплохо», а если что-то было безупречно, то это называлось «совсем неплохо». Отец Софроний позднее использовал ту же самую терминологию всю свою жизнь.

П. Кончаловский часто приглашал студентов к себе в ателье и показывал свои последние работы. Кроме того он, так же, как и И. Машков, советовал своим студентам часто посещать собрания Щукина и Морозова. Там они должны были изучать и сравнивать работы разных мастеров.

П. Кончаловский совершил путешествие в Италию в 1924 году и пришел в восхищение от природы в Сорренто. У него есть мудрое наблюдение:

«Такие моменты всегда записываются на приход в душе, хоть они и не кажутся мне особенно полезными для развития личного творчества художника. Это была для меня пора какой-то дремоты и грез, после глубоких душевных переживаний войны и революции, пора духовного подъема, оставляющего след на всей дальнейшей работе, заряжающего на целые годы бодростью и радостью. Но художник не может долго дышать разреженным воздухом таких высот – он привык работать в долине, для настоящего движения вперед ему всегда необходимо полнейшее внутреннее равновесие, а здесь оно было утрачено, кончено» [60].

Эта цитата во многом созвучна с будущим отношением отца Софрония к искусству и жизни в целом.

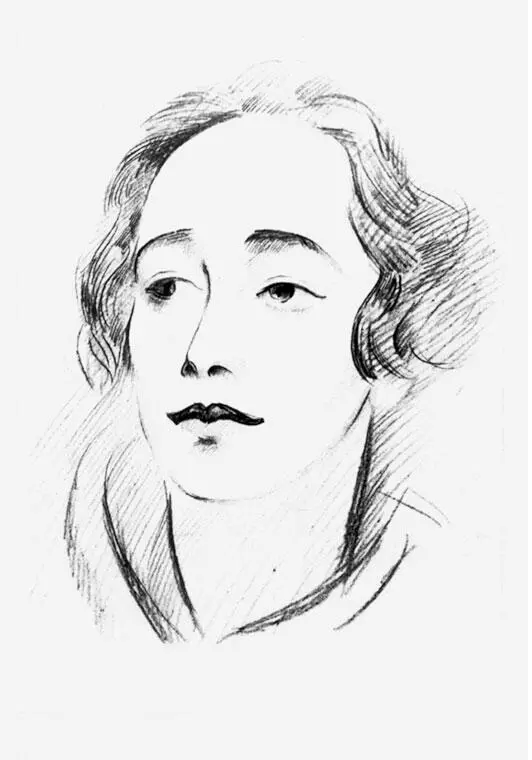

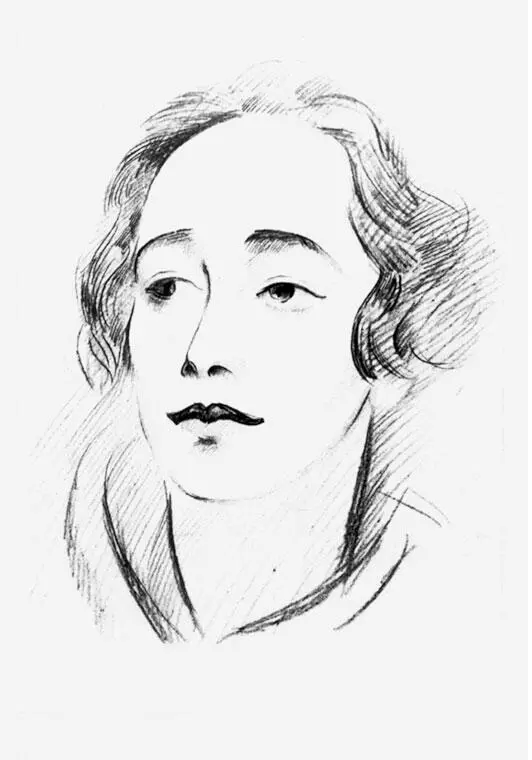

Сохранился портрет, написанный Сергеем Сахаровым в мастерской П. Кончаловского в 1921 году. На нем изображена его подруга и сокурсница Евгения Лурье (1898–1965). Это рисунок чернилами без предварительной подготовки карандашом. Он обладает изяществом и лаконичностью изображения, целостность которого достигается минимальными средствами. Поскольку лица женщин почти не имеют теней, а только черты, то и на этом портрете на лице нет теней: все внимание сосредоточено на глазах, которые переданы в мельчайших деталях. Портрет безупречно передает сходство, но одновременно выражает характер, состояние и настроение изображаемого человека. Рот сильно выделен; но не нарушает общего утонченного характера изображения. Лицо нарисовано дугообразными линиями, строящими форму и вместе с ней характер представленного человека. Волосы состоят из направляющих линий различной формы и нажима, а объем передан с помощью теней. Обрывистые линии и штриховка намечают одежду. Шея сильно выделена и обозначена с помощью диагональной штриховки. Здесь присутствуют все описанные методы, которым учили в мастерской. Это настоящий портрет, свидетельствующий о серьезной академической подготовке, и он отличается от автопортрета, сделанного тремя годами ранее. Некоторые черты и особенности, присущие этому портрету, мы увидим в последующих работах Сергея.

Евгения Лурье, 1921 г. Рисунок, бумага, тушь

Еще одним другом Сергея из мастерской Кончаловского был Григорий Сретенский (1899–1973), который был одним из основателей общества «Бытие» (1922–1929) и организовывал выставки, пропагандирующие стиль русского сезаннизма.

В мастерской Кончаловского Сергей научился технике, рисунку, разным методам живописи и получил глубокое классическое и модернистское художественное образование. Поскольку Кончаловский был вдохновлен мастерами эпохи Возрождения, он старался передать свое знание и понимание студентам, к которым относился с большой любовью и заботой. Он предпринимал усилия по освобождению их от военной службы, чтобы не прерывать их художественного образования. Однако учителем, оказавшим на Сергея наибольшее влияние, стал другой художник.

«В дни молодости моей один русский artist – живописец, впоследствии ставший знаменитым, увлек меня идеей чистого творчества, склонив к абстрактному искусству» [61].

Под «русским художником» отец Софроний подразумевает Василия Кандинского.

В. Кандинский, русский по рождению, получил художественное образование и впоследствии работал, в основном, в Германии. Однако он сохранял тесную связь с родиной, куда был вынужден возвратиться в 1914 году, в начале Первой мировой войны. Но перед этим в 1911 году в Петербурге состоялась презентация его книги «О духовном искусстве», а в 1914 году она появилась в печати. С 1910 года Кандинский выставлялся с группой «Бубновый валет», а в 1915 году в Москве была выставлена его абстрактная «Композиция VII».

Читать дальше