1 ...8 9 10 12 13 14 ...20 1917 год был очень продуктивным для всех направлений искусства в России; было организовано множество выставок и театральных постановок [40]. Это было время перемен и волнений, время, полное несбывшихся надежд на будущее с бесконечными возможностями и широкими горизонтами. В последующие годы в области различных художественных направлений наблюдались стремительное развитие и эксперимент, особенно это коснулось модернизма, сценического искусства и декорации. Плакат и фотомонтаж заняли позиции в искусстве, создавалась футуристическая поэзия. Все стремились к функциональному и утилитарному искусству. Это особенно характерно для футуризма и конструктивизма. Тем не менее оба направления пришли к абстракционизму, а затем трансформировались в промышленное искусство.

Однако эпоха эксперимента в искусстве русского модерна продлилась недолго. Отчасти она закончилось ввиду того, что государство стало навязывать социалистический реализм, отчасти движение распалось из-за внутренней неорганизованности.

Сергей все это время был погружен в собственную интенсивную внутреннюю борьбу, которая избавила его от принадлежности к какой-либо из этих групп.

«В молодые годы увлечение искусством отрывало меня от всего, что кругом меня. Владело мною одно стремление: проникнуть в тайну красоты всякого видения, то есть явления природы. Чем больше я погружался в мои искания, тем ТАИНСТВЕННЕЕ становилось всякое видение, и я изнывал от восторга перед этой тайной. Мы видим мир совсем не так, как видит его “ученый”. Возьми небо… Что это для “ученого”? Фикция, рассеянный солнечный свет, отраженный в атмосфере Земли, а дальше за этим небом ТЕМНОЕ БЕСКОНЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО, КОСМОС. И я всегда понимал, что виденное нами небо, дивно-голубое, не “стенка” вокруг Земли; что за пределами видимого лежит беспредельность космическая, непостижимая так же, как и видимое небо. Лежа на крыше моего ателье, я внимательно всматривался в небо, и оно странно приближалось ко мне, и так близко, как будто и меня уже охватывало собою. Но ТАЙНЫ СВОЕЙ не сообщало мне. О, я так страстно смотрел на все предметы, на все явления, и каждое явление, каждый предмет становились тайной. Как возможно, что простой в себе луч света разлагается на бесконечные нюансы и в целом создает картину, вечно живую, непрестанно изменяющуюся, хотя и сохраняет нечто единое?» [41]

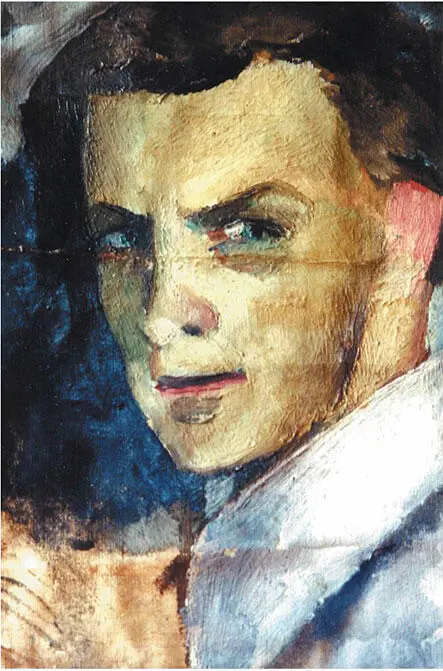

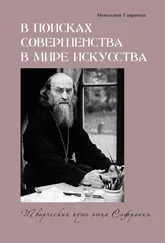

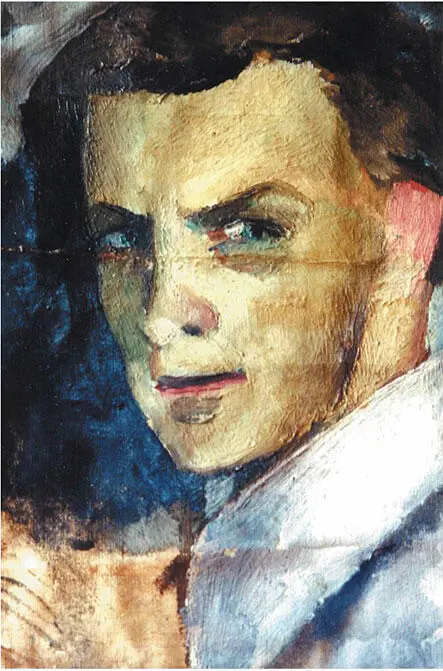

Иллюстрацию этому можно найти в автопортрете, который Сергей написал в 1918 году.

На картине изображен молодой человек, верхняя часть тела повернута вполоборота, голова на три четверти обращена к зрителю, а глаза смотрят слегка поверх нас. Возможно, то, что мы видим – это лишь фрагмент большой картины; на эту мысль наводит расположение красок на заднем плане. На портрете видны четкие горизонтальные линии, свидетельствующие о том, что холст складывали, возможно, для того, чтобы его спрятать. Остальные работы Сергея были уничтожены родственниками после его отъезда из России: в то время было опасно быть замеченным в связях с иностранцами.

Автопортрет, 1918 г. Холст, масло

Эта картина выполнена маслом на холсте: непринужденный предварительный набросок теплым коричневым тоном, поверх него прямые мазки разных цветов в стройном колористическом согласии, и, наконец, пастозное письмо лица: в основном, желтой охрой, с примесью белил по освещенным местам и более глубоких охристых оттенков в тенях, усиленных коричневым цветом там, где тень особенно густа. Кое-где тени положены бледно-розовым цветом: прежде всего, на обращенном к зрителю крыле носа, на ухе и сзади на шее. А вверху уха такая тень, набирая полную силу, становится ярко-красной.

Но главное здесь – глаза: один на освещенной части лица, другой – в тени. Формообразующие оттенки тут другие, благодаря добавлению в палитру зеленого. Собственно, взятый для этого пигмент скорее всего не зеленый, но ирисно-синий, то есть холодного оттенка – видимо, берлинская лазурь. Смешанная с желтой охрой разных оттенков, преобладающих в письме лица, она дает холодные зеленые и коричневые отсветы на его теневой стороне и вокруг глаз. А сдержанные красные акценты в углу одного глаза и слегка ниже другого усиливают их взгляд [42].

Письмо лица напоминает работу над скульптурой: кисть, как резец, движется по форме, выявляя ее прямыми мазками. Рот обрисован двумя прямыми чертами: снизу – великолепной ярко-красной, а на месте верхней губы – более темной. Эта простота, отсутствие подробностей придает портрету большую выразительность. А тщательная разработка поверхности вокруг рта восполняет минимализм в его изображении. Ниже рта тень выдержана в том же тоне, что и под глазами, где она противостоит близлежащему сильному цвету. Таким образом достигается тональное равновесие портрета.

Читать дальше