Праздник летнего солнцеворота, Купалу (на Русском Севере также встречается название «Ярилин день», но там Ярилу перед действом не хоронят), широко отмечали все обитатели

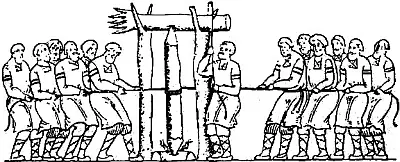

Купальские игры. Реконструкция НИО «Северный ветер» (июнь 2008). Фото Д. Гаврилова

Европы, да что там – северного полушария вообще.

У всех европейских народов составные части обрядового действа были весьма сходными. Это указывает на очень древнюю основу праздника. К таким общим чертам можно отнести его отмечание на протяжении всей ночи, возжигание костров, песни и пляски вокруг них, прыжки через костры, ритуальные омовения, сбор трав для целительско-колдовских целей или плетения венков.

День летнего солнцеворота – апофеоз торжества света в северном полушарии. Короткое европейское лето достигает наивысшей точки. День наиболее долог, а ночь совсем коротка: Купалинка, ночь маленька,

Не выспалася деванька

(белорусская народная песня).

Летний солнцеворот – пора расцвета производительных сил Природы, впереди – созревание и диких «даров природы», и взращиваемых земледельцами плодов, зерновых. Время приближения жатвы.

Для язычника древности наступало время, от которого зависит будущее его и его рода. Развитие производительных сил не позволяло создавать большие запасы еды, по этому в купальской обрядности значительное место отведено обережным действиям. Козни недругов рода людского пресекались совершением множества охранительных обрядов.

Обобщение обильных восточнославянских этнографических сборов касательно Купалы позволяет выделить ряд характерных древнейших обрядовых черт праздника:

– почитание растительности в виде собирания трав и плетения венков, а также в виде изготовления обрядового дерева (которое впоследствии уничтожается или сжигается) [22], вождение хороводов вокруг него;

– почитание предков (сюда, возможно, следует отнести и изготовление куклы из соломы или трав, а также ее обрядовые похороны);

– почитание Солнца в его наивысшей плодородной силе (складывание и разведение купальского костра, разведение нового огня древнейшим способом трения, возжигание огней под деревьями, катание солнечного колеса и т. п.);

– обережные действия, направленные на обеспечение хорошего урожая, общее оздоровление участников праздника и сохранение плодородия в целом (прыжки через костер, хороводы вокруг костра, песни и пляски, «гоняние» ведьм, заговоры скоты и посевов, обрядово-эротические действия, обход дворов с целью их магической защиты, гадания на урожай и супружество);

– ритуальные пиры, которые также можно рассматривать как своего рода жертвоприношения богам и духам предков; при этом символизм купальской обрядовой кухни указывает на почитание Солнца, поминальную обрядность и обеспечение хорошего урожая.

Мифологему праздника исследователи понимают достаточно противоречиво. Общепризнано, что в основе праздничного предания лежит мотив кровосмесительного брака между братом (огнем) и сестрой (водой). Он весьма архаичен и восходит к далеким праславянским векам. Надо полагать, славяне (как и большинство других древних народов) прекрасно понимали, что кровосмешение, понятое буквально, влечет за собою вполне определенные биологические по следствия для рода. Следовательно, перед нами, скорее всего, образ – образ поэтический, драматичный, который никоим образом не следует истолковывать «по букве» предания, но только по «духу».

Для понимания «духа» праздника следует вспомнить, что символом Купалы во многих областях обитания восточных славян служит иван-да-марья. Этот своеобразный по облику цветок с желтыми соцветиями и фиолетовыми листьями (их тоже считали цветами) действительно распускается незадолго до летнего солнцеворота и, по одной из версий предания, вырос на могиле сестры-соблазнительницы, убитой собственным братом.

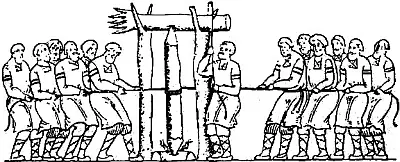

Добывание живого огня (старинный рисунок). Обычно считают, что это делали только на Купалу, но это неверно. Огонь принято было обновлять едва ли не на все главнейшие праздники. Так, в Западной Европе такое же действо проходило на Бельтайн (вся праздничная обрядность которого очень напоминает обрядность Купалы)

Однако Н. Пенник усматривает в праздновании дня летнего солнцеворота ритуальную и смерть Бальдра, в скандинавской традиции – бога солнечного света, часть земледельческой мистерии (что, если подумать, не лишено глубокого смысла).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу