В марте 1800 года Василий Дроздов был зачислен в философский класс Троицкой семинарии в Сергиевом Посаде. Но прежде прошел непростое испытание: на глазах у ректора и преподавателей он должен был на латыни написать сочинение на философскую тему «Существуют ли врожденные идеи?»

В отзыве ректора семинарии архимандрита Евграфа (Музалевского-Платонова) о Василии Дроздове и еще одном семинаристе, Матфее Знаменском, содержится такая характеристика: «И по прилежанию, и по остроте ума, как в других науках, так и преимущественно в поэзии, они, без сомнения, лучше всех. Отличаются особенною скромностью».

В письмах к родным Василий сообщает о своих успехах в учебе, о назначении старшим по уходу за больными в семинарской больнице. Упоминает он и о том, что к нему благоволит и оказывает особое покровительство московский митрополит Платон (Левшин), патрон семинарии. При посещении митрополита Платона «он редко видит начальника, а чаще отца, наставника».

Василий посвятил митрополиту Платону и свои юношеские стихи:

Пой в песнях великих героев, Омир!

Дела же Платона ты петь не дерзай:

Поэты наклонны и правду превысить —

А как превозвысить деянья Отца?

Но в этом отношении не было подобострастия и желания быть замеченным. Как вспоминает Н. В. Сушков, однажды ректор, устраивавший по давнему обычаю в Лавре праздник в честь именин митрополита Платона, предложил Василию и другим ученикам написать стихи на латыни. Предполагалось, что во время праздника семинаристы прочтут свои сочинения митрополиту, после чего вступят с гостями в импровизированную беседу на латыни, чтобы продемонстрировать свои знания. Стихи на латыни Василий Дроздов написал, но от публичного чтения и разговоров, к неудовольствию ректора, отказался, сказав, что это театральное представление, а он не желает быть актером…

После окончании семинарии Василий остался в ее стенах преподавать греческий и еврейский языки, через три года стал учителем поэзии, еще через два был назначен преподавателем высшего красноречия и риторики. У него был особый дар публичных выступлений и проповедей – всегда умных, ярких, запоминающихся.

Первую речь на широкую публику Василий произнес 12 января 1806 года, когда Лавра праздновала день освобождения от поляков в 1610 году. В ней прозвучали очень важные для всего его будущего служения слова: «Религия в обществе есть пружина, по ослаблении коей все действия махины приходят час от часу в больший беспорядок».

Еще через три месяца, перед Пасхой, им было произнесено пламенное «Слово в Великий Пяток», начинавшееся с восклицания: «Совершишася!

(Ин. 19: 30) – возопил Иисус на Кресте, и возопил гласом велием, дабы он услышался в небесных, земных и преисподних…»

В августе 1806 года молодой преподаватель был официально назначен проповедником при Троице-Сергиевой Лавре.

Митрополит Платон предложил Василию избрать иноческий путь, ко всему прочему открывавший дорогу к высшим церковным назначениям, но тот колебался, в письмах спрашивал совета у отца. Михаил Федорович прислал довольно уклончивый ответ: «Все зависит от способностей и склонностей каждого. Их можно знать самому.» – он хотел, чтобы Василий принял самостоятельно такое важное решение.

Два года прошли в размышлениях о принятии монашества, колебаниях и внутренних борениях.

«Я похож на такого человека, который стоит в глубокую ночь на пустой дороге, не хочет ни быть на одном месте, ни подвинуться впереди и при слабом свете звезд размышляет о темноте; который, однако, желает лучше ночевать с людьми в поле, нежели в лесу один или со зверями», – пишет Василий отцу в 1882 году.

Но вот «глубокая ночь» рассеивается: Василий Дроздов подал прошение о принятии монашеского пострига, называя это «доверенностью к провидению». В письме он сообщает об этом отцу: «Батюшка! Василья скоро не будет; но вы не лишитесь сына: сына, который понимает, что Вам обязан более, нежели жизнью».

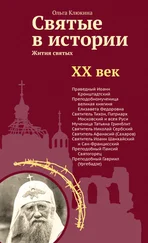

16 ноября 1808 года в Трапезной церкви Троице-Сергиевой Лавры Василий Дроздов был пострижен в монашество с именем Филарет, в честь праведного Филарета Милостивого, а еще через пять дней – рукоположен в иеродиакона. «Тот же образ жизни; те же упражнения; та же должность; то же спокойствие, кроме того, что прежде, с некоторого времени, я иногда думал: что-то будет? Что-то выйдет? А теперь и этого не думаю», – делится он с отцом своими мыслями.

В 1809 году указом Синода иеродиакон Филарет был вызван в Петербург «для усмотрения и определения его соответственно его знанию и способности». Там вскоре он был возведен в сан иеромонаха.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу