На улице собралась уже небольшая толпа. Уже раздавались свистки, и к месту ожидаемого происшествия, не спеша подходил маленького роста милиционер. Носатый дворник суетился, расталкивая людей и поясняя, что падающие с крыши могут вдарить собравшихся по головам. К этому времени уже обе Иды Марковны, одна в платье, а другая голая, высунувшись в окно, визжали и били ногами. И вот, наконец, расставив руки и выпучив глаза, падающие с крыши ударились об землю.

Так и мы, иногда, упадая с высот достигнутых, ударяемся об унылую клеть нашей будущности.

3–7 сентября 1940

«Я не стал затыкать ушей…»

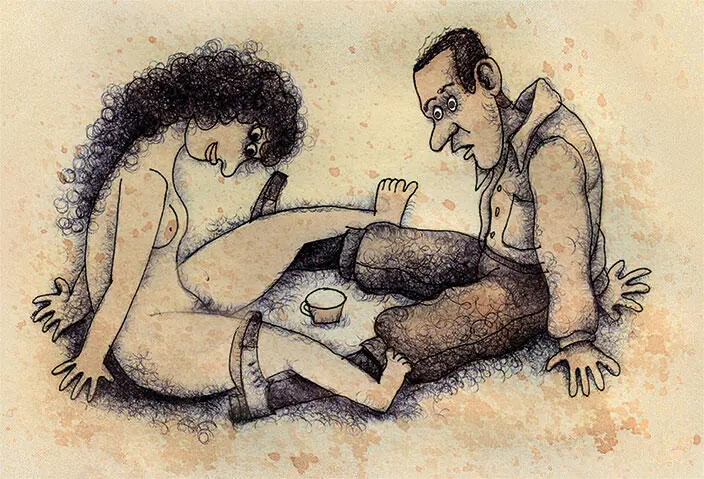

Я не стал затыкать ушей. Все заткнули, а я один не заткнул, и, потому, я один всё слышал. Я, также, не закрывал тряпкой глаз, как это сделали все, И, потому, я всё видел. Да, я один всё видел и слышал. Но, к сожалению, я ничего не понял, а потому, значит, какая цена тому, что я один всё видел и слышал? Я даже не мог запомнить того, что я видел и слышал. Какие-то отрывочные воспоминания, закорючки и бессмысленные звонки. Вот пробежал трамвайный кондуктор, за ним пожилая дама с лопатой в зубах. Кто-то сказал: «…вероятно из-под кресла…» Голая еврейская девушка раздвигает ножки и выливает на свои половые органы из чашки молоко. Молоко стекает в глубокую столовую тарелку. Из тарелки молоко переливают обратно в чашку и предлагают мне выпить. Я пью; от молока пахнет сыром… Голая еврейская девушка сидит передо мной с раздвинутыми ногами, ее половые органы выпачканы в молоке. Она наклоняется вперед и смотрит на свои половые органы. Из ее половых органов начинает течь прозрачная и тягучая жидкость… Я прохожу через большой и довольно темный двор. На дворе лежат сложенные высокими кучами дрова. Из-за дров выглядывает чье-то лицо. Я знаю: это Лимонин следит за мной. Он смотрит: не пройду ли я к его жене. Я поворачиваю направо и прохожу через парадную на улицу. Из ворот выглядывает радостное лицо Лимонина. Вот жена Лимонина предлагает мне водку. Я выпиваю четыре рюмки, закусываю сардинками и начинаю думать о голой еврейской девушке. Жена Лимонина кладет мне на колени свою голову. Я выпиваю еще одну рюмку и закуриваю трубку. «Ты сегодня такой грустный», – говорит мне жена Лимонина. Я говорю ей какую-то глупость и ухожу к еврейской девушке.

<1940>

Фаол сказал: «Мы грешим и творим добро вслепую. Один стряпчий ехал на велосипеде и вдруг, доехав до Казанского собора, исчез. Знает ли он, что дано было сотворить ему, добро или зло? Или такой случай: Один артист купил себе шубу и якобы сотворил добро той старушке, которая, нуждаясь, продавала эту шубу, но зато другой старушке, а именно своей матери, которая жила у артиста и обыкновенно спала в прихожей, где артист вешал свою новую шубу, он сотворил, по всей видимости зло, ибо от новой шубы столь невыносимо пахло каким-то формалином и нафталином, что старушка, мать того артиста, однажды не смогла проснуться и умерла. Или еще так: один графолог надрызгался водкой и натворил такое, что тут пожалуй и сам полковник Дибич не разобрал бы что хорошо, а что плохо. Грех от добра отличить очень трудно».

Мышин, задумавшись над словами Фаола, упал со стула.

– Хо-хо, – сказал он лежа на полу, – че-че.

Фаол продолжал: «Возьмем любовь. Будто хорошо, а будто и плохо. С одной стороны сказано: возлюби, а, с другой стороны, сказано: не балуй. Может лучше вовсе не возлюбить? А сказано: возлюби. А возлюбишь – набалуешь. Что делать? Может возлюбить, да не так? Тогда зачем же у всех народов одним и тем же словом изображается возлюбить и так и не так? Вот один артист любил свою мать и одну молоденькую, полненькую девицу. И любил он их разными способами. Он отдавал девице большую часть своего заработка. Мать частенько голодала, а девица пила и ела за троих. Мать артиста жила в прихожей на полу, а девица имела в своем распоряжении две хорошие комнаты. У девицы было четыре пальто, а у матери одно. И вот артист взял у своей матери это одно пальто и перешил из него девице юбку. Наконец, с девицей артист баловался, а со своей матерью не баловался и любил ее чистой любовью. Но смерти матери артист побаивался, а смерти девицы – артист не побаивался. И когда умерла мать, артист плакал; а когда девица вывалилась из окна и тоже умерла, артист не плакал и завел себе другую девицу. Выходит, что мать ценится как уника, вроде редкой марки, которую нельзя заменить другой».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу