— C’était une belle époque.

— Oui.

— Qu’est-ce qui a changé, Marcus ?

— Rien. Tout, mais rien. Nous avons tous changé, le monde a changé. Le World Trade Center s’est effondré, l’Amérique est partie en guerre… Mais le regard que je vous porte n’a pas changé. Vous restez mon maître. Vous restez Harry.

— Ce qui a changé, Marcus, c’est ce combat entre le maître et l’élève.

— Nous ne nous combattons pas.

— Et pourtant si. Je vous ai appris à écrire des livres, et regardez ce que me font vos livres : ils me nuisent.

— Je n’ai jamais voulu vous nuire, Harry. Nous retrouverons celui qui a brûlé Goose Cove, je vous le promets.

— Mais est-ce que cela me rendra les trente ans de souvenirs que je viens de perdre ? Toute ma vie partie en fumée ! Pourquoi avez-vous raconté ces horreurs sur Nola ?

Je ne répondis pas. Nous restâmes silencieux un moment. Malgré la faible lumière des appliques, il remarqua les plaies sur mes poings formées par la répétition des frappes sur les sacs de boxe.

— Vos mains, dit-il. Vous avez repris la boxe ?

— Oui.

— Vous placez mal vos frappes. Ça a toujours été votre défaut. Vous tapez bien, mais vous avez toujours la première phalange du majeur qui dépasse trop et qui frotte au moment de l’impact.

— Allons boxer, proposai-je.

— Si vous voulez.

Nous sommes allés sur le parking. Il n’y avait personne. Nous nous sommes mis torse nu. Il était très amaigri. Il m’a contemplé :

— Vous êtes très beau, Marcus. Allez vous marier, bon sang ! Allez vivre !

— J’ai une enquête à terminer.

— Au diable, votre enquête !

Nous nous sommes placés face à face, et nous avons échangé des coups retenus ; l’un frappait et l’autre devait maintenir sa garde serrée et se protéger. Harry cognait sec.

— Vous ne voulez pas savoir qui a tué Nola ? demandai-je.

Il s’arrêta net.

— Vous le savez ?

— Non. Mais les pistes s’affinent. Le sergent Gahalowood et moi allons voir la sœur de Luther Caleb, demain. À Portland. Et nous avons encore des gens à interroger à Aurora.

Il soupira :

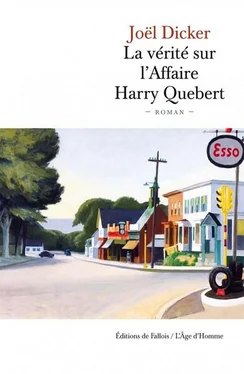

— Aurora… Depuis ma sortie de prison, je n’ai revu personne. L’autre jour, je suis resté un moment devant la maison détruite. Un pompier m’a dit que je pouvais aller à l’intérieur, j’ai récupéré quelques affaires et je suis venu à pied ici. Je n’en ai plus bougé. Roth s’occupe des assurances et de tout ce qu’il faut. Je ne peux plus aller à Aurora. Je ne peux plus regarder ces gens en face et leur dire que j’aimais Nola et que je lui ai écrit un livre. Je ne peux même plus me regarder en face. Roth dit que votre bouquin va s’appeler L’Affaire Harry Quebert.

— C’est vrai. C’est un livre qui raconte que votre livre est un beau livre. J’aime Les Origines du mal ! C’est ce livre qui m’a poussé à devenir écrivain !

— Ne dites pas ça, Marcus !

— C’est la vérité ! C’est probablement le plus beau livre qui m’ait été donné de lire. Vous êtes mon écrivain préféré !

— Pour l’amour de Dieu, taisez-vous !

— Je veux écrire un livre pour défendre le vôtre, Harry. Quand j’ai appris que vous l’aviez écrit pour Nola, j’ai d’abord été choqué, c’est vrai. Et puis je l’ai relu. C’est un livre magnifique ! Vous y dites tout ! Surtout à la fin. Vous racontez le chagrin qui vous accablera toujours. Je ne peux pas laisser les gens salir ce livre, parce que ce livre m’a fait. Vous savez, cet épisode de la citronnade, lors de ma première visite chez vous : lorsque j’ai ouvert ce frigo, ce frigo vide, j’ai compris votre solitude. Et ce jour-là, j’ai compris : Les Origines du mal, c’est un livre de solitude. Vous avez écrit la solitude d’une manière spectaculaire. Vous êtes un immense écrivain !

— Arrêtez, Marcus !

— La fin de votre livre est tellement belle ! Vous renoncez à Nola : elle a disparu pour toujours, vous le savez, et pourtant vous l’avez attendue malgré tout… Ma seule question, à présent que j’ai véritablement compris votre livre, concerne le titre. Pourquoi avoir donné un titre aussi sombre à un livre aussi beau ?

— C’est compliqué, Marcus.

— Mais je suis là pour comprendre…

— C’est trop compliqué…

Nous nous dévisageâmes, face à face, en position de garde, comme deux guerriers. Il finit par dire :

— Je ne sais pas si je pourrai vous pardonner, Marcus…

— Me pardonner ? Mais je reconstruirai Goose Cove ! Je paierai tout ! Avec l’argent du livre, nous vous reconstruirons une maison ! Vous ne pouvez pas saborder notre amitié comme ça !

Il se mit à pleurer.

— Vous ne comprenez pas, Marcus. Ce n’est pas à cause de vous ! Rien n’est de votre faute, et pourtant je ne peux pas vous pardonner.

— Mais me pardonner quoi ?

— Je ne peux pas vous dire. Vous ne comprendriez pas…

— Mais enfin, Harry ! Pourquoi toutes ces devinettes ? Que se passe-t-il, bon sang !

Du revers de la main, il essuya les larmes de son visage.

— Vous vous souvenez de mon conseil ? demanda-t-il. Lorsque vous étiez mon étudiant, je vous ai dit un jour : n’écrivez jamais un livre si vous n’en connaissez pas la fin.

— Oui, je m’en souviens bien. Je m’en souviendrai toujours.

— La fin de votre livre, comment est-elle ?

— C’est une belle fin.

— Mais elle meurt à la fin !

— Non, le livre ne se termine pas avec la mort de l’héroïne. Il se passe encore de belles choses après.

— Quoi donc ?

— L’homme qui l’a attendue pendant trente ans se remet à vivre.

EXTRAITS DE : LES ORIGINES DU MAL (dernière page)

Lorsqu’il comprit que rien ne serait jamais possible et que les espoirs n’étaient que des mensonges, il lui écrivit pour la dernière fois. Après les lettres d’amour, était venu le temps d’une lettre de tristesse. Il fallait accepter. Désormais, il ne ferait plus que l’attendre. Toute sa vie, il l’attendrait. Mais il savait bien qu’elle ne reviendrait plus. Il savait qu’il ne la verrait plus, qu’il ne la retrouverait plus, qu’il ne l’entendrait plus.

Lorsqu’il comprit que rien ne serait plus jamais possible, il lui écrivit pour la dernière fois.

Ma chérie,

Ceci est ma dernière lettre. Ce sont mes derniers mots. Je vous écris pour vous dire adieu.

Dès aujourd’hui, il n’y aura plus de « nous ».

Les amoureux se séparent et ne se retrouvent plus, et ainsi se terminent les histoires d’amour.

Ma chérie, vous me manquerez… Vous me manquerez tant.

Mes yeux pleurent. Tout brûle en moi.

Nous ne nous reverrons plus jamais ; vous me manquerez tant.

J’espère que vous serez heureuse.

Je me dis que vous et moi c'était un rêve et qu'il faut se réveiller à présent.

Vous me manquerez toute la vie.

Adieu. Je vous aime comme je n’aimerai jamais plus.

12.

Celui qui peignait des tableaux

“Apprenez à aimer vos échecs, Marcus, car ce sont eux qui vous bâtiront. Ce sont vos échecs qui donneront toute leur saveur à vos victoires.”

Il faisait un temps radieux sur Portland, Maine, le jour où nous rendîmes visite à Sylla Caleb Mitchell, la sœur de Luther. C’était le vendredi 18 juillet 2008. La famille Mitchell habitait une maison coquette d’un quartier résidentiel proche de la colline sur laquelle se dessine le centre-ville. Sylla nous reçut dans sa cuisine ; à notre arrivée, le café fumait déjà dans deux tasses identiques posées sur la table et des albums de famille avaient été empilés à côté.

Читать дальше