Пиво, кстати, дрянь было. По-моему, не допил.

Александр Городницкий

Васильевский остров

Мы старые островитяне …

Вадим Шефнер

Моя память с возрастом, как и слабеющее зрение, делается дальнозоркой, – я начисто забываю события недавних дней и неожиданно для себя отчетливо вижу разрозненные картинки далекого детства. Так, например, мне ясно вспоминается, как в тридцать шестом году с Андреевского собора, неподалеку от которого стоял наш дом на Васильевском острове, срывали кресты. Примерно в то же время была взорвана часовня Николы Морского на Николаевском мосту, названном так по этой часовне. После революции мост переименовали в честь лейтенанта Шмидта. Саму же часовню, по преданию, не трогали до смерти академика Ивана Петровича Павлова, жившего в «доме академиков» на углу Седьмой линии и набережной Невы. Великий физиолог был верующим и регулярно ее посещал. Сразу же после его смерти часовню взорвали, но то ли постройка была крепкой, то ли взрывчатку пожалели, а вышло так, что распалась она на три больших части, которые долго потом разбирали вручную. Отец рассказывал, что мы с ним как-то проходили мимо взорванной часовни, и я спросил: «Папа, когда ее склеят?»

Я родился на Васильевском острове и могу считать себя островитянином. Первые зрительные воспоминания связаны для меня с такой картиной: в начале моей родной улицы, перегораживая ее, сереют грузные корпуса судов, а над крышами окрестных домов торчат корабельные мачты. Седьмая линия Васильевского острова между Большим и Средним проспектами, где располагался наш дом, берет свое начало от набережной Невы и в конце упирается в речку Смоленку. Как известно, по дерзкому замыслу Петра василеостровские линии и должны были быть поначалу не улицами, а каналами, соединявшими рукава Невы. Обывателям же василеостровским вменялось в обязанность иметь лодки, «дабы по этим каналам ездить». Однако первый санкт-питербурхский губернатор, вороватый «светлейший» герцог Ижорский большую часть отпущенных казной для рытья каналов денег употребил на обустройство своего роскошного дворца на василеостровской набережной, развернув его фасадом, вопреки воле Государя, к Неве вместо здания Двенадцати коллегий. Каналы получились узкие, непроточные и такие грязные, что их пришлось засыпать.

Я называю себя ленинградцем, ибо «Ленинград» было третьим словом после слов «папа» и «мама», которое я услышал в жизни. А про «дедушку Ленина» и все его замечательные качества узнал значительно позднее. Кроме того, мне трудно называть блокаду «Петербургской». Конечно, умом я понимаю, что великому и многострадальному городу необходимо вернуть историческое имя, и все-таки… Я родился в 1933 году, когда большинство старых «питерских» названий улиц, площадей, мостов и даже пригородов было уже изменено на новые «послереволюционные». Дворцовая площадь носила имя Урицкого, которого здесь застрелили, Марсово поле называлось площадью Жертв Революции. Это название всегда представлялось мне нелогичным, так как жертвы революции, как мне тогда казалось, – это прежде всего капиталисты и помещики. Невский проспект переименовали в проспект 25 Октября, а Садовую – в улицу 3 Июля. В связи с этим рассказывали анекдот. Старушка спрашивает: «Скажи, сынок, как мне к Невскому добраться?» – «А вот садись, бабка, на остановке 3 Июля, – как раз к 25 Октября и доедешь». – «Что ты, милок, мне раньше надо». Уже после войны, когда отовсюду активно вытравливался немецкий дух, Петергоф был переименован в Петродворец. Другое переименование породило чисто питерскую шутку, непонятную москвичам: «Как девичья фамилия Ломоносова?» – «Ораниенбаум». Интересно, что в годы моего довоенного детства пожилые люди обычно употребляли старые питерские названия, упорно игнорируя советские переименования. Теперь – когда вернули старые названия – я сам стал пожилым и предпочитаю привычные уху имена моего детства, называя Каменноостровский Кировским, а улицу Первой роты – Первой красноармейской. Будучи коренным василеостровцем (или василеостровчанином?), я всегда интересовался происхождением питерских названий. Так не без удивления я обнаружил, что название Голодай (отдаленный приморский край Васильевского) к слову «голод» никакого отношения не имеет. Просто заселившие Васильевский остров при Петре иностранцы в конце недели отправлялись сюда на взморье проводить свой «holiday». Название пригородного поселка Шушары по Московскому шоссе тоже появилось при Петре. Там на тракте стояла городская застава, и обывателей, имевших документ, пропускали в столицу, а «беспачпортную шушеру» тормозили здесь, за пределами города, где она и селилась.

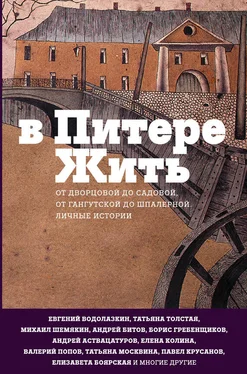

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу