В 1905 году в Арсениево-Комельский монастырь Вологодской епархии поступили 62 послушницы. Однако спустя восемь лет в тот же монастырь поступили всего четыре послушницы. Сложно сказать, почему послушницы стремились поступать в только что открытые монастыри? Возможно, это было связано с тем, что там их охотнее принимали? Или с тем, что устав там был менее строг? И если массовый приход послушниц в знаменитый Сурский монастырь можно объяснить известностью и святостью его основателя, праведного Иоанна, то в отношении Комельского монастыря остается только сказать: Бог весть…

В ряде монастырей пополнения новыми послушницами могло не происходить годами. Так, в Холмогорском Успенском монастыре, по данным на 1917 год, проживали 103 насельницы (46 монахинь и 57 послушниц), однако наиболее поздней по времени поступления в монастырь была 69-летняя послушница, принятая туда в 1914 году. А в Ямецкий Благовещенский монастырь новые послушницы не поступали в течение двенадцати лет (с 1898 по 1910 годы).

Обращает на себя внимание то, что в один и тот же год в различные монастыри поступало разное число послушниц. Рассмотрим это на примере женских обителей Архангельской епархии. В 1908 году в Шенкурский монастырь поступили двадцать послушниц, а в Ущельский монастырь в тот же самый год – только четыре. Данные по Сурскому монастырю за этот год отсутствуют, так что воссоздать их можно лишь крайне приблизительно на основании послужного списка сестер, датированного 1914 годом. Согласно этому списку, в Сурском монастыре к 1914 году имелось семь послушниц, принятых туда в 1908 году. Это позволяет предположить, что первоначальное количество их было большим. Получается, что в 1908 году наибольшее число послушниц поступило в Шенкурский и Сурский монастыри.

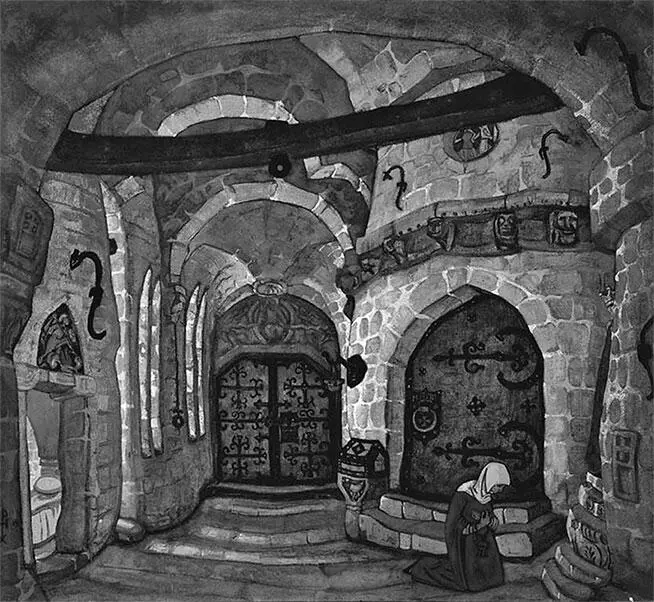

Теперь – об укладе жизни в северных женских монастырях. Если попытаться представить его в виде некоего символа, то лучше всего подошел бы тот самый, из притчи о лодочнике-перевозчике, написавшем на веслах своей лодки «молись» и «трудись». Действительно, «ритм бытия» любого женского монастыря, в том числе и северного, складывался из молитвы и труда. Труда ради Бога, освященного молитвой, и из молитвенного труда. Только в этом случае монахиня или послушница не рисковала потерпеть «кораблекрушение в вере» (1 Тим. 1, 19). Каждая насельница монастыря – от послушницы до монахини, а иногда – даже до схимонахини, – обязана была трудиться на монастырь или, как это традиционно именуется в монастырях, нести послушание.

От несения послушаний освобождались только старые и тяжелобольные сестры. Так, 67-летняя монахиня Ущельского монастыря Нина (Вяткина) в 1908 году была освобождена от послушаний после перенесенного инсульта. До того эта пожилая монахиня, родная сестра игуменьи, имела послушание алтарницы. Послушница Сурского монастыря Мария Афонина в 1903 году была освобождена от несения послушаний только в связи с неизлечимым заболеванием – злокачественной опухолью грудной железы, от которой и умерла в декабре того же года.

Ритм бытия любого женского монастыря складывался из молитвы и труда – труда ради Бога, освященного молитвой

Посильные послушания назначались даже больным сестрам и детям. Так, послушница Ущельского монастыря, слепая крестьянская девушка Акилина Кряжева, была певчей. При этом пению ее обучили в монастыре. Послушница Павла Постникова, поступившая в Сурский монастырь в 1902 году в возрасте 12 лет и спустя два года умершая от туберкулеза, также несла посильное послушание. Девятилетняя послушница Ущельского монастыря Ольга Филатова несла послушание по чтению Псалтири. Десятилетняя послушница Арсениево-Комельского монастыря Анастасия Душинова была певчей. Однако когда речь идет о больных и детях, правильнее было бы сказать, что по слушания им не назначали, а скорее подбирали сообразно их возможностям и силам. Например, послушница Наталия Иванова – позднее постриженная в великую схиму с именем Иоанны, – поступившая в Сурский монастырь в 1899 году, первоначально в связи с болезнью не имела послушания. Однако спустя год или два для нее было найдено посильное послушание по чтению Псалтири, которое она и несла в течение всего времени своего пребывания в монастыре.

Для того чтобы читатель не подумал, что в монастырях заставляли работать и больного, и старого, и малого, попытаюсь объяснить, почему игуменья стремилась дать послушание и слепой девушке, и старушке, и ребенку, на простом примере из опыта как тогдашних, так и современных паломников. Приезжая в монастырь, верующий человек всегда стремится поработать там хотя бы немного, помочь святой обители и ее сестрам – хоть картошку на кухне почистить, хоть посуду помыть. И если даже паломники стремятся выполнить какое-нибудь послушание, то как же будет чувствовать себя послушник, не имеющий послушания?

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу