Безусловно, случай Франкетьена к таким пророчествам не относится, ибо землетрясение имеет природную причину. С другой стороны, вопрос, поставленный здесь, заключается в том, чтобы узнать, может ли будущее участие писателя в событии сделать его письмо более выразительным и сыграть определенную роль в его поэтическом предвидении. Также есть основания предположить, что сам факт личного участия в событии, как в случае с Франкетьеном, присутствовавшим при катастрофе, увеличивает возможность ее предчувствия и позволяет заранее определить ее знаки-предвестники.

С чем мы имеем дело в настоящем случае: с предсказанием или с предчувствием? Хотя Франкетьен говорит о пророчестве и ясновидении, мы видим, что речь не идет о тех предсказаниях, какие встречаются у Жюля Верна; скорее всего, речь идет о предчувствии, хотя ничто не мешает нам считать, что данное предчувствие могло подпитываться персональными размышлениями об общей сейсмической ситуации на планете Земля, и в частности на Гаити.

Но пример землетрясения на Гаити вызывает особый интерес, так как оно предоставляет модель события, позволяющую это событие осмыслить , тем более что Франкетьен оказался его жертвой. Ведь землетрясение действительно является событием, которое часто само сообщает о себе, ибо оно не возникает ex abruptо [58] Внезапно, сразу ( лат .). ( Прим. перев .)

, и чаще всего ему предшествуют неприметные признаки, которых люди могут и не заметить.

В этом смысле землетрясение побуждает нарушать хронологию, потому что разразившаяся катастрофа уже предупредила о своем приближении, и не исключено, что в этом случае написанный рассказ расположится в промежуточном времени – между событием и самим рассказом , побуждая, отступив от традиционных моделей, разобраться в провидческих способностях литературы.

Я предлагаю назвать линией разлома маркеры различного порядка, оставленные событием еще до его наступления, ибо они сходны с теми трещинами, что образуются на поверхности Земли в ряде мест нашей планеты, расположенных в зоне повышенной сейсмичности, и заранее вычерчивают контуры неизбежного прорыва земной коры; конкретный же день катастрофы остается неизвестным.

На линиях разлома, конфигурации которых безошибочно определяют наиболее восприимчивые умы, в то время когда взору большинства их четкие следы недоступны, могут быть выявлены наиболее уязвимые места, где предчувствуемое событие имеет больше всего шансов реализоваться, и которые я предлагаю называть точками прорыва .

И, продолжая хранить верность сейсмологическому вокабуляру, я советую называть пред-импульсами те легкие толчки, которые события или процессы порождают до того, как они произошли, так же как подземные толчки вызывают вибрацию поверхности Земли раньше, чем произойдет само землетрясение.

Представленная сейсмологическая модель, примененная к другим ситуациям, помимо содрогания земной коры, может помочь нам понять, не обращаясь к недоступным разуму постулатам культа вуду, как некоторые события посылают свои знаки раньше, чем произойдут на самом деле, и каким образом отдельные люди интуитивно чувствуют их приближение.

Соответственно получается, что литературный текст, подобно сейсмографу, способен улавливать информацию, не всегда воспринимаемую разумом, а наше тело и наше бессознательное непроизвольно регистрируют их по примеру животных, спасающихся бегством от катастроф, о неизбежном наступлении которых они узнают путями, известными им одним.

Четыре только что приведенных мною примера, разумеется, не исчерпывают все возможные случаи литературного предвидения, но, опираясь на несколько простых понятий, они позволяют показать, как осмысление предвидения сталкивается с многочисленными ситуациями, где в игру вступают многообразные системы причинных связей, и как из-за этого сложно вынести то или иное суждение.

После того как приведены примеры и предложены первичные классификации, которые в дальнейшем будут уточняться в зависимости от их использования, пора сделать еще один шаг и рассмотреть основные теории, дающие представление о провидческих возможностях литературы.

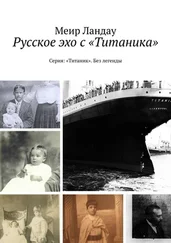

Как напоминает Робертсон, обеспечение безопасности на «Титанике» считалось требованием безусловным и первостепенным. Поэтому инженеры установили в трюме перегородки с герметичными дверями – на случай, если вода хлынет через пробоины в эту часть корабля, судно не пойдет ко дну: «Поворотом рычага на мостике, машинном отделении и еще в дюжине мест на палубе могли закрываться в течение полуминуты девяносто две заслонки девятнадцати водонепроницаемых отсеков. Эти заслонки могли закрываться также и автоматически в случае поступления воды. При затоплении девяти отсеков корабль еще оставался бы на плаву, а так как в любом известном морском инциденте невозможно затопить такое их количество, «Титан» считался практически непотопляемым» [59] Тщетность, или Гибель «Титана», op. cit.

.

Читать дальше