— Ты мне снилась в гробу. Выглядела потрясающе! — сказал он ей восхищенно.

Горькая правда оставила осадок в душе Клавдии Петровны, но не оставила сомнений в искренности мужа. Фенобарбитал был прав. В гробу Клавдия Петровна смотрелась бы гораздо симпотичнее, чем в застиранном халате и стоптанных дырявых тапках. Женщина этого не понимала и возмутилась. Они поссорились и снова уснули. Не семья, а царство Морфея! Они так и ушли на тот свет, не выходя из привычного состояния. Куда подевалась их дочь, никто не знал. Ходили слухи, что ей интересовались черные риэлторы. Вскоре их жилплощадь заняла Анна Семеновна Теребитько.

Имя Анна у Мохова ассоциировалось с рельсами. Виной тому было творчество Льва Толстого и Булгакова, ни дна им, ни покрышки! Теребитько, строгая женщина с солдатской выправкой, работала контролером. Могла взглядом останавливать трамвай, по запаху выявляла безбилетников и определяла количество наличных в кошельке, не заглядывая в него. Способности у нее были неограниченные, одна беда — с мужиками не везло: умирали в медовый месяц. Взглядом убивала она их, утверждали сплетницы. Тяжелый у нее был взгляд, чугунный, можно сказать. Посмотрит, как гирей по башке шарахнет. Не везло, в общем, ей в любви.

Теребитько строила Мохову глазки, но он решил не рисковать и правильно сделал. Предчувствие оградило его от разыгравшейся вскоре драмы. За плечами Мохова и так маячила пара неудачных браков с постоянным нытьем жен и навещающих их тещ. «И опыт, сын ошибок трудных» привел к убеждению, что чем чаще наступаешь на грабли, тем сильнее их ненавидишь. Кроме воспоминаний от супружеской маеты у Мохова остались подушки, которым он дал имена бывших жен. В минуты нервного расстройства Мохов душил их или пинал со словами: «Вот вам, суки, за искалеченную жизнь!» Угомонившись, он взбивал подушки, приводил их в должное состояние и хоронил под саваном узорчатых накидок.

Черт с ними, с граблями и подушками, вернемся к Теребитько. Так вот, Анну Семеновну сшибло трамваем. Сшибло конкретно! Ротозеи долго разглядывали форменную шинель, нафаршированную останками контролера и башмак, из которого выглядывала отрезанная ступня.

— Зазевалась, не успела отскочить, — говорил кто-то из свидетелей трагедии.

Мохов не переживал из-за того, что кто-то чего-то не успел. Главное, что человек успел родиться и успел умереть. Третьего не дано! «А чему, собственно удивляться? — думал он о нелепой смерти Теребитько. — Ускользнуть от неизбежности — невозможно!» Больше Мохову никто глазки не строил, и он продолжил одиночное плавание.

Под ним на кровати с панцирной сеткой и шарами-набалдашниками на железных с облупившейся краской спинках постанывала Ольга Карловна Гауш. Стонала не под самим Моховым, стонала этажом ниже, и никак не могла окочуриться. Видимо, чувство заплесневелой вины не давало. Иногда по ночам она капризничала. «Дайте мне яду!» — кричала она. Кричала надрывно, настраивая против себя весь подъезд. Впрочем, — все по порядку. Давным-давно Мохов влюбился в нее. Влюбился так, что не находил себе места. В моменты, когда Ольга Карловна, тогда — просто Оля, на лавке щелкала семечки, Мохов подсаживался к ней и незаметно прижимался. «Не кисни, у тебя все впереди!» — говорила она и давала конфету. Глупая баба! Мохов хотел совсем другого! Гауш не догадывалась о желаниях соседа — сказывалась разница в возрасте: Мохову было пять, ей — двадцать с копейками. Вообще, женская глупость непостижима, как загадка Атлантиды: неизвестно, где и как рождается, и неизвестно, где и как умирает. Гауш надеялась встретить богатого и умного кавалера. Она была уверена, что так и будет! Оптимистка хренова!

Мало кто понимает, что мир устроен нормально лишь до тех пор, пока он тебя не переломал. Не понимала этого и Ольга Карловна. И вот прошли годы. Вылетели в трубу, оставив после себя запах гнилых зубов и пепел на висках. Да, уж… Оптимисты первыми лезут в петлю, когда наступают тяжелые времена. А так хорохорятся, советы дают: «Не кисни, все еще впереди!»

Ясно дело, что впереди. Но что? Там ничего, кроме смерти. Если бы Ольга Карловна вовремя ответила на чувства юного воздыхателя, не корчила бы из себя принцессу, Мохов непременно бы ее отравил. Отравил бы немедля, из гуманных соображений! Удовлетворил бы, так сказать, ее заветное желание. Но не судьба. Теперь пусть мается, несносная старуха!

II

В ночь перед Рождеством по улицам носилась вьюга. Бесновалась и куражилась, швыряя в окна снежную крупу. В унисон ее завываниям за стенами что-то скрипело и стонало. Сквозняк гулял по квартире Мохова. Старик собирался заклеить полосками из газет рассохшиеся рамы, да так и не собрался. Сказывалась старческая лень, усугубленная одиночеством. От свистопляски за окнами Мохову стало неуютно и тревожно. Ему казалось, что именно в такие моменты приходит смерть. На всякий случай Мохов проверил замок, убедился в его надежности и, шлепая тапками, поплелся на кухню. Он еще не успел поставить чайник, как снизу донеся крик Ольги Карловны. То ли перемена погоды усилила ее боли, то ли ей просто захотелось поглумиться над со-седями, но кричала Гауш оглушительно и зло. От этого душераздирающего крика озябшего Мохова бросило в жар. Пощипывая тело, горячая волна опускалась все ниже и ниже. Зацепилась за острые колени да там и застряла, и ноги старика по-прежнему мерзли. Голова Мохова закружилась, стала невесомой и как будто бы чужой. Перед глазами замельтешили черные точки, увеличивающиеся в размерах. Они плавно меняли очертания, принимая образы то раздавленной трамваем Теребитько, Карима, почившего на унитазе, а то превращались в полупрозрачную Ольгу Карловну.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

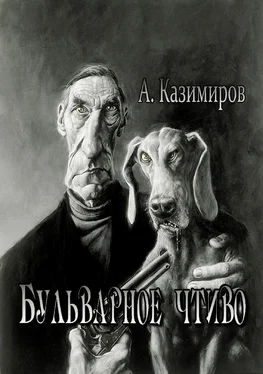

![Александр Казимиров - Бульварное чтиво [Сетевая компилляция, калибрятина]](/books/428120/aleksandr-kazimirov-bulvarnoe-chtivo-setevaya-komp-thumb.webp)