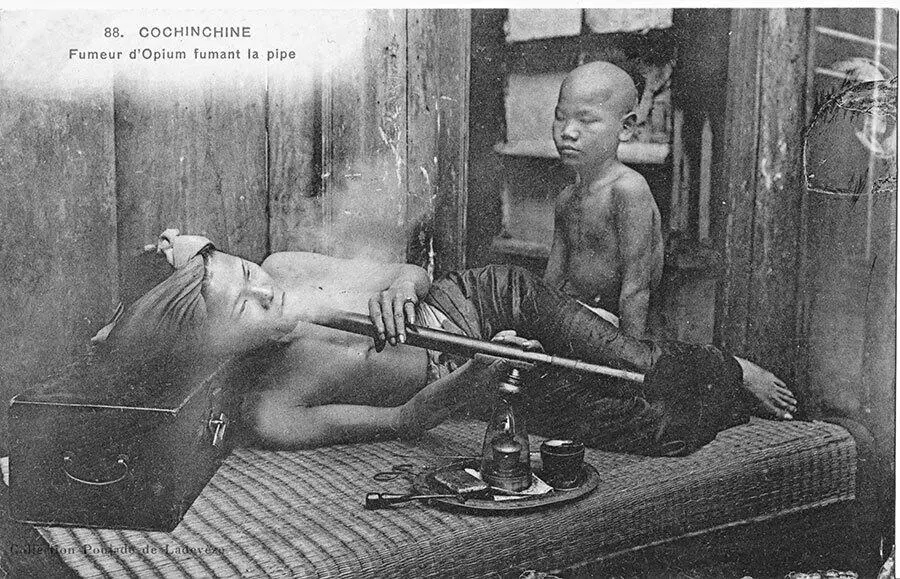

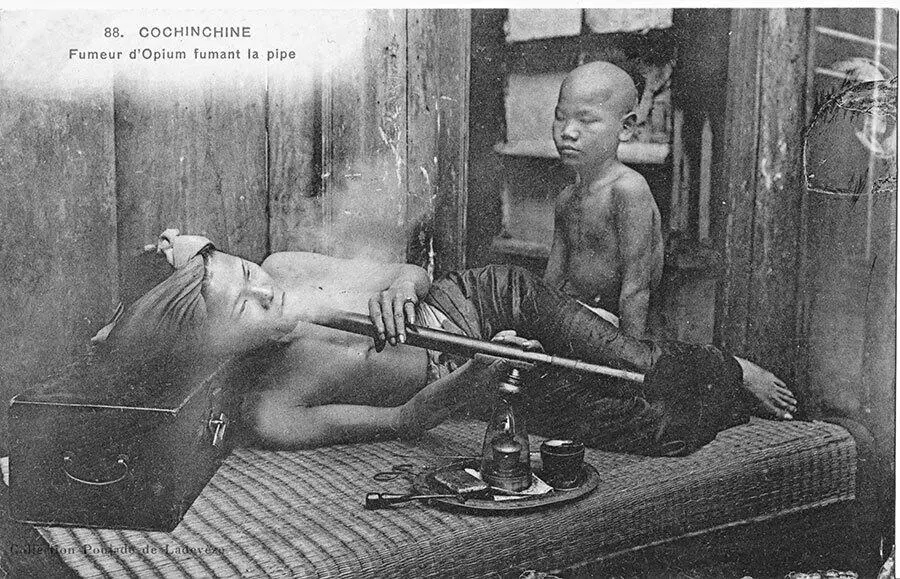

Вот, к примеру, две почтовые открытки, отправленные из Сайгона в 1920-е годы. Глядя на изображенных на ней молодых людей, создается впечатление, что курение опиума является не только повсеместно распространенной практикой, но и вполне легальной, исконной, деревенской, знакомой с рождения; черная коробочка, запертая на висячий замок, вне всякого сомнения, содержит все тайны экзотических стран, где предаются этой детской страсти. Ребенок, курящий опиум, — вот настоящий портрет туземца.

« Необходимо все время одурманивать себя: у этой страны есть опиум, у ислама гашиш, у Запада женщина. Возможно, любовь — это прежде всего средство, используемое Западом с целью избавиться от своего человеческого предназначения», — писал Мальро в « Уделе человеческом »; эта фраза, по меньшей мере любопытная, прекрасно показывает, как опиум становится достоянием Юго-Восточной Азии и каким образом создаются наши представления; разумеется, речь не о том, чтобы поставить под сомнение реальность ущерба, нанесенного опиумом Китаю или Вьетнаму, а о том, чтобы посмотреть, как создается тамошний мир воображаемого и каким образом он служит колониальной пропаганде. Помню, как в Тегеране Марк растворился в опиумных испарениях, и спрашиваю себя, не изнемогал ли он под бременем какой-нибудь великой мечты, не являлись ли все его научные выкладки бессознательным извинением за то, что, как и мы все, он слишком углубился на территорию сновидений, где нам удается ускользнуть от самих себя.

Я все тебе объясню, хотя на самом деле я бы тоже хотела вытянуться на циновке и, прислонив голову к чемодану, вдыхать пары забвения, доверить свою душу умиротворяющей жидкости и забыть горечь утраты. Мой собственный опиум — это тексты и картинки, которые я каждый день отправляюсь искать в парижских библиотеках, бабочки слов, которые я коллекционирую, которые наблюдаю, отрешившись от всех прочих мыслей, это море старых книг, где я пытаюсь утонуть, — к несчастью, несмотря ни на что, я вспоминаю о брате, мне кажется, я хромаю, я вечная хромоножка; иногда, когда я нахожу необычайно жестокий или необычайно волнующий текст, мне трудно сдержать слезы, тогда я закрываюсь у себя в комнате, глотаю одну из современных таблеток, вне всякого сомнения не имеющих ни очарования, ни силы опиума, и сплю двадцать четыре часа подряд .

Страдальцы, этот путь — сокровища ларец:

Курите. Вот тогда и снизойдут к вам боги,

Вот счастье, что кладет страданиям конец [639] Перевод А. Полякова.

.

Эту эпитафию Альбер де Пувурвиль [640] Альбер де Пувурвиль (наст. имя Альбер Пюйу, граф де Пувурвиль; 1862–1939) — более известен под именем Матжиои. Один из основателей современного традиционализма, один из информантов и учителей Рене Генона.

написал для своего друга Жюля Буассьера в Ханое, в пагоде, стоящей на острове посреди озера. Мне бы хотелось, чтобы счастье зависело всего лишь от одного мановения руки. Я знаю, что ты думаешь обо мне; я каждый день читаю твои письма, пытаюсь на них ответить, но не получается; боюсь, что ты на меня сердишься, и еще глубже закапываюсь в свои исследования, словно ребенок, прячущийся под одеяло.

Но все же пиши мне, целую тебя,

Сара

Пребывая в погоне за духовным и научным совершенством, Сара перестроилась, отправилась еще дальше на восток, еще больше ушла в себя, что позволило ей не поддаться своему горю; я же предпочитаю оставаться в своей венской квартире, несмотря на мучащие меня бессонницу, болезнь и собаку Грубера. У меня нет ее мужества. Война никогда не считалась лучшим временем для нашего сообщества. Археологи, превратившиеся в шпионов, лингвисты — в экспертов пропаганды, этнологи — в надзирателей. Сара молодец, что отправилась в эти далекие и таинственные земли, где больше интересуются торговлей перцем и философскими воззрениями и гораздо меньше убийцами и подрывниками. К востоку от Востока , как говорит Пессоа. Что я найду в далеком Китае, в королевстве Сиам, у народов-мучеников Вьетнама и Кампучии или на Филиппинах, старинных островах, завоеванных испанцами; на карте они словно колеблются между двумя берегами мира, склоняясь к безграничным просторам Тихого океана; это последний барьер, преграждающий путь в Южно-Китайское море и на острова Самоа, самая дальняя восточная опора немецкого языка или самая западная тихоокеанская колония империи Бисмарка, выкупившего у испанцев последние крохи их южных владений. Что мы найдем к западу от Запада, там, где сомкнулся пояс планеты, — несколько дрожащих этнологов и потных колониальных чиновников, топящих свою хандру в алкоголе и распутстве под разочарованным взором аборигенов, предприятия экспорта-импорта, офшорные банки, туристов — или знания, музыку, любовь, встречи, взаимообмены; последний след немецкого колониализма — это пиво, разумеется «Циндао» [641] «Циндао» — пиво, произведенное китайской пивоваренной компанией «Циндао»; название пива использует старую транслитерацию Французского института Дальнего Востока — Тsingtao.

, от названия столицы германской колонии Цзяо-Чжоу [642] Цзяо-Чжоу (Kiautschou) — германская колония в Цинском Китае, существовавшая с 1898 по 1914 г., затем в результате осады перешла к Японии.

, находившейся на северо-востоке таинственного Китая. На территории колонии, арендованной у Поднебесной империи на 99 лет, жили несколько тысяч немцев — до тех пор, пока японские войска при поддержке британского контингента осенью 1914 года не взяли ее штурмом, привлеченные, вероятнее всего, большой кирпичной пивоварней, до сих пор производящей миллионы бутылок на экспорт по всему миру, — кольцо снова сомкнулось, век спустя бывшее колониальное пиво заново завоевывает капиталистическую планету. Я представляю себе машины и пивоваров, прибывших из Германии в 1900 году и высадившихся на берег удобной бухты между Шанхаем и Пекином, которую германские канонерки только что вырвали у маньчжурской династии, открывшейся западным державам, словно язва червям: русские пожалуют себе Порт-Артур, французы — Форт-Байяр, немцы — Циндао, не считая концессий в городах Тяньцзинь и Шанхай. Даже наша бедная Австро-Венгрия раздобудет кусочек территории в Тяньцзине, который, как говорят, поспешит застроить в венском стиле: церковь, несколько жилых домов, магазины. Тяньцзинь, находящийся в ста шестидесяти километрах от Пекина, походил на европейскую выставку: французский, английский, немецкий, русский, австрийский, бельгийский и даже итальянский кварталы; казалось, проходишь не несколько километров, а всю Европу, надменную и захватническую, Европу разбойников и авантюристов, поджегших и разоривших летний дворец в Пекине в 1860-м, разворовавших садовые павильоны, керамику, золотые украшения, фонтаны и даже деревья; прежде чем поджечь дворец, английские и французские солдаты, словно простые воры, растащили его сокровища, а потом на рынках Лондона и Парижа находили китайские тарелки из императорского фарфора и бронзовые сосуды, попавшие туда в результате грабежей и вероломства. Петер Флеминг, брат создателя Джеймса Бонда и спутник Эллы Майар в ее путешествии по Азии, в своей книге повествует об известной пятидесятипятидневной осаде Посольского квартала в Пекине, где в дипломатических миссиях находились представители одиннадцати европейских государств, когда «боксеры» [643] «Боксеры» (ихэтуани, «отряды гармонии и справедливости») — подняли восстание против иностранного вмешательства в экономику, внутреннюю политику и религиозную жизнь Китая.

и императорская армия пошли в наступление; Петер Флеминг пишет, что только один безутешный востоковед заплачет, когда огонь уничтожит единственный полный экземпляр «Юнгло та-тьен» [644] «Юнгло та-тьен» — «Великие документы эпохи Юнлэ» — самая большая неэлектронная энциклопедия в истории человечества. Созданная по приказу китайского императора Юнлэ в 1403–1408 гг., она включала содержание всех книг, имевшихся в императорской библиотеке, включая канонические, исторические, философские и художественные произведения.

, объемной энциклопедии династии Мин, составленной в XV веке и охватывающей все знания мира — одиннадцать тысяч томов; одиннадцать тысяч томов, двадцать три тысячи глав, миллионы и миллионы выписанных иероглифов развеялись как дым в гудении пламени императорской библиотеки, расположенной, на ее несчастье, рядом с британской миссией. Только один неизвестный китаист заплачет: один из тех уникальных людей, кто в воинственном пылу сумел осознать, какое сокровище только что исчезло; он находился там, в самом центре катастрофы, и его собственная смерть внезапно стала ему безразлична, он видел, как дымом разлеталось знание, как уничтожалось наследие древних ученых мужей, — молился ли он, исполнившись ненависти, неизвестному богу, чтобы огонь уничтожил как китайцев, так и англичан, или, оцепенев от горечи и стыда, наблюдал за языками пламени и полетом раскаленных клочков бумаги, порхавших словно бабочки в летней ночи, и защищали ли его глаза от дыма слезы ярости, — никто об этом ничего не знает. Как сказала бы Сара, понятно только одно: победа иностранцев над китайцами дала повод для неслыханного разгула резни и грабежей, кажется, даже миссионеры почувствовали вкус крови и упоение местью вместе с солдатами славных союзных наций. Кроме неизвестного китаиста, никто, похоже, не оплакивал сгоревшую энциклопедию; ее занесли в список жертв войны, жертв империалистического и экономического завоевания строптивой империи, упорно не желавшей позволить расчленить себя.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Наталья Девятко - Карта и компас [litres]](/books/55718/natalya-devyatko-karta-i-kompas-litres-thumb.webp)

![Матиас Лаворель - Fortnite. Королевская битва. Большая игра [litres]](/books/391629/matias-lavorel-fortnite-korolevskaya-bitva-bolsh-thumb.webp)

![Матиас Хирш - «Это мое тело… и я могу делать с ним что хочу» [Психоаналитический взгляд на диссоциацию и инсценировки тела]](/books/433440/matias-hirsh-eto-moe-telo-i-ya-mogu-delat-s-nim-ch-thumb.webp)