В мастерскую я не входил. Именно поэтому тогда мне и в голову не приходило, что папа продолжает работать над картинами, которые он привез из своего летнего путешествия на запад. Я понятия не имел, что холсты, которые видели мы с мамой, были лишь грубыми подмалевками, примитивными и схематичными набросками того, что́ хранилось в отцовской памяти в качестве наглядных образов славы Божьей и что́ он на протяжении всей зимы будет пытаться воспроизвести на холстах. Ничего этого я не знал. Инстинктивно я чувствовал, что папа в мастерской ведет какую-то напряженную борьбу, но и только. И в какой-то мере этого было для меня достаточно. Его борьба, как и все, что к нему относилось, представлялось моему мальчишескому взору монументальным и величественным.

По выходным папа иногда брал меня с собой на прогулки. Я не помню точно, как все началось, не помню, чтобы он специально приглашал меня пройтись, и тем не менее это произошло и превратилось в привычку: мы выходили из дома и гуляли по три-четыре часа кряду, а пока нас не было, моя мама спускалась вниз в своей розовой ночной рубашке и обследовала руины и развалины, которые когда-то были ее домом.

В начале прогулки мы всегда шли очень быстро, неизменно направляясь в одну и ту же сторону – к холмам, которые высились за последними на нашей улице домами, – и обычно успевали основательно запыхаться еще до того, как кто-то из нас успевал отыскать повод для разговора. Вернувшись, мы видели следы предпринятой мамой вылазки: ее деятельная энергия, к тому времени еще не иссякнувшая окончательно, требовала выхода, материализуясь в замерших на блюдцах чашках (помню, мне очень нравилась их удивительно гармоничная форма), в стопках сверкающих тарелок и уложенных обратно в ящики буфета столовых приборах.

Мама не сознавала, должно быть, что понемногу сходит с ума и что твердость, с которой она когда-то управляла нашим маленьким хозяйством, приобретает мелочно-маниакальный характер. Она возвращала вещи на положенные места с такими упорством и настойчивостью, что казалось, будто необходимость ставить каждую чашку на блюдце является последним отчаянным средством, помогающим ей сохранить рассудок. На самом же деле это свидетельствовало только о том, что мама основательно повредилась в уме. Каждые выходные эта женщина мела лестницу с таким лихорадочным пылом, с таким безжалостным стремлением во что бы то ни стало поддерживать порядок, что можно было подумать, будто на протяжении всей недели мусор повседневности, понемногу скапливаясь в гостиной ее разума, понемногу заполнял собой все свободное пространство, где могли бы обитать мысли, и в конце концов вынуждал ее покидать свою спальню и спускаться вниз, чтобы одним титаническим усилием очистить голову от всего ненужного. Мама стирала одежду и белье, а потом гладила – гладила очень умело, почти гениально, выводя безупречно прямые стрелки и складки, аккуратнейшим образом складывая отцовские обтрепанные, покрытые мазками краски рубашки, словно в понедельник ему предстояло идти в них на службу. Раковину – особенно проблемное место вокруг отверстия слива – она драила до тех пор, пока полноватые пальцы на ее левой руке не становились розово-красными и не распухали до такой степени, что золотое обручальное кольцо буквально впивалось в плоть. Мама гладила даже трусы и носки, складывала и убирала в шкафы, а потом вооружалась щеткой, чтобы бесконечно гонять воображаемые кучи пыли и мусора по всем коридорам и комнатам, за исключением мастерской. Когда в окна тихо вползали сумерки, дом превращался в свободное от пыли царство порядка, и мама, усталая, но довольная, снова поднималась в свою спальню, полностью очистив свой разум от хаоса настоящего. Там она садилась на край кровати и, глядя в окно на далекие холмы, понемногу погружалась в сладостные мечты о прошлом.

10

Мама познакомилась с папой, когда ей было всего шестнадцать. Он был четырьмя годами старше и только недавно начал свою столь внезапно оборвавшуюся карьеру государственного служащего. Подходящий молодой человек, говорила о нем мама моей мамы. Он и в самом деле был усердным и честным, да и родители его были людьми порядочными и трудолюбивыми. Характер у него был спокойный, можно даже сказать – тихий, но он все равно нравился и маме, и ее родным. Им нравилось, что он всегда приходит на свидания вовремя, нравились его темно-синие костюмы, нравилось его мальчишеское, чисто выбритое лицо, хотя уже тогда волосы у него начинали редеть, и он зачесывал их назад, отчего его высокий куполообразный лоб был особенно заметен. Миссис Конати нравилось, что он приносит ее дочери цветы, нравилась его мешкающая на освещенном крыльце нескладная, долговязая фигура, нравилось, как бережно, точно ребенка, он держит на согнутой руке букет тюльпанов и как весомо, серьезно произносит он слова приветствия, так что каждому становилось ясно – его сердце буквально разрывается от любви. Правда, ее дочь была, пожалуй, еще слишком юна для этого принца-тихони, однако миссис Конати считала, что со временем, через несколько лет или около того, они будут прекрасной парой (мужа для дочери она выбирала так же рассудительно и взвешенно, как выбирают обои). Именно по этой причине она поощряла дочь – мою маму – и просила ее отца, моего деда, делать то же. Он был весьма приятным парнем, этот Уильям Кулан… Как-то дедушка взялся расспрашивать его о работе, но ответов не слушал и только приветливо, доброжелательно улыбался и кивал, ибо уже в те времена начал глохнуть; впрочем, главное он все-таки понял, но все равно улыбался, хотя от сознания того, что его младшая дочь уже выросла, его сердце обливалось кровью.

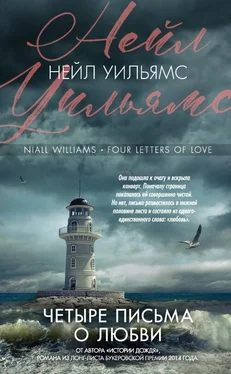

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу