1 ...7 8 9 11 12 13 ...29 — Как же так, как же так?

Когда он увидел падающую в обморок от бессилия Амалию и портфель в её руках, он как ураган соскочил со своего места, подлетел к «ангельской пришелице» и, приподняв Амалию, начал целовать её заиндевевшие щеки. Затем он судорожно потащил молодую женщину за кухонный стол. Прасковья достала самогонки, разогрела чай. Они приводили в чувства Амалию. Они радовались и ликовали. Они были спасены. Их дети, почувствовав перемену в домашней атмосфере, поумерили свой вой. Они стали прислушиваться к разговорам взрослых за столом и пытливо присматриваться к происходящему в их избе. Было интересно, страшно и непонятно, что же происходит?

А когда Амалия пришла в себя, Иван подвёл к ней всех своих детей, которые были мал мала меньше, и торжественно с дрожью в голосе сказал:

— Детки, эта женщина — наша спасительница. Она избавила нас от неминуемой смерти. Целуйте ей руки, дети мои, и помните, что есть на земле добрые люди! Есть бог на небе! Есть ангелы-хранители, которые помогли Амалии дойти до нашего дома, преодолев лютое ненастье, мороз и пургу!

— Да что вы такое говорите. Не надо меня целовать. Ещё что придумали, — встрепенулась не знавшая таких почестей простая колхозница Амалия.

— Нет, Анна Андреевна, — так на русский манер иногда называли Амалию, — я говорю от всей души. Вот посмотри — это Андрейка, ему полтора годика; это Иванушка — ему скоро три года будет: это Аня, Клава и Кира — им четыре годика, они у нас тройняшки: это Федот — он самый старший, ему шесть лет. А самый маленький Фёдор, ему три месяца от роду, вот он на руках своей мамы Прасковьи. Он ещё не может ходить самостоятельно и мало что понимает в происходящем. Но он улыбается, глядя на тебя, и агукает. Глянь, он тянет к тебе свои ручонки. Как будто бы он понимает, что спасён. Спасён тобой.

Амалия взяла мальчика на руки и тоже стала улыбаться ему в ответ.

— А если бог даст и у нас ещё родится девка, назову её Амалия в честь тебя, моя родная, моя дорогая спасительница, — продолжил свой монолог председатель.

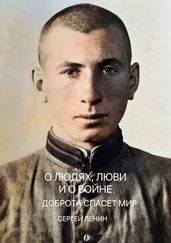

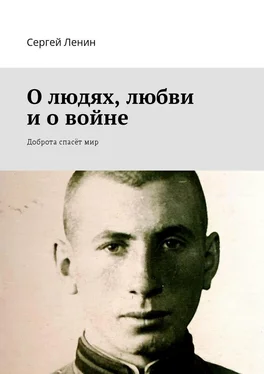

Александр и Амалия Нусс до войны

Никто из односельчан так и не узнал об этом происшествии. Амалия умела держать «язык за зубами». Но время неумолимо шло, и вслед за начавшейся Великой Отечественной войной, нагрянул сентябрь 1941 года. В их деревне, именуемой Крафт, (в переводе на русский язык это название означает энергия , сила ), что под городом Энгельс, началась спешная эвакуация немецкого населения. Местные власти под угрозой неминуемой кары в случае неисполнения переселенческого Указа от 28 августа и под собственным страхом с щемящей сердечной болью уже 3 сентября стали заполнять «телячьи» (для перевозки скота) вагоны семьями своих односельчан на железнодорожной станции. Переселенцам предстоял дальний путь в Сибирь, в Красноярский край. К этому времени счастливая семья Нусс — Александр, Амалия и их две дочери Берта и Ирма — успели обзавестись добротным домом, заплатив за него последние платежи. Счастье оказалось недолгим. Не успели они насладиться счастливой жизнью в новом доме. Надо бросать всё и уезжать в далёкую Сибирь. Но и председатель колхоза Иван помнил о добре и не стал в первых рядах переселенцев обозначать семью Нусс. Он дал им время для сборов.

Вот приведу выписку из регламентирующего переселение документа.

Источник: Советские немцы в 40-е г. // Иосиф Сталин — Лаврентию Берии: «Их надо депортировать…»: Док., факты, коммент. — М., 1992. — С. 36—83.

Инструкция по проведению переселения немцев, проживающих в Республике немцев Поволжья Саратовской и Сталинградской областях.

«Проведение операции

Разрешить переселенцам брать с собой бытовое имущество, мелкий хозяйственный инвентарь и деньги (сумма не ограничивается, ценности также). Общий вес всех вещей, одежды и инвентаря не должен превышать 1 тонны на семью, громоздкие вещи брать с собой не разрешается…»

Переселенцы

Когда стало известно, что надо будет уезжать, Александр продал корову, заколол свинью. Мясо и сало засолили во фляги и залили сверху жиром, чтобы не портилось. Добротный, с любовью построенный дом. отдали русской соседке с четырьмя детьми. Но ей пришлось там жить недолго. Вскоре в доме устроили госпиталь. С собой успели взять отцовские инструменты, флягу с мясом и кое-какую одежду. До станции назначения в Сибирь доехали нормально, все были живы. А вот другим переселенцам в более позднее холодное время не повезло. Они замерзали в пути следования и в лютые сибирские морозы. На станциях уже приходилось выгружать в основном окоченевшие тела вынужденных переселенцев. Статистика говорит о том, что около 50% переселенцев умерло во время транспортировки к местам назначения. (Я уже писал в книге «Иркутская сага» о схожих событиях 30-х годов в воспоминаниях ветерана войны Николая Романовича Тихонова об Иркутской станции Иннокентьевка в главе об Усть-Илимске. Там описывались не менее, а даже более ужасные картины, связанные с переселением русских из центральных районов в Сибирь.)

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Лиз Тренау - В любви и на войне [litres]](/books/403023/liz-trenau-v-lyubvi-i-na-vojne-litres-thumb.webp)