– Не сомневаюсь, что так оно и есть. Но все-таки когда я думаю о нем, то вижу его здесь. Знаю, что дом этот Гай ненавидел, но для меня он навсегда связан с этим домом. Так есть, и так будет всегда. – Китти взяла со стола колоду, раскрыла карты веером, опять сложила. – А часто он карточные фокусы делал? – Руки ее так и порхали.

– В конце – да. В последние годы только ими и занимался.

– Не представляю его распиливающим кого-то надвое!

Ящик для распиливания они продали еще несколько лет назад супружеской паре фокусников, называвших себя «Минотаврами». Но другой ящик, трехсоставный, для номера «девушка-зигзаг», сохранили. Ящик был так красив, что Парсифаль ни за что не желал с ним расставаться, даже когда перестал с ним выступать. Сделан ящик был из тикового дерева, снаружи разрисован красными и желтыми ромбами, а внутри обит синим шелком. Теперь он стоял в одной из гостевых комнат, с блеском исполняя обязанности шкафчика.

– Он часто меня распиливал. Запихивал скрюченную в три погибели в ящик и протыкал его лезвиями. Запирал в сундуке, а потом вместо меня оттуда выскакивал кролик. Каких только гадостей мы ни делали. Впрочем, и времена были не такие прогрессивные, как сейчас.

Китти все собирала карты, и вновь раскладывала, и вновь собирала, как будто прикидывала что-то. Потом задумчиво постучала колодой по столу.

– Удивительно, – сказала она. – Он же так не любил быть запертым.

– Да, терпеть не мог. Но в ящик он меня засовывал, а не сам туда лез. Господи, он же даже, прежде чем в лифт сесть, валиум принимал!

Тогда Сабина заглянула в черное жерло МРТ. Ей доводилось втискиваться в пространство вдесятеро уже, и Парсифаля она заверила, что аппарат не такой уж и страшный.

– Твоя мама рассказала мне, что, когда он поранился садовыми ножницами, его потом скрутили и сунули в мешок.

– Да, помню.

– После такого у кого угодно будет боязнь замкнутых пространств.

Китти кивнула и опять задумчиво постучала колодой по столу. За окном из туч посыпалась крупа – снег, мелкий, точно тальковая присыпка.

– Нет, это не мешок его так напугал. Мешок, конечно, тоже роль свою сыграл, но основная причина – не в нем.

– Ты на холодильник грешишь?

Китти изумленно заморгала:

– Он тебе это рассказал?

Он много чего ей рассказывал. И про налоги, и про головные боли, и про мужчин, в которых влюблялся.

– В детстве он оказался запертым в холодильнике. Играл, залез туда, а дверца захлопнулась.

Китти поджала губы так, что закусила обе сразу. Лицо ее стало отсутствующим и словно внезапно постарело.

– Нет.

– О господи… – Сабина уронила голову, упершись лбом в стол. – Значит, очередной достопамятный случай из его кошмарного детства. Может, выложишь уже мне все? Давай, расскажи самое страшное, чтобы я могла спокойно уехать домой.

– Самое страшное ты уже знаешь. Что Гай убил отца бейсбольной битой. Что был отправлен в исправительное заведение. Что бежал из Небраски. Ничего страшнее этого не было.

– Ну а холодильник? Как он вписывается в общую картину? Сколько баллов по шкале ужаса?

Казалось, Китти всерьез обдумывает целесообразность оценки случившегося по такой шкале.

– В холодильнике его запер отец. Гаю было тогда девять лет. Или около девяти. Он съел что-то, чего не должен был есть. Не помню уже теперь, что это было. Может быть, что-то, предназначавшееся отцу. И тот засунул Гая в холодильник.

– Не может быть. Это невозможно.

– Слушай, я ничего не выдумываю. Не сгущаю краски. Это на самом деле было с Гаем. Я не знаю, что мне следует тебе говорить, а чего не следует. Я вообще стараюсь это все не вспоминать. А теперь вот всплыло. Хочешь, чтобы я рассказала?

Сейчас Сабина хотела одного – оказаться в Фэрфаксе. Там евреи не засовывают детей в холодильник. Она хотела к папе и маме, которые сидели во дворике за тысячу миль от нее – папа поливал азалии, а Кроль подремывал на поводке, который мама старательно держала обеими руками.

– Ваш отец сунул его в холодильник… – повторила Сабина, медленно, раздумчиво. Она помнила, что Китти тут ни в чем не виновата, но вдруг забыла.

– В отце было и много хорошего, – продолжала Китти, – но я сейчас уже не скажу, чего именно. Помню, как его любила, но не помню за что. С ним ведь как было – можешь натворить что-то девять раз, и все тебе сойдет с рук, а на десятый раз не сойдет. На десятый раз он от тебя мокрого места не оставит. Он и с Гаем так делал, и с мамой. Бывало и со мной – но совсем редко. Мне стыдно было за то, что мне так мало доставалось. Что там Гай съел, не знаю, когда отец спросил его об этом, уже по голосу было ясно, что это будет тот, десятый, раз. Что тут можно было ответить? «Ага, съел!»

Читать дальше

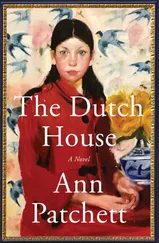

![Энн Пэтчетт Прощальный фокус [litres] обложка книги](/books/402782/enn-petchett-prochalnyj-fokus-litres-cover.webp)

![Энн Кливз - Скрытые глубины [litres]](/books/384710/enn-klivz-skrytye-glubiny-litres-thumb.webp)

![Энн Херрис - Аристократка перед выбором [litres]](/books/409745/enn-herris-aristokratka-pered-vyborom-litres-thumb.webp)

![Энн Криспин - Чужой. Воскрешение [litres]](/books/414321/enn-krispin-chuzhoj-voskreshenie-litres-thumb.webp)

![Энн Райс - Интервью с вампиром [litres]](/books/422071/enn-rajs-intervyu-s-vampirom-litres-thumb.webp)

![Энн Кливз - Немые голоса [litres]](/books/432635/enn-klivz-nemye-golosa-litres-thumb.webp)